Dans Contre-Chant (2004), Harun Farocki remarque que le désir d’ubiquité du regard mécanique exprimé par Vertov et Ruttmann dans leur symphonie urbaine préfigure la vidéosurveillance. L’utopie du regard ubiquitaire se serait ainsi transformée en la dystopie de l’optimisation du contrôle policier et de la gestion des flux urbains. À partir de quatre films, l’article se propose d’analyser la façon dont quatre cinéastes ont abordé la question de cette imagerie « invisible » (ou peu visible) de la ville d’aujourd’hui. Dans une première partie, il s’agira de voir comment deux cinéastes ont créé une représentation de la ville avec des images de vidéosurveillance : Der Riese de Michael Klier (Le Géant, 1983) et Contre-Chant de Harun Farocki. Si le premier film sécrète une certaine langueur qui contraste avec la vigueur des symphonies urbaines des années 1920, le deuxième s’intéresse à la ville fonctionnelle d’aujourd’hui et sa relation aux images numériques, une ville sans machines industrielles qui devient elle-même « machine ». La seconde partie de l’article traitera de l’aspect dystopique des nouvelles techniques de contrôle : In the Robot Skies de Liam Young (2016) est un court-métrage composé avec des images de drones surveillant des habitants assignés à résidence, une fiction rattrapée par le réel lors du récent confinement… Nunca é noite no mapa (Il ne fait jamais nuit dans la carte, 2016) d’Ernesto de Carvalho est un court-métrage réalisé avec des images de Google Street View où l’auteur remet en scène l’idée de l’œil mécanique de Vertov : la carte numérique est un œil ubiquitaire qui voit tout et dont le narrateur ne peut s’échapper. Il n’y aura jamais eu autant d’images que dans les villes d’aujourd’hui, mais ces images ne sont pas toutes faites pour être vues : on verra comment certains cinéastes nous révèlent cet envers utilitaire et sécuritaire de nos villes tout en nous permettant de réfléchir sur la société de contrôle portée par l’image numérique.

1. Archéologie de la ville ubiquitaire

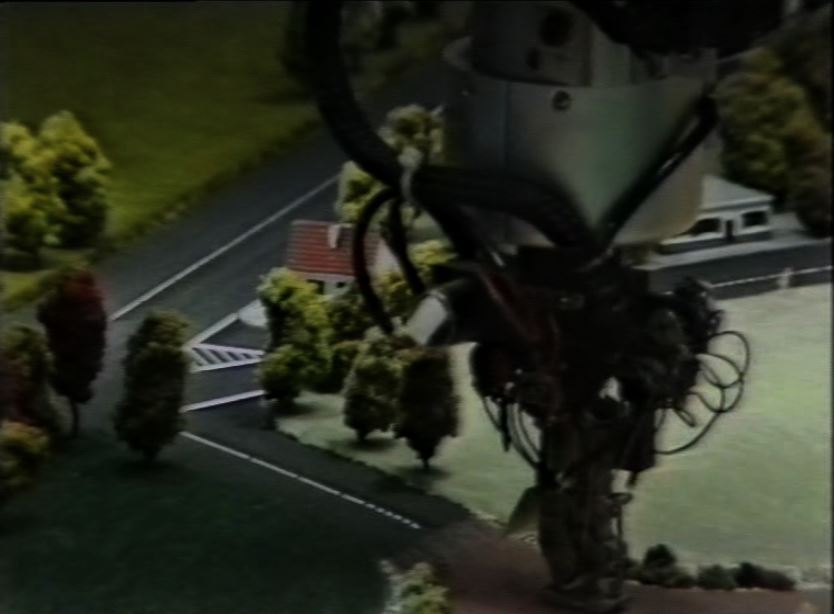

Commençons par la fin du film. On suit le regard subjectif d’un char d’assaut qui parcourt longuement un paysage en modèle réduit, une maquette avec champs, routes, vallons, arbres, etc., la vision mobile avance tranquillement sur le chemin puis entre dans une petite ville, ses rues et ses maisons. L’image est étrange, un peu trouble, un son de machine bourdonne assez fortement. Ensuite, on voit ce que l’on déduit être la caméra, une sorte de cylindre assez massif dont l’extrémité se meut agilement sur cette réduction de territoire. Après un certain temps, l’impressionnant dispositif est révélé au spectateur : on découvre une immense maquette occupant toute une pièce surmontée d’une structure métallique supportant une multitude de projecteurs lumineux et la caméra., Le spectateur n’en saura pas plus sur cet ancêtre des simulateurs d’entraînement numériques d’aujourd’hui, mais se dit que cette séquence est la parfaite métaphore du film qu’il vient de voir, Der Riese (Le Géant) de Michael Klier, film de montage d’enregistrements de vidéosurveillance. En effet, ce portrait documentaire d’une ville, principalement Berlin-Ouest et d’autres villes de la RDA, offre l’image d’un espace urbain soumis à un regard ubiquitaire, une sorte de monde sous cloche assujetti à la vision toute puissante de la caméra telle cette maquette d’entraînement.

Der Riese, Michael Klier, 1983

Le film est de 1983, et selon les dires du cinéaste, l’idée de faire un documentaire avec des images de vidéosurveillance lui serait venue dans le contexte du débat sur la « mort du cinéma » en vogue à cette période : puisque que le cinéma est mort, il faut produire avec les nouvelles images de l’époque, celles des caméras de surveillancei. Avec ces images de mauvaise qualité, destinées d’ordinaire à être jetées, Michael Klier compose un film sur la ville au rythme lent et énigmatique, une sorte de revers mélancolique voire ironique des classiques symphonies urbaines. Là où ces symphonies célébraient le mouvement et la ville productive, ici toute la vie urbaine semble avoir sombré dans une sorte de léthargieii. En fait, cette atmosphère est due à l’aspect fantomatique des images et à une trame musicale de tonalité post-romantique enchainant des extraits de Wagner, Mahler, Moussorgski et Rachmaninov. Ainsi le film commence-t-il par une sorte d’arrivée en ville, sur fond de musique wagnérienne, une lueur blanchâtre sur un plan noir s’approche tranquillement, on reconnaît un avion commercial qui atterrit, suivit par le mouvement cascadé d’une caméra de surveillance qui le suit latéralement sur la piste. Une ambiance lente et quelque peu solennelle à cause de la musique qui contraste fortement avec la célèbre entrée en ville du début de Berlin, symphonie d’une grande ville (1927) : dès le générique, émanant de la surface ridée d’un fleuve, des lignes abstraites se mettent en mouvement et se transforment progressivement en un train à vapeur filant à toute allure au son d’une bande sonore endiablée, l’allant de la machine et de son environnement se sublimant parfois en pur dynamisme grâce à des prises de vue qui tendent à réduire le réel aux lignes abstraites du tout début. Par ailleurs dans le film de Ruttmann, l’entrée en ville c’est aussi son réveil, les ouvriers et employés viennent à Berlin pour travailler, c’est la ville qui se met au travail, qui commence sa journée ; selon le schème propre aux symphonies urbaines, il s’agit en effet de raconter un jour dans une grande ville selon la méthode du Querschnittfilmiii. Après l’arrivée en ville, le film de Klier, lui, n’offre rien d’autre qu’une sorte d’attente indéfinie, lente contemplation d’une ville qui se résume à un trafic urbain continu et quelques panoramiques cherchant désespérément quelque chose à voir.

En effet, plusieurs plans de la ville sont des images prises par des caméras filmant rue, croisement routier et voie rapide. Ce sont des images étrangement cadrées, car elles ne le sont pas, et légèrement surplombantes, une position de prise de vue normale dans le cadre d’une visée de surveillance. De très mauvaise qualité, en noir et blanc délavé, plus ou moins bien définies, souvent floues, il émane pourtant de ces images une certaine poésie. En effet, ces images qui ne sont pas faites pour être vues, sauf pour l’attention plus ou moins distraite du regard humain affecté à la surveillance, ces images qui sont normalement jetées, distillent une certaine mélancolie en raison de leurs défauts. On pense en particulier à ces belles images d’une rue voilée par la brume qui colle à l’objectif de la caméra, beauté quelque peu surannée (on pense aux photographies artistiques du début de l’histoire de la photographie) causée par la production de cette visibilité utilitaire où l’on n’a pas besoin de produire une image « propre ». Dans un autre plan, on peut voir le mouvement monotone du trafic sous la pluie, des gouttes d’eau perlant sur l’image (sur l’objectif de la caméra) ; on a alors l’impression de voir la ville à travers la paroi d’une sorte d’aquarium géant, une étonnante vision urbaine créée par hasard (la caméra n’était pas là pour « faire une image »).

Der Riese, Michael Klier, 1983

Les mouvements de caméra sont à quant-à-eux basiques, un peu brusques, se faisant seulement horizontalement de gauche à droite et vice-versa, verticalement de haut en bas et de bas en haut. La figure du panoramique revient périodiquement dans le film, comme pour souligner le pouvoir ubiquitaire de la caméra de surveillance. « La caméra voit tout » semble ainsi nous dire ce plan panoramique à trois cent soixante degrés de l’Alexanderplatz. Il y a aussi des plans de caméra qui cherchent quelque chose, comme ce plan séquence de la caméra de grande amplitude de la police de Hambourg sur le bord de l’Alster qui observe lentement le quartier et ses bâtiments, puis longe le cours d’eau, s’attarde sur une marina et vise ensuite le lac artificiel pour faire un zoom sur un petit voilier. On suit alors le petit bateau en gros plan, une frêle tâche blanche dérivant sur une abstraite eau gris trouble… Plus loin dans le film, une caméra qui scrute la circulation des gens dans un centre commercial s’arrête sur un pigeon dont la présence incongrue dans un espace qui semble être souterrain suscite la surprise et suspend pour un instant l’emprise du regard sécuritaire sur les humains. Un aspect par ailleurs souligné lors du film dans une courte mise en scène de deux policiers qui installent une caméra sur une colline surplombant la ville (l’un des rares plans, très courts, tournés pour le film). L’aspect sécuritaire et répressif du dispositif est aussi mis en évidence dans les images de surveillance d’un défilé au cours duquel l’on entend l’opérateur des caméras parler aux policiers dans la foule, leur disant qui surveiller, la scène se terminant par l’arrestation d’un suspect. Sur le regard surplombant, mentionnons finalement ce plan en contre-plongée d’un « homme à la caméra » sur le toit d’une tour : le spectateur ne peut s’empêcher de penser à Vertov et se dire qu’aujourd’hui ce sont les policiers, militaires ou journalistes qui utilisent quotidiennement et prosaïquement le « ciné-œil ».

On assiste aussi à deux vols, dans un magasin et dans un supermarché, ainsi qu’une scène de Peep-Show, un plan de vidéosurveillance en plongée de deux femmes dénudées sur une scène étroite, dans une boîte où l’on suppose des regards masculins (comme les femmes, on ne peut pas voir les clients). Selon le cinéaste, l’idée était de donner au film une ambiance de film noiriv. Une autre scène montre un dispositif de fabrication de portraits-robots dans lequel on mélange des portraits photographiques d’individus sur une surface lumineuse pour en créer d’autres, une suite de métamorphoses où les images de visages de personnes d’âge, de sexe et de proportions différentes se fondent les uns dans les autres dans une sorte de représentation collective de l’espèce humaine et de sa diversité en mouvement. Pour le spectateur d’aujourd’hui, comme dans la cas de la scène de la maquette d’entraînement de char d’assaut décrite plus haut, le film témoigne des dispositifs de visibilité avant qu’ils ne basculent dans le monde numérique. En effet, historiquement le portrait-robot a d’abord été dessiné, on a ensuite utilisé des calques, puis ce genre de dispositif mécanique de calques photographiques dont on vient de parler avant que la chose soit faite sur ordinateur. À propos de dispositifs de visualisation, mentionnons finalement la scène de la femme endormie. L’image est divisée en deux : à gauche, une femme alitée est en train de dormir, de multiples câbles fixés sur son crâne, à droite, une douzaine de curseurs qui mesurent l’activité cérébrale dessinent des lignes en dents de scie sur une bande défilante. À la sortie du film, Harun Farocki écrit à propos de cette scène : « Une idée d’enfant : se mettre un bouchon dans la tête et être capable de puiser dans tous les mots, l’histoire, les rêves.v» Une séquence qui lui a tellement plu qu’il en trouvera une semblable à mettre au tout début de son installation vidéo Contre-chant en 2004. En effet, lui qui s’est fait connaître pour son intérêt pour toutes les images à usage technique ne pouvait qu’apprécier ce film, ce qu’il avouera lui-même en 2009 : « J’ai beaucoup envié à Michael Klier l’idée de faire un film à partir des images des caméras de surveillance vi». À l’occasion de sa critique du film de Klier, il développe même ce qui sera l’un des motifs principaux de ses futures recherches sur la technique, c’est-à dire la disparition de l’humain dans le développement des nouveaux dispositifs techniques, notamment dans les dispositifs de visibilité où l’image n’est plus produite pour un humain, serait-ce un surveillant. Peut-on alors encore parler d’ « images » ? :

Dans les halls de production, une génération de robots est équipée de caméras vidéo afin que les superviseurs puissent détecter et corriger les écarts sur le moniteur. […] Il n’est plus nécessaire de pouvoir se faire soi-même une image. La production et la consommation d’images, qui comme le travail manuel se transforment en une matière secondaire, devient quelque chose de périphériquevii.

L’un des mérites du Géant de Klier est d’être le premier film à montrer que ces images qui a priori, destinées à la poubelle, ne sont pas faites pour être vues, diffusées, partagées, peuvent « faire image », c’est-à-dire prendre sens, qu’elles sont en quelque sorte des archives de notre monde contemporain qu’artistes et cinéastes peuvent utiliser pour dire quelque chose sur nos sociétésviii. Depuis lors, d’autres films ont été faits avec des images de surveillanceix, ainsi qu’avec celles de nouveaux dispositifs techniques, symptômes de nouvelles formes de surveillance et de contrôle.

Der Riese, Michael Klier, 1983

1.2 « Les images qui font la ville », vision opératoire et smart city

En 2002, Thomas Schadt tourne un remake du film de Ruttmann intitulé Berlin: Sinfonie einer Großstadt. Harun Farocki s’étonne de la naïveté de cette reprise du film de 1927, car conçue de manière anhistorique, comme si entre la ville de la fin des années 1920 et celle du début du xxie siècle peu de choses avaient changé : ce sera le point de départ du portrait de la ville de Lille qu’il imagine en réponse à l’invitation à participer à l’exposition La ville qui fait signe x. L’idée de l’installation vidéo Contre-chant (2004) est de faire un portrait de la ville d’aujourd’hui, une organisation urbaine où la pure visibilité rêvée par Ruttmann et Vertov s’est transformée en vidéosurveillance généralisée. Si les symphonies urbaines filmaient la ville productive, industrielle, celle de la masse des travailleurs, des usines qui se mettent en marche, etc., la ville contemporaine, vidée en partie de ses usines et de ses ouvriers, devient elle-même « tout aussi rationalisée et organisée qu’un processus de production xi». Cette ville rationalisée et organisée est la ville intelligente où une multitude de senseurs servent à la gestion des flux dans l’espace urbain, que ce soit l’énergie, le trafic automobile, les communications, les canalisations, le déplacement des piétons, etc. Des images participent à ce processus de gestion, et bien que les images de surveillance (à visée sécuritaire) prennent une place toujours plus importante dans la ville contemporaine, bien d’autres images techniques sont apparues, tout particulièrement celles que Farocki nomme des images opératoires. Ces images font partie d’une système omniprésent, bien qu’à peu près invisible dans l’espace urbain. Comme le dit Antoine Picon, « inexorablement, les villes se transforment en système d’information, une information souvent en temps réel », un système porté par « le développement de l’informatique ubiquitaire » qui a été imaginée par des ingénieurs et des industriel sous des noms évocateurs tels « ambiant intelligence, intelligence ambiante chez Philips dont la terminologie sera reprise par la Commission Européenne [ou] pervasive computing, informatique omniprésente chez IBM xii».

Rendre visibles des techniques invisibles, ou peu visibles, est une constante dans l’œuvre de Farocki : « ma thèse générale était (Industry and Photography) que le cinéma a été inventé trop tard. L’industrie chimique n’était déjà plus descriptible, comme à l’époque de la première vague industrielle, du fer et du charbon, et ainsi de suite, qui était peut-être plus approprié pour l’image en mouvement. Ceci prit fin, et tout est devenu plus invisible, comme l’électricitéxiii ». Ce qui l’intéressera par la suite, ce sera les techniques de vision et les images qu’elles produisent, images de la technique pour la technique, nécessaires pour assurer son bon fonctionnement. Montrer et monter ces images fonctionnelles qui ont un certain impact sur nos vies tout en étant invisibles, est aussi un enjeu politique, en ce qu’il s’agit de faire prendre conscience au plus grand nombre d’une réalité chaque jour plus puissante :

Le paysage des images invisibles et de la vision artificielle devient de plus en plus actif. Son expansion continue commence à avoir de profonds effets sur la vie humaine, éclipsant même la montée de la culture de masse au milieu du xxe siècle. Les images ont commencé à intervenir dans la vie quotidienne, leurs fonctions passant de la représentation et de la médiation à l’activation, au fonctionnement et à l’exécution. Les images invisibles nous observent activement, nous poussent et nous aiguillonnent, guident nos mouvements, nous infligent de la douleur et nous procurent du plaisir. Mais tout cela est difficile à voirxiv.

Ce paysage des images invisibles, c’est pour Trevor Paglen en grande partie celui des données personnelles et de leur marchandisation, ce que Shoshanna Zuboff nomme le « capitalisme de surveillance xv». Au niveau de la ville, c’est également le paysage invisible que Farocki rend visible dans son installation, celui des images opératoires et des transcriptions graphiques/numériques d’une multitude de senseurs, tout comme il s’interroge sur des images de surveillance sécuritaire qui ne sont faites pour personnes, c’est-à-dire des images qui sont de plus en plus lues par des machines, développant ainsi un autre thème qui lui est cher, l’obsolescence du travail humain. Outre les images de surveillance, l’exploration du paysage des images invisibles de la ville a pour objet les images opératoires (operative Bilder) que Farocki définit comme suit : « De telles images, qui ne sont pas faites pour divertir ou pour informer, je les nomme depuis mon premier travail sur ce sujet (Auge/Maschine, 2001) des “ images opératoires ”. Des images qui ne visent pas à restituer une réalité, mais font partie d’une opération technique xvi». Les images opératoires participent d’un processus technique, ce sont des images qui permettent aux machines d’agir, pour reconnaître des objets, se mouvoir dans l’espace, identifier des obstacles et des cibles, etc.

Contre-Chant reprend l’idée du portait d’une journée de la ville comme dans les films de Vertov et Ruttmann. L’Homme à la caméra de Vertov commence par l’opérateur qui produit une image du réveil d’une jeune femme ; Contre-Chant débute avec des images de dormeurs d’un laboratoire universitaire où l’on analyse le sommeil : d’un côté « le jour commence […] avec la production d’images », de l’autre « pour nous, le jour commence avec la reproduction […] à partir de caméras déjà dirigées vers les dormeurs xvii» nous informe le commentaire en intertitre. Si l’homme à la caméra allait à l’assaut de la ville pour la saisir avec son ciné-œil, l’artiste-cinéaste, lui, glane les images déjà présentes dans la ville, dans ses multiples activités et différentes fonctions. Il documente également la ville avec des images de l’histoire du cinéma en mémoire, et si la relation entre le réveil de la femme de Vertov et un enfant qui dort avec des sondes sur le crâne est explicite, on voit les deux images sur les deux écrans, on se rappelle que l’image du sommeil sous câble avait tout particulièrement retenu l’attention de Farocki dans le film de Klier ; il commençait en effet sa critique du film par le commentaire de cette scène. Et en effet, cet enregistrement du sommeil, quelle étonnante imagerie technique : un instrument de mesure qui traduit l’activité cérébrale en une série de lignes, une visualisation du mouvement qui rappelle les expérimentations séminales d’Étienne-Jules Mareyxviii. Suite à cette figure de visibilité qui capte le sommeil, la vidéo amène le spectateur dans les égouts, ici aussi dans une sorte de palimpseste de références cinématographiques explicite et implicite. Ce qui est montré c’est le film de voyage à travers le corps humain, Fantastic voyage (1966), la référence implicite, le plan des égouts berlinois au tout début de Berlin, symphonie d’une grande ville. Était-ce une métaphore implicite des artères de la ville… ?, toujours est-il que Farocki, lui, ose l’analogie « le réseau des artères de la ville », renforcé par ces voyageurs du film de 1966 qui parcourent le corps humain à travers les canaux sanguins. L’image des égouts de Lille que l’on voit est quant-à-elle l’image d’une opération technique, celle d’une caméra de surveillance qui sert à contrôler les soudures des conduites souterraines. Plus loin, une autre scène semble renvoyer implicitement aux films de Klier et de Ruttmann. C’est le 14 juillet, jour de fête nationale. Fixant les réverbères « pour saisir l’instant où ils s’allument », la caméra de surveillance municipale dont Farocki a la commande dérive à la recherche de quelque chose « pour tuer le temps », comme le faisait la caméra de la police de Hambourg dans Le Géant avant de s’arrêter sur le petit voilier (Klier était probablement derrière la caméra, le parcours systématique du quartier et le zoom sur le bateau laissant deviner une certaine mise en scène, fut-elle minimale). Ensuite dans un très beau plan, on voit un sac plastique blanc virevolter dans les airs, puis on le suit descendre jusqu’à son atterrissage tout en douceur sur le sol. N’est-ce pas une réminiscence de ce sac blanc qui se balade sur la chaussée déserte de Berlin avant le réveil de la ville dans le film de Ruttmann ?

Mais bien sûr, dans Contre-Chant la surveillance n’a pas que cette poétique figure ; on apprend que les images de 12.000 caméras sont rassemblées à Transpole, centre de contrôle du métro de Lille dont on constate l’impressionnant mur d’écrans. On voit aussi l’interface visuelle (un écran) d’un logiciel qui est capable d’identifier le mouvement et de détecter les personnes immobiles : « toute personne qui ne circule pas se rend suspecte ». En fait, dans la ville contemporaine, cette forme de contrôle qu’est la maîtrise et la canalisation de la foule est essentielle et peut se lire dans l’organisation de l’espace urbain et dans ses bâtiments collectifs. Selon François Béguin, l’espace contemporain doit se comprendre en ce sens. Ainsi analyse-t-il l’aéroport de Roissy dont la nouveauté est d’avoir été concrètement conçu comme une canalisation de flux, un lieu de transit qu’il propose de saisir autrement qu’avec la notion de « non-lieu » proposée par Marc Augé : « le terme de ZDA – Zone de déambulation asservie – pourrait, me semble-t-il, mieux convenir à la qualification de tels endroits. Il désignerait des zones où le pouvoir de s’orienter est suspendu et où le pouvoir de se diriger est placé sous le contrôle hégémonique de la signalétique xix». Dans de tels espaces « ce ne sont plus les formes données aux bâtiments qui confèrent à l’espace ses directions, mais c’est la seule signalétique xx» ; dans ces espaces, la capacité de s’orienter se trouve neutralisée pour déterminer plus sûrement les mouvements humains. Autrement dit, bien loin de favoriser une quelconque errance, par un dispositif spatial et technique, le mouvement de la foule devient alors pleinement objet de contrôle. Comme l’a si bien démontré Foucault, le pouvoir n’empêche pas tant qu’il produit ; par le truchement des ZDA, le pouvoir produit du mouvement et reproduit quotidiennement le procès d’assujettissement de parcours utilitaires soumis au travail et à la consommation.

« Ce logiciel compte les passants » : couplée à l’informatique, la vidéosurveillance est également capable de transformer la foule en données quantifiables. Comme le dit Deleuze dans son texte célèbre sur la société de contrôle : « On ne se trouve plus devant le couple masse-individu. Les individus sont devenus des “ dividuels ”, et les masses, des échantillons, des données, des marchés ou des “ banques ” xxi». Pour le dire autrement, dans cette traduction numérique de la réalité, il n’y a plus ni choses, ni sujets, pas plus d’objets que d’individus : il n’y a plus que des occurrences et des événementsxxii. Réduit à un agrégat d’occurrences, l’individu contemporain n’est plus l’objet d’une surveillance en tant que sujet, mais plutôt en tant que producteur de traces qui sont compilées, échangées et marchandées dans le cadre d’une gestion publique et privée de l’espace urbain. Dans l’installation, l’image de ce logiciel est bien une image opérationnelle, une rouage d’une opération technique qui n’a plus besoin de l’assistance humaine. Le regard humain devient obsolète, des programmes se chargent aujourd’hui d’interpréter les images de surveillance, autrement dit il y a autonomisation de la vidéosurveillance urbaine. Comme le remarque justement Martin Blumenthal-Barby, on peut dire que dans Contre-champ l’on constate la disparition de l’humain à trois niveaux : 1) des images se font sans opérateurs humains ; 2) l’humain est réduit à un agrégat mouvant d’occurrences ; 3) l’interprétation des images est faite par des programmes, le regard humain n’est plus nécessairexxiii.

En 2004, Lille est une ville post-industrielle, désertée de son industrie textile et de ses petits métiers autours du tissu (dentellières, brodeuses, tisserands, cardeurs, etc.). L’installation renvoie à la mémoire de ce passé ouvrier avec des images d’archives, comme celle de deux ouvrières de l’industrie textile mise en regard de la même image numérisée où l’on reconnaît la silhouette floutée et brouillée des deux femmes, amas de filaments blancs sur un pur fond noir : image du passé fantomatique qui hante la ville ou image opératoire de surveillance ? Pour répondre à cette désindustrialisation, la ville ambitionne de se réinventer avec Eurallile, un complexe de centres commerciaux, banques, entreprises, parcs et bureaux. « Aujourd’hui, presque chaque ville se veut un parcours de communication » : conçu par Rem Koolhaas, ce projet urbain a la prétention d’être un hub ferroviaire, un nœud de communication au cœur de la nouvelle Europe du libre échange. Dans la ville post-industrielle, si la collecte et la marchandisation des données personnelles se fait plus ou moins à l’insu des individus (ou plutôt avec l’argument : « vos informations nous aident à mieux vous servir »), il y a en revanche un discours officiel qui exprime clairement ses visées, à savoir que le seul salut des villes désindustrialisées se trouverait dans la communication, la fameuse libre circulation des biens et des marchandises. Cette volonté de renaissance se matérialise dans la Tour de Lille de Christian de Portzamparc, un signe que Farocki expose dans l’installation, car ici l’architecture produit une image du désir de communication-mondialisation du nouveau centre de la ville. Un nouveau centre qui se veut le noyau, le nœud (hub) d’un réseau de communication, représenté par un graphique promotionnel dans Contre-Chant, une image qui résonne avec toutes les images de tissage (le passé ouvrier de Lille « aujourd’hui, presque chaque ville rappelle un passé industriel ») qui ponctuent la vidéoxxiv.

Si Michael Klier dévoilait dans son film les prémisses de la société de surveillance, Harun Farocki offre dans Contre-Chant un travail de documentation sur le développement de cette surveillance dans nos villes, un nouveau paysage d’images invisibles qui fait comprendre au spectateur que l’ampleur de cette surveillance ne se réduit pas à des visées sécuritaires, mais supporte aussi le développement d’une ville sensible, c’est-à-dire une ville qui produit en permanence des informations sur son propre fonctionnement afin d’en permettre une organisation optimale : ces « images qui font la ville », il les rend visibles et constitue ainsi les archives de notre présentxxv. Depuis 2004, en revanche, le développement de la surveillance a pris de nouveaux chemins, les caméras sont sorties de l’ombre et se sont envolées, d’autres ont été mises sur le toit de voitures qui parcourent tous les lieux de la planète…

2.1 Aujourd’hui, les drones

« Survolez le Champ de Mars jusqu’à la Tour Eiffel comme vous ne l’avez jamais vue ».

Clip de la Préfecture de police de Paris publié sur les réseaux sociaux, 3 mai 2020xxvi

Lentement, un travelling nous révèle le Champ de Mars, on voit défiler ses formes géométriques jusqu’à la Tour Eiffel que la caméra s’acharne à prendre selon divers points de vue : pure jouissance de la technique pour la technique de la police qui nous dit « oh, regardez comme c’est beau ! ». Mais elles sont effrayantes ces images de Paris vidé de tout présence humaine, image d’une froide catastrophe, insidieuse apocalypse qui laisse toute les constructions de l’homme intactes en éliminant ses créateurs… En fait, c’est une vidéo de propagande soft, insignifiante et de mauvais goût (trop d’effets de caméra, musique déplorable), oubliée aussitôt vue (qui suit la communication de la police ?), mais qui concerne une réalité que la préfecture de police sait trop bien qu’elle aura du mal à faire passer auprès de la population, c’est-à-dire l’achèvement de la réalisation d’une société sous surveillance ubiquitaire.

Avec la pandémie, les drones sont en effet devenus les appareils d’une surveillance pénitentiaire généralisée à l’entièreté de la population. S’il y a un certain archaïsme dans la politique du confinement, à celle-ci répond une forme « archaïque » de surveillance, le regard qui vous vise ostensiblement (alors que normalement, la vidéosurveillance tend à se faire discrète, elle est omniprésente, mais non intrusive, voulant rassurer les masses tout en prétendant empêcher les actes délictueuxxxvii…) pour contraindre tout un chacun à rentrer chez lui. Une forme immémoriale de la surveillance moralisatrice sous les nouveaux habits de petites machines volantes au goût du jour ou de petits chiens de garde robotiquesxxviii… La surveillance par drone est une nouvelle forme de surveillance « ubiquitaire » mobile et surplombante, pouvant vous parler, vous « tomber » dessus, etc. C’est l’image sensible, visible, d’une surveillance invisible, c’est-à-dire d’une collection de données incessante dans la pratique quotidienne de la vie connectée (portable, mails, sites commerciaux, recherches web, réseaux sociaux, etc.) Une société de contrôle, terme qui peut porter à confusion, car renvoyant à un imaginaire de la perte d’autonomie par la contrainte (interdiction de faire, de penser), tandis que le « contrôle » contemporain – ou traçage – tend plutôt à digérer en temps continu tous les gestes et les envies de l’individu pour les coder et mieux l’acheminer à son insu à faire ceci, à penser cela, à acheter cette chose, etc. Un autre type de perte d’autonomie… On ne vous oblige pas, on ne vous interdit rien, on cherche à vous amener doucement dans telle ou telle direction… En revanche, le contrôle-contrainte existe toujours et l’apparition des drones de la police en ville vient aujourd’hui nous le rappeler : avec le confinement, la masse est infantilisée, et tous les moyens coercitifs pour la tancer paraît légitime à un pouvoir paternalistexxix. C’est ce que Virilio nomme très justement « l’administration de la peur » : « cela signifie que les États sont tentés de faire de la peur, de sa gestion, une politique », sous « la double idéologie sanitaire et sécuritairexxx». Sur fond de pandémie mondiale et d’attaques terroristes, la « loi de sécurité globale » a été adoptée par l’Assemblée nationale le 24 novembre 2020 : elle autorise l’utilisation des drones par la police, tandis que le polémique article 24 interdit aux citoyens de filmer et de diffuser des images de force de l’ordre. Que dire de cette tentation autoritaire ? Un désir d’une pure visibilité de la part du pouvoir et l’interdiction de la réciproque, c’est-à-dire pénalisation du contre-pouvoir démocratique qu’est la possibilité de documenter des cas de violence policièrexxxi. « Police. La guerre des images » titrait la une de Libération le 10 novembre : la question des techniques de visibilité est plus que jamais au centre du combat contre la politique d’administration de la peur de nos gouvernements.

In the Robot Skies, Liam Young, 2017

Premier film tourné entièrement avec des images prises par des drones, In the Robot Skies de Liam Young (2016) est un court-métrage de fiction dystopiquexxxii. L’histoire est simple : deux adolescents assignés à résidence communiquent grâce à un drone bricolé, tandis que des drones policiers virevoltent autours des tours d’immeubles pour s’assurer que le confinement sécuritaire est bien respecté. Un lent travelling de haut en bas présente la tour d’immeuble où à chaque étage s’allume une petite fenêtre sur laquelle est inscrite le nom des résidents. En fait, l’image est ce que voit le drone, ou ce que l’utilisateur voit grâce au drone, mais c’est aussi un écran, c’est à dire une interface où apparaissent diverses informations et des possibilités d’actionxxxiii. On aperçoit ensuite une jeune femme à son balcon, tout de suite identifiée par le drone de surveillance : « Name Jazmine Collins / Anti Social Behaviour in Effect / House Arrest / Movement Restricted to Tower Block ». Et comme l’identité du citoyen d’aujourd’hui, c’est aussi celle de ses appareils numériques : « Device : Samsung SX907 / Blocked Social Media and Electronic communication ». Un confinement numérique qui vient doubler le confinement physique, rappelant au passage au spectateur sa dépendance au monde de la communication numérique. Par la suite, c’est le jeune garçon qui rentre en scène, il essaie de sortir de sa tour d’habitation, mais est immédiatement bloqué par un drone auquel il fait un doigt d’honneur, alors que s’affiche automatique sur l’écran de la machine : « [Blocked for Exit] Anti Social Behaviour detected / Response to house arrest added to file ». On sait aujourd’hui que la reconnaissance faciale se développe de plus en plus en milieu urbain ; une fois cette technique bien rodée, pourquoi ne serait-elle pas en effet appliquée à la détection des gestes illicites ? Vu que l’on a criminalisé les « incivilités » et développé des théories douteuses de lien de causalité entre incivilité et criminalitéxxxiv, l’application de l’intelligence artificielle à cette tâche reste malheureusement probable…

In the Robot Skies, Liam Young, 2017

Si l’emprise de la technique tend à être sans reste, la résistance se fait également grâce à la technique. Jazmine est en effet une hacker de drones, elle a piraté un drone complétement rhabillé, couvert de boules de plastique de toutes les couleurs. Une allure de contre-culture urbaine qui contraste avec l’aspect martial des drones de contrôle, quelque peu massifs, anguleux et menaçants, des sortes de petites forteresses volantes. Pour essayer d’échapper au contrôle de ces monstres de métal, l’héroïne va sur le toit de la tour d’habitation pour lancer son drone porter un message écrit sur un bout de papier à son amoureux. En vain cherche-t-elle à échapper au regard inquisiteur des drones policiers, car on voit apparaître sur l’écran (toujours ce mélange un peu troublant d’illusion photoréaliste et ce rappel que l’on voit bien un écran de contrôle par toutes sortes de curseurs qui apparaissent sur l’image) : « Alert / Illegal uva detected xxxv», avec une conséquence immédiate : « Alert / Police Unit contacted ». On suit ensuite l’envol du drone illégal, où plutôt son point de vue, avec son mouvement si particulier. On est loin du mouvement un peu gauche des caméras de surveillance des années 1980 du film de Klier ; ici, le mouvement est souple, mais bouge légèrement de gauche à droite et vice-versa, comme si ce regard mécanique autonome possédait cette inquiétude qui maintient constamment les animaux sauvages aux aguets. De l’extérieur, lorsque l’on voit des drones vus par un autre drone (il n’y a que des prises de vue de drones dans le court-métrage), ces machines volantes font plutôt penser à des moustiques ne laissant aucun répit aux pauvres humains…

In the Robot Skies, Liam Young, 2017

Le drone trouve facilement l’appartement du garçon, Tamir, qui l’attrape doucement puis attache sur l’une de ses branches une petite chaînette, puis le laisse s’envoler de nouveau. La drone va retrouver Jazmine dans la tour d’immeuble voisine, ces tours d’immeubles typiques des villes européennes (ici, la périphérie de Londres), plus ou moins dégradées, taguées, affublées de câbles, climatiseurs et paraboles satellites. Toujours avec ce mouvement chaloupé, le drone reconnaît la jeune fille dont le visage est encadré par une sorte de curseur rose carré avec un rond à l’intérieur, œil de la caméra-écran, interface où apparaissent les informations. Elle reçoit le cadeau, et renvoie le messager mécanique avec un autre petit billet ; le drone n’a pas encore atteint l’appartement du garçon qu’on entend déjà le son de la sirène d’une voiture de police. Il reçoit le billet, regarde par la fenêtre, on voit en plongée la voiture arriver, identifiée par un carré vert « Youth Security vehicule », puis Jazmine sortir de l’immeuble menottée et accompagnée d’une policière, les mains dans le dos ; avant qu’on l’embarque dans le véhicule, un petit carré rouge souligne l’objet du délit toujours dans ses mains, la petite chaîne dorée. Une fin terrifiante, le délit s’affiche automatiquement sur l’écran du drone : « Restricted Movement Order Violation » et « Illegal uva Activity grounded ».

Aussi effrayant soit-il, le monde de In the Robot Skies développe en fait des pratiques qui existent bel et bien aujourd’hui : la reconnaissance faciale et l’assignation à résidence. En effet, les techniques de reconnaissance faciale sont utilisées dans plusieurs pays du monde, les médias européens et nord-américains parlent souvent de la Chine à ce sujet, mais on oublie trop vite qu’en France, par exemple, ces dispositifs techniques de contrôle se développent aussi et commencent à se diffuser (« Reconnaissance faciale. Vous n’y échapperez pas », titrait la une de Télérama du 14 octobre 2019)xxxvi. L’assignation à résidence, elle, a pris une nouvelle importance avec les lois anti-terroristes. Les fichiers « S », des terroristes potentiels, mais aussi des écologistes, des anarchistes, etc. peuvent être assignés à résidence, sans passer par un juge. Quant aux drones policiers, on a vu qu’ils feront bientôt partie du ciel de nos villes. À moins qu’il y ait résistance et qu’elle soit efficace…

2.2. L’utopie de la carte réalisée

Abordons finalement une nouvelle forme de visibilité ubiquitaire, un peu plus ambiguë car portée par le désir du public. C’est le projet de visualisation totale de l’espace terrestre à diverses échelles porté par les applications Google Earth, Google Map et Google Street View. Une carte qui saisit le monde dans tout ses détails, à toutes les échelles, disponible entièrement au regard de chaque individu, une carte « absolue », quelque peu insidieuse car portée par une appétence perceptive collective sans limite. À propos de ses contemporains, Virilio parlait « d’une volonté d’être un glouton optique, c’est-à-dire de voir tout partout grâce à l’informatique » étayée par « le projet de rendre le monde transparent, sans angle mort, transparent à la curiosité, au voyeurisme xxxvii». Ce que Google Earth met à disposition du grand public, c’est la capacité développée par l’armée américaine pendant la guerre froide de pouvoir saisir le globe terrestre vu de l’espace et de pouvoir zoomer jusqu’au niveau de la perception humaine, celle de la ville et de ses multiples détails visibles à l’œil nuxxxviii. Si au début du projet, Google Earth a récupéré, traité et agencé des images satellites et des images aériennes civiles et militaires, l’inventaire du monde, de son espace et de ses objets bâtis s’est entretemps rapproché du sol, le maillage du territoire s’est fait de plus en plus fin avec Google Street View et sa Google Street View Car lancée à l’assaut des routes, rues et chemins pour systémiquement photographier en détails tout l’environnement humainxxxix. À ce degré de précision, cette reproduction photographique du réel mise à disposition de tous entre en contradiction avec le droit à l’anonymat des individus. En effet, la fameuse voiture prend méthodiquement en photo tout ce qui l’entoure, y compris les gens, sans leur demander leur avis : c’est qui est arrivé un jour à Ernesto de Carvalho, dans sa rue à Olinda, dans le Nordeste du Brésil.

Nunca é noite no mapa, Ernesto de Carvalho, 2016

Nunca é noite no mapa (Il ne fait jamais nuit dans la carte, 2016) d’Ernesto de Carvalho est un court-métrage réalisé avec des images de Google Street Viewxl. « La ville où j’habite vue d’en haut, / sur cette carte aérienne / interpolé, dévoué, je suis dans une dans de ces maisons, je suis dans la carte xli» énonce le cinéaste tandis que l’on survole un bout de la ville. On se rapproche du quartier, et tout d’un coup on se retrouve brusquement devant la façade colorée d’une habitation, puis on avance dans une rue, avec ce mouvement si particulier à l’application, par à-coups, avec des portions carrées de l’images floues qui s’actualisent au fur et à mesure que l’on progresse dans cette rue sur laquelle est inscrit numériquement le nom. Ensuite c’est le duel : le cinéaste, l’œil dans le viseur de son appareil photo, sorti précipitamment pieds nus « pour photographier la carte » est capté en retour par la caméra de la voiture de Google, cette drôle de boule attachée sur le toit du véhicule. On comprend alors le sens de la phrase du tout début « je suis dans la carte » qui, telle une sorte de mantra, ponctuera par ailleurs toute la durée du court-métrage. « Et je suis dans la carte, pour toujours », se dit le narrateur en pensant qu’il pourrait tenter d’empêcher la voiture de le photographier avant de se raviser en remarquant qu’un garde l’accompagne, bien qu’il soit « professionnel, organisé, diligent ». En fait, c’est l’aspect terrifiant de l’entreprise, son progrès froid et méthodique, l’enregistrement d’une part de l’environnement quotidien de tout un chacun avec un certain mépris pour l’intimité des uns et des autres. L’image de l’espace public, l’image des individus, tout est systématiquement collecté au profit d’une entreprise privée : que faire contre cette mainmise de la carte sur nous ? Le cinéaste contre-attaque en faisant un parallèle entre les forces sécuritaires et le regard ubiquitaire de la carte, « Tout le monde est égal devant la loi / et tout le monde est égal devant la carte. / Les véhicules de la carte parcourent la ville. / Les voitures de police parcourent la ville. », tandis que l’on voit un montage de prises de vue où de jeunes garçons se font contrôler par des policiers, dont trois plans dans lesquels ils sont plaqués face au mur, les mains dans les airs et les jambes écartées – oui, bien sûr, tout le monde est égal devant la loi… Que forces de l’ordre et cartographie numérique progressent conjointement, la démonstration en est faite en se servant de la fonction « historique » de l’application ; on voit un route de terre menant à une favela en 2011, impossible d’y pénétrer avec la carte, en 2012 non plus, pas plus qu’en 2013, puis deux ans plus tard : « Le véhicule de la carte peut maintenant passer par cet espace. / A côté de ces autres véhicules… / Les véhicules de la nouvelle ville… / les véhicules qui ouvrent la voie au véhicule de la carte, aux véhicules de police et à tous les autres véhicules. »

Nunca é noite no mapa, Ernesto de Carvalho, 2016

On retrouve cette perspective historique dans la scène suivante, une suite de quatre plans où l’on voit une maison populaire progressivement disparaître. Sur le côté du bâtiment, de chaque côté d’une fenêtre grillagée d’un petit stand informel, on peut lire les inscriptions fiado só amanhã et Jesus vem, prepara-te (Le crédit, ce n’est que demain et Jésus revient, prépare-toi), génial condensé d’une certaine temporalité populaire, un rapport incertain à l’avenir, serais-je prêt quand Jésus reviendra ?, une façon humoristique de dire qu’il faut payer maintenant, qu’il n’y a pas de crédit… Le futur sera finalement celui de la disparition du quartier. En entendant répéter trois fois l’inscription du bâtiment principal « Maisons et chambres à coucher sont à louer », on aperçoit d’abord la maison populaire, deux étages et un toit de tôle, puis le deuxième étage déconstruit, après quoi c’est l’environnement bâti de la maison qui disparaît, laissant un curieux trognon dans un paysage de ruines. Finalement, un dernier plan nous dévoile le terrain vide, tout à disparu, la maison comme les gravats. Tout est en place pour la construction de la ville moderne, « ville bien surveillée, ville bien cartographiée, chantier de construction, billetterie. » Aspect inquiétant de cette ville aseptisée, de plus en plus privatisée, objet d’un recensement cartographique intrusif et tout-puissant. Si les drones de Liam Young mettent en scène une surveillance sécuritaire étatique envahissante, la carte d’Ernesto de Carvalho pose la question de la dépossession de l’espace public par une puissance privée : « La carte est impartiale, n’a pas d’opinion, / C’est exactement comme cet agent de sécurité privé : / Il n’est pas un représentant de l’État, ni de la communauté, / Sa seule préoccupation est l’accord qu’il a avec la propriété. xlii» En fait, l’opérateur de la carte, Google, en tant que l’un des géants du web, les fameuses GAFAM, est l’un des principaux acteurs de ce capitalisme de surveillance qui fait des données personnelles récoltés sans le consentement des usagers une exploitation systématique très rentable financièrementxliii. Que ce soit de façon visible, la fameuse voiture-caméra de la carte que vous pouvez croiser dans la rue et le projet titanesque de numérisation de bibliothèques entières (Google Books), ou de façon insidieuse, plus ou moins invisible, à chaque fois que l’un d’entre nous cherche une information sur le moteur de recherche de l’entreprise, celle-ci enregistre, enregistre, enregistre, la plupart du temps sans demander ni l’avis, ni l’accord de personne, et fait fructifier pour son compte nos données.

Nunca é noite no mapa, Ernesto de Carvalho, 2016

Nouvelle forme de tourisme urbain rendant disponible l’entièreté de l’espace planétaire à la curiosité de tout un chacun, Google Street View est le visage riant de l’entreprisexliv. Ernesto de Carvalho nous rappelle ce que cette opération de cartographie totalisante à d’effrayant, c’est-à-dire l’instauration d’un régime de pure visualité : « Pour la carte, il n’y a pas de gouvernement ; pour la carte, il n’y a pas de guerre civile, / il n’y a pas de coup d’état, pas de révolution. / Il ne fait jamais nuit dans la carte. » Complètement illuminé par la puissance de la technique, le monde est soumis à une pacification inquiétante, ou comme l’ont dit avec force Adorno et Horkheimer : « De tout temps, l’Auflkärung, au sens le plus large de pensée en progrès, a eu pour but de libérer les hommes de la peur et de les rendre souverains. Mais la terre, entièrement “ éclairée ”, resplendit sous le signe des calamités triomphant partout. xlv»

De Olinda au Brésil à Rolle en Suisse, un autre cinéaste dans la carte…

*

« Le cinéma est […] la seule chose dont nous disposons pour nous y retrouver dans les images d’aujourd’hui. C’est un instrument forcément inadéquat, mais c’est le seul xlvi» disait Serge Daney. Est-ce vraiment le seul ? Toujours est-il que c’est sûrement un excellent moyen pour « s’y retrouver » dans toutes ces nouvelles images techniques qui ne cessent de proliférer. Des dispositifs de production d’images utilitaires dont tout le monde constate la présence au quotidien, du moins ceux qui sont visibles, caméras de surveillance dans les villes, bientôt des drones, le monde entier dans une carte numérique en ligne, sur l’ordinateur, la tablette, le téléphone portable. Par ailleurs, de plus en plus des gens lisent, s’informent et s’inquiètent également de cette surveillance très particulière qu’est la récolte et l’exploitation des données personnelles, plus ou moins conscients de l’existence et de l’ampleur de ce monde invisible. Pourtant, on ne saisit pas facilement comment toutes ces nouvelles techniques de surveillance changent profondément notre environnement, nos vies, nos villes. Comme on l’a vu, certains cinéastes, en collectant, créant, et agençant des images produites par des dispositifs techniques de contrôle, donnent à penser ce nouveau monde. Caméras de surveillance, logiciels de contrôle, drones et carte numérique, notre monde se réfracte en permanence en une multitudes d’images pour le plus grand bonheur de la raison sécuritaire et de l’exploitation commerciale. Il faudrait réagir avant que l’on s’aperçoive que les libertés individuelles gagnées historiquement de si longues luttes ne soient devenues qu’un lointain souvenir…

Vincent Jacques

i Interview de 2012 du réalisateur, DVD Der Riese, Filmgalerie 451, Berlin, 2012 (Der Riese, RFA , 1983, 86 minutes). Sur le thème de la mort du cinéma chez l’un de ses plus connus zélateurs, on lira Michael Witt, « The Death(s) of Cinema According to Godard », Screen, vol. 40, n° 3, 1999, p. 331-346.

ii Et comme le remarque justement Olivier Gaudin, ce rythme est quelque peu déstabilisant pour le spectateur : « Des mouvements d’appareil sans finalités apparentes, de rares échanges de paroles à peine intelligibles entre des voix sans visages, ajoutent au trouble ou à l’ennui, devant cette série d’images qui ne raconte rien », Olivier Gaudin, « Autopsie urbaine. Sur Le Géant de Michal Klier (1983) », Multitudes, no 65, hiver 2016, p. 213.

iii Concept de Siegfried Kracauer (qu’on peut traduire par « film de section », « film à coupe » ou « film transversal ») qui caractérise des films qui reproduisent une unité spatiale ou temporelle (comme une journée d’une ville…) grâce au montage de séquences tournées à divers moments dans des lieux différents, et selon un principe de « coupe transversale » visant à faire un portrait de la vie quotidienne dans une sorte de forme kaléidoscopique. Voir Natacha Pfeiffer, « L’obstacle et l’ornemental. Les créations du quotidien par le Querschnittfilm », Tetrade , vol. 1, no 2, 2014, p. 1-10.

iv Interview de 2012, DVD Der Reise, op.cit.

v Harun Farocki, « Kamera in Aufsicht », Filmkritik, no 321, 1983, repris in Ich habe genug! Texte 1976-1985. Schriften. Band 4., Köln, Verlag der Buchhandlung Walther Konig, 2019, p. 432. Je traduis.

vi Harun Farocki, « Written trailers » in Antje Ehmann, Kodwo Eshun (dir.), Harun Farocki. Against What ? Against Whom ?, London, Koenig Books, 2009, p. 227. Je traduis.

vii Harun Farocki, « Kamera in Aufsicht », op. cit., p. 434. Je traduis.

viii « La vidéosurveillance est aussi capable de constituer des archives », Olivier Gaudin, « Autopsie urbaine. Sur Le Géant de Michal Klier (1983) », op. cit., p. 214.

ix Citons par exemple Stopover in Dubaï (2011) de Chris Marker ; je me permets de renvoyer le lecteur au premier chapitre de mon livre qui y est consacré (V. Jacques, Chris Marker, les médias et xxe siècle. Le revers de l’histoire contemporaine, Grane, Créaphis, 2018). On peut lire ce chapitre en ligne : https://fr.calameo.com/read/006206821c99759ca7bd4

x Antje Ehmann, Kodwo Eshun, « A to F of HF or : 26 introduction to HF » in Harun Farocki. Against What ? Against Whom ?, op. cit., p. 213. L’installation Contre-Chant (Gegen-Musik) se présente sous la forme d’une double vidéo-projection sonore et synchronisée. D’une durée de 23 minutes, l’œuvre a été conçue pour l’exposition La ville qui fait signe, Le Fresnoy, Studio national, 2004.

xi Harun Farocki, « Contre-Chant » in Alain Guiheux (dir.), La ville qui fait signes, Paris, Le Moniteur, 2004, p. 106.

xii Antoine Picon, Smart Cities, Paris, Éditions B2, 2013, p. 10 ; 17.

xiii Harun Farocki, « D’une image à l’autre : conversation avec Harun Farocki »,entretien avec André Habid, Hors champ, 2007.

xiv Trevor Paglen, « Invisible Images (Your Pictures Are Looking at You) », The New Inquiry, December 8, 2016. Je traduis.

xv Shoshanna Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, New York, PublicAffairs, 2019. Si la critique de l’extraction des données personnelles pour faire du profit n’est pas très originale, la force de ce livre est de montrer que la surveillance numérique conduit à la mise en place de dispositifs de modifications comportementales.

xvi Harun Farocki, « Le point de vue de la guerre » (2003), trad. Pierre Rusch, Trafic, n° 50, été 2004, p. 449.

xvii Harun Farocki, Contre-Chant, trad. Monique Rival, Toulouse, contrat maint, 2009, n.p. Toutes les autres citations du commentaire du film (en italiques dans cet article) proviennent de ce livre.

xviii On pense ici à l’invention des formes de visualisation du mouvement du corps, de la force, etc. sous la forme de lignes de Marey telle que l’a analysée George Didi-Huberman dans Mouvements de l’air. Étienne-Jules Marey, photographe des fluides (avec Laurent Mannoni), Paris, Gallimard, coll. « Art et artistes », 2004.

xix François Béguin, « Embarquement immédiat » in Bruno Fortier (dir.), Métamorphoses parisiennes, Paris, Édition du Pavillon de l’Arsenal, p. 88.

xx Ibid., p. 86.

xxi Gilles Deleuze, « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », in Pourparlers, Éditions de Minuit, 1990, p. 244.

xxii « Les capteurs et les compteurs de la ville intelligente enregistrent chaque jour des millions d’occurrences élémentaires, température qu’il fait à tel ou tel endroit, présence ou non de véhicules, consommation d’eau ou d’électricité. Ces micro-occurrences s’agrègent afin de donner à voir des situations plus générales [événements] », Antoine Picon, Smart Cities, op.cit., p. 24. Sur le rôle des plateformes privées en ville, voir Antoine Gourmont, Partick Le Galès (dir.), Gouverner la ville numérique, Paris, PUF, coll. « La vie des idées », 2019.

xxiii Martin Blumenthal-Barby, « Counter-Music: Harun Farocki’s Theory of a New Image Type », October, no 151, winter 2015, p. 137.

xxiv Sur l’importance de la figure du tissage chez Farocki, essentielle dans le film Wie Man Sieht (Tel que l’on voit, 1986) quisert à penser conjointement l’ordinateur, le calcul, le croisement des routes, la ville, l’industrialisation et la désindustrialisation, etc. on lira Michael Cowan, « Rethinking the City Symphony after the Age of Industry : Harun Farocki and the ‘City Film’ », Intermédialités : histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques / Intermediality: History and Theory of the Arts, Literature and Technologies, n° 11, 2008, p. 69-86.

xxv Pour une critique raisonnée du concept de ville intelligente, on lira Antoine Picon, Smart Cities, op.cit. Sur la question des archives dans Contre-Chant, voir Christa Blümlinger, Mémoire du travail et travail de mémoire – Vertov/Farocki : (à propos de l’installation Contrechant) », Intermédialités : histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques / Intermediality: History and Theory of the Arts, Literature and Technologies, n°11, 2008, p. 53-68.

xxvi On peut voir le clip dans cet article : https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/05/06/a-paris-la-justice-valide-la-surveillance-du-confinement-par-drones-policiers_6038884_4408996.html Sur la vogue des vues de villes prises par des drones pendant le confinement, on lira Teresa Castro, « Of Drones and the Environmental Crisis in the Year of 2020 », Pandemic Media: Preliminary Notes Towards an Inventory, Laliv Melamed, Philipp Dominik, Keidl Vinzenz Hediger, Antonio Somaini (dir.), https://pandemicmedia.meson.press/chapters/space-scale/of-drones-and-the-environmental-crisis-in-the-year-of-2020/

xxvii Voir Élodie Lemaire, L’œil sécuritaire : mythes et réalités de la vidéosurveillance, Paris, La Découverte, 2019.

xxviii Sur le chien robot : https://www.courrierinternational.com/article/deconfinement-dans-un-parc-de-singapour-un-chien-robot-pour-faire-respecter-la-distanciation

xxix Sur ce pouvoir paternaliste en temps de confinement selon une perspective généalogique, on lira Arnault Skornicki, « La république et la politique du troupeau », AOC, 27 mai 2020 (https://aoc.media/analyse/2020/05/26/la-republique-et-la-politique-du-troupeau/)

xxx Paul Virilio, L’administration de la peur, Paris, Textuel, 2010, p. 16.

xxxi Remarquons que même si l’article est éventuellement supprimé, le fait même d’avoir été proposé et adopté par l’Assemblée nationale est un fait marquant et inquiétant.

xxxii In the Robot Skies, Grande-Bretagne, 10 minutes. Le film est dirigé par « l’architecte spéculatif » Liam Young, le scénario écrit par l’écrivain Tim Maughan et la pré-programmation des drones pour le tournage a été entreprise en collaboration avec le Embedded and Artificially intelligent Vision Lab de la Katholieke Universiteit Leuven. Plusieurs drones ont été utilisés pour le tournage, chacun avec ses propres règles pour savoir comment se comporter dans l’espace aérien et quoi faire sur le plan cinématographique (version abrégée du court-métrage : https://www.youtube.com/watch?v=cXfYyk0G5Hs). Pour avoir un aperçu de la réflexion sur les drones, la ville et l’architecture de Liam Young on pourra écouter cet entretien : https://www.dezeen.com/2019/06/11/liam-young-talk-drones-change-cities-elevation/

xxxiii « Le concept d’écran associe deux conventions picturales : celle, plus ancienne, de la tradition occidentale de l’illusionnisme dans lequel l’écran fonctionne comme une fenêtre ouvrant sur un espace virtuel, sur quelque chose que le spectateur peut regarder mais sur quoi il ne peut agir ; et celle, plus récente, des interfaces infographiques homme-machine qui partagent l’écran de l’ordinateur en un ensemble de contrôles aux fonctions nettement définies, le traitant ainsi pour l’essentiel comme un tableau de bord virtuel. » (Lev Manovich, Le langage des nouveaux médias (2002), trad. Richard Crevier, Dijon, les Presses du réel, 2010, p. 194). Si l’auteur parle ici de l’écran d’ordinateur, ce mélange s’applique très bien à l’image des drones du court-métrage, tout à la fois image de caméra de surveillance, « fenêtre » sur le réel, et un tableau de bord sur lequel s’inscrit des informations.

xxxiv Sur ce sujet, voir Loïc Wacquant qui analyse en détails théories et politiques publiques fondées sur « la panique morale qui sévit depuis plusieurs années à travers l’Europe autour des “ violences urbaines ” et de la “ délinquance des jeunes ” », Loïc Wacquant, Punir les pauvres. Le nouveau gouvernement de l’insécurité sociale, Paris, Agone, 2004.

xxxv UVA pour Unmanned Aerial Vehicles ou véhicule aérien sans pilote en français.

xxxvi Il ne s’agit pas bien sûr de nier que la Chine est à la pointe des techniques de surveillance, soutenues par une sinistre politique de « crédit social ». Voir René Raphaël et Ling Xi, « Bons et mauvais Chinois. Quand l’état organise la notation de ses citoyens », Le Monde diplomatique, janvier 2019, p. 4-5.

xxxvii Paul Virilio, Le Cercle de minuit, France 2, « Le destin des images : allons-nous devenir prisonniers ? », conversation entre Jean-Marie Straub, Danièle Huillet, Philippe Quéau, Paul Virilio, Enki Bilal et Laure Adler, 18/02/1997. Pour écouter la bande sonore de l’émission : http://derives.tv/le-destin-des-images-allons-nous/

xxxviii Sur Google Earth et sa genèse, voir Frédéric Poussin (dir.), Vues aériennes. Seize études pour une histoire culturelle, Genève, Metis Presses, 2012 ; sur le développement de la cartographie numérique et de l’espionnage par satellites pendant la guerre froide, voir Paul N. Ewards, Un monde clos. L’ordinateur, la bombe et le discours politique à l’époque de la guerre froide (1996), trad. Alcime Steiger, Nikola Jankovic, Paris, Éditions B2, 2013.

xxxix Et si la Google Street View Car a principalement cartographié des villes, des villages et des routes publiques, motoneige, cheval et chameau ont aussi été affublés d’une caméra pour atteindre des espaces inaccessibles en voiture. Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Google_Street_View

xl Court métrage en couleurs, 6 minutes. En ligne : https://vimeo.com/175423925

xli Traduction française, Camila Gui Rosatti et Vincent Jacques. Je remercie Camila Gui Rosatti de m’avoir fait découvrir ce court-métrage.

xlii Remarquons toutefois que dans le cas de la surveillance, la distinction entre sécurité de l’État et intérêts privés n’est pas toujours très nette, tout particulièrement en ce qui concerne le gouvernement américain. En effet, comme l’a montré le rapport de Duncan Campbell, echelon, un système de surveillance électronique américain faisant appel aux technologies les plus avancées, est l’un des élément essentiels du réseau qui permet d’espionner toute les communications privées ou commerciales de la planète. Prétextant la « lutte contre le terrorisme », conversations téléphoniques, e-mails, fax, etc. sont ainsi captés et analysés à des fin politiques, mais aussi économiques. Voir Duncan Campbell, Surveillance électronique planétaire (2000), trad. Héloise Esquié, Paris, Éditions Allia, 2001.

xliii GAFAM, acronyme des plus grandes multinationales oligopolistiques du numérique, Google, Amazon, Apple, Facebook et Microsoft. Voir Nikos Smyrnaios, Les GAFAM contre l’internet. Une économie politique du numérique, Paris, INA éditions, coll. « Études et controverses », 2017.

xliv Avec cette idée de mise à disponibilité du monde par l’image on retrouve ici Farocki, lui même tributaire de Heidegger et d’Adorno. C’est ce que montre très justement Rancière à propos des dispositifs techniques de visualisation chez Farocki, « le mal des images, c’est le mal qui les subordonne à l’opération de maîtrise par excellence : l’opération de mesure. », Jacques Rancière, « Les incertitudes de la dialectique », Trafic, no 93, printemps 2015 p. 97. Daney, lui, parlait de la « pornographie » d’un monde visuel basé sur une pure disponibilité des choses, c’est-à-dire « avoir le monde à portée de la main, avant même que le désir se mette en branle », Serge Daney in BernardMantelli, Damned ! Daney 2, France, Média Productions, 1993 (Rencontres « Cinéma et Télévision » de Valence en 1991).

xlv Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, La dialectique de la raison (1944, 1969), trad. Éliane Kaufholz, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1974, p. 21. DieAufklärung, en allemand, les Lumières, en français, theEnlightenment, en anglais. Et comme le rappelle et le démontre Farocki dans son film Bilder der Welt und Inschrift des Krieges (Image du monde et inscription de la guerre, 1988) : « « Aufklärung, un mot dans l’histoire des idées et le langage militaire. / Aufklärung, un mot du langage policier : le renseignement. » Je traduis.

xlvi Serge Daney, La maison et le monde. 2. Les années Libé 1981-1985, P.O.L, 2002, p.27.