Définir ce qu’est le cinéma… Se demander, aujourd’hui, « what is cinema ? » …

Je dois admettre avoir initialement pensé décliner l’invitation à écrire, même très brièvement, même très librement, pour une telle proposition. Néanmoins, un film envisageant cinémas (le pluriel s’impose) et communs (plus précisément selon les undercommons) m’a fait changer d’avis. Une des plus belles poussées cinématographiques dont j’ai pu faire l’expérience ces dernières années est animée par la curiosité, le souci du commencement traversé par le natif autant que la tergiversation, par la certitude secrètement douloureuse autant que par le ressassement enjoué. Les auteurs en sont Anida Ait Abdesselam, Ambrine Belarbi, Assia Chaihab, Melinda Damis, Alyssa David, Dafa Diallo, Océane El Faqir, Sabou Fofana, Gaëtan Gichtenaere, Lina Ikhlef, Bintou Kamate, Guy-Yanis Kodjo, Ibrahima Konate, Basile Leignel, Gabriel-David Pop, Aissé Sacko, Rabyato Saho, Mohammed Samassa, Fatimata Sarr, Manelle Zigh.

Leur chantier filmique me paraît admirable, en ce qu’il propose une expérience réflexive au spectateur autant qu’il fait bouger les lignes au moment d’activer une pratique filmique. Il s’intitule Un film dramatique, il est réalisé aux côtés de l’artiste Éric Baudelaire.

Le cinéma, donc, du côté de tous les collégiens aux côtés de qui Éric Baudelaire et son équipe prennent place. Un film dramatique est un film d’atelier, en petit groupe. En l’occurrence des élèves du collège Dora Maar à Saint-Denis-Saint-Ouen, qui vient d’être construit à proximité du Stade de France.

Au fond, une des questions du cinéma, plus que jamais, est : au côté de qui et de quoi prenons-nous place ? Sans donner de leçon, dans une démarche peu intéressée par les règles de la pédagogie, la méthode d’initiation est celle de l’égalité. Cela provoque un cinéma in-fini, qui refuse tout accomplissement pour atteindre l’élan du « brouillon général » (osons la formule de Schlegel) mais, en l’occurrence, avec une simplicité concrète, collective et filmique.

Chaque fragment a été filmé pendant les 4 ans de ce film-chantier. Soit à deux, soit par une collégienne ou un un collégien seul, soit toutes et tous ensemble :

– dans l’intimité familiale (les adultes restent dehors ou hors champ ; ponctuellement, ils apparaissent plein cadre dans une photo « de famille »)

– dans la solitude (l’adresse par webcam)

– dans la distance de la correspondance, de la lettre filmée (depuis un ailleurs, d’outremer ou depuis la Roumanie, qui se rapproche par le film de l’ici grâce à des « nouvelles » depuis des maisons revisitées)

– enfin, dans des d’expériences collectives, chorégraphiques, burlesques entre improvisation et variation qui tutoient avec une douce insolence – tout à fait innocente – les inventions du cinéma « moderne », pour leur donner une tonalité presque avant-gardiste : un collectif entre Tati et Antonioni, en bord de mer, près des falaises crayeuses, dont le geste se fait plus directement politique.

Beaucoup de ces « bobines numériques », avec des matières et des touches différentes, aux cadres libres, sont filmées par les jeunes débutants qui apprennent vite, engagent des regards et des écoutes attentives. Elles se signalent par une attention inédite à leurs cadres (de vies) et à l’architecture. La scène conduisant au squelette de la tour Pleyel, filmé dans sa verticalité, en plans rapprochés (par le zoom optique), avec une voix qui ne cesse de relancer les hypothèses sur la structure de cette tour avant de s’intéresser aux passants, aux anonymes, à leurs vies comme autant de récits potentiels, est une des plus belles du film. Beaucoup d’éléments sont aussi simplement décrits, habituellement laissés pour compte par les ordres imaginaires ; ce sont les plans de coupe de l’existence, finalement la vie même.

Un film dramatique : commun brouillon. Sans la pédagogie, la hiérarchie de l’établissement scolaire ou de la leçon de cinéma. Le collège devient un laboratoire de recherche (les murs neufs provoquent d’ailleurs l’idée, peu ou prou inquiétante, d’un laboratoire, au sens médical). Tout cela fait bien vite partir les adultes ; le seul membre visible du personnel de l’établissement se dérobe par la porte du fond au début du film.

Les collégiens ont donc le film en mains et en paroles. Un film dramatique, s’il avait été plus obéissant aux lois de l’ordonnancement, aurait été monté en présentant le processus linéaire d’un atelier pédagogique. Les échanges, l’écriture, puis la prise en main des caméras par les enfants, etc. Le filmage n’est sans doute pas venu au début, mais peu importe le processus et l’ordre disparu ; seules comptent les opérations, les conduites communes et sous-communes.

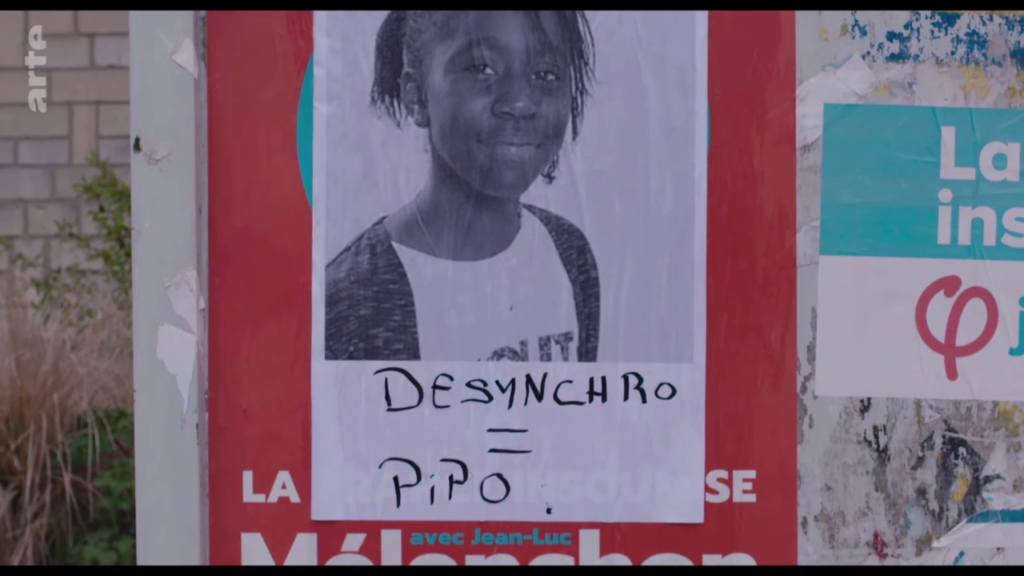

Les collégiennes et les collégiens sont aussi à plusieurs reprises filmés (par l’équipe du film) à la table de travail ou en réunion (en ronde). Un travail à la table, donc. Comme on travaillerait un chantier théâtral. D’ailleurs, le dessin, la musique, la danse interviennent aussi dans l’impureté du chantier filmique. Les plans filmés par Éric Baudelaire et son équipe diffèrent en termes de cadrage des images filmées par les collégiens. Plus soignée, leur définition n’est pourtant pas ce qui importe. Car la table est toujours là, sinon pour être renversée, au moins inversée. Lors des travaux à la table, il y a l’étape du journal, de l’écriture, la tentation délaissée d’un autre registre, celui des « hommes qui volent », des superhéros. Mais cette imagerie n’est pas prolongée. Si un film peut être « tout et n’importe quoi », il acceptera surtout le pluriel d’où surgissent les raisonnements fulgurants quand les questionnements sont lancés au sujet de sa propre fabrication : qu’est qu’un film ? est-ce un « vrai film » ou un documentaire ? que veut dire le mot « origine » ? quelle est la différence entre un bruit et un son ? Suit ensuite une « dispute » passionnante au sujet de la synchronisation. Le débat sur le son synchrone ou le son désynchronisé se conclut provisoirement, comme il se doit, par une sorte de happening politique.

Dans chaque bobine numérique, une hypothèse cinéma ; dans chaque parole, l’étonnement, la dérive propre à la pensée, déconcertant la concertation.

Un événement traverse un peu plus qu’en sourdine le film. Celui des attentats de novembre 2015, non loin du collège et du Stade de France. Le sujet refait surface par moments, dans les conversations. Par ailleurs est étrangement question d’un son « laissé à Saint-Denis ». Il est évoqué par les collégiens lors d’un de leurs débats, polyphoniques-démocratiques, alors qu’ils sont éloignés de leur collège. Un son n’est plus présent, aurait été oublié. Mon hypothèse de spectateur est que le son laissé, celui qui résonne malgré l’oubli, est peut-être celui d’une explosion. Les essais et jeux collectifs autour de la synchronisation du son, du bruit, travaillaient, assurément plus profondément que l’on pourrait d’abord le croire, en lien avec le trauma. Une définition du dramatique surgit et insiste.

—–

Un film dramatique a, sur un tout autre plan, fait remonter un souvenir personnel. Ce souvenir est une scène, réelle, au cours de laquelle je n’ai rien avoir trouvé de mieux à dire à des étudiants heureux de s’inscrire dans une première année d’études en cinéma qu’ils avaient à peu près autant de chance d’être réalisatrices et réalisateurs de films que de devenir cosmonautes. C’était il y a une quinzaine d’années, c’était très bête : non seulement parce que cette formule n’était pas sans convoquer un imaginaire faiblard (on retrouve d’une certaine manière « l’homme volant »), mais à l’économie boursouflée ; surtout c’était faux.

En fait, le plus affligeant est que je n’avais fait que répéter le « trait d’esprit » d’une éminente collègue, qui avait du métier… Quelque chose, donc, comme un détournement rassurant de toute fabrique filmique, au profit de l’assurance de l’écriture et du bon mot du spectateur expert de la pensée théorique du cinéma ; celle qui commente à l’envi les anthologies photocopiées en début d’année (des bribes sans risque et sans développement depuis Bazin, jusqu’à Deleuze pour faire l’intéressant en le paraphrasant tant bien que surtout mal). La pédagogie à qui on ne la fait pas, mais qui est désormais capable de dégoiser sur tout et surtout sur n’importe quel « objet » audiovisuel. Le langage comme exploitation « intellectuelle » du cinéma.

Si on veut bien croire que le cinéma sera quelque chose demain, essayons d’être du côté d’Un film dramatique.

Le cinéma à venir dépend certes des pratiques et habitudes de spectateurs, celles de tous les jours. L’écriture, la pensée du cinéma sont des pratiques. Mais que se passe-t-il quand un peu de pratique filmique, active, est attendue ? Non pas rêver la pratique, mais s’y mettre, pourquoi pas maladroitement à condition que cela soit « vraiment », sans scission entre le Spectacle et la pratique dans laquelle les individus, sans individualisme, peuvent s’impliquer.

Évidemment, tout le monde ne peut pas se mettre à réaliser le film de fiction à l’imagerie magistrale et aux prouesses narratives impressionnantes. Qu’un tel film existe (parfois pour dominer) est moins le problème que l’écart irrémédiable qu’il pose avec les gestes réels et l’économie d’une production que chacun pourrait enclencher.

Combattre cette séparation ne revient pas à faire l’apologie bille en tête de l’amateurisme ou à relancer un discours admiratif au sujet d’une domestication de l’appareillage de la réalisation filmique (petite caméra numérique, logiciel, voire applications, etc.), mais d’un travail filmique véridique, en commun et pourquoi pas collectif.

Peut-être que cela sera ça, dans plein d’endroits, en pensées et en fabriques – plus simplement – le cinéma. Quelque chose de quelques-uns, un peu pour tout le monde.

—–

Ps. Un constat, après coup. Un film dramatique n’est pas une série (documentaire), malgré les 4 ans de réalisation, par périodes. Mais un film, dès son titre. La continuité du processus, en chaîne, de la série, n’est sans doute pas celui des opérations en bobines.

Le dramatique n’est pas la dramatique.

Robert Bonamy