Ébranler le monde figuratif, cela revient

à mettre en question les garanties de l’existence.i

Qui découvre le cinéma de Frederick Wiseman ne peut qu’être frappé par la manière dont le cinéaste s’efface devant le réel qu’il filme et parvient à ce que Barthes nommait, dans Le degré zéro de l’écriture, une « écriture blancheii », à savoir un minimalisme stylistique qui ne laisse plus apparaître que le geste scripturaire de l’écrivain et qui est l’expression d’une conscience déchirée de la littérature, dans laquelle l’écriture ne fait plus corps avec l’idéologie. Cet effacement du cinéaste fait songer, certes avec des différences notables, aux principes de transparence narrative et de continuité que décrivent Bordwell, Staiger et Thompson dans The Classical Hollywood Cinemaiii. Ainsi Wiseman tâche-t-il, souvent, de raccorder les séquences de la manière la plus fluide possible, en procédant à des sutures invisibles sur un mot, un thème, une personne ou un mouvementiv.

Ainsi dans High School (1968), la scène où un professeur évoque le rôle de la mère dans l’économie de la famille juive moderne s’achève avec l’idée d’un retour au système matriarcal (« back to that matriarchal system »). La coupe nous introduit alors à un plan cadré épaules sur une professeure qui évoque, devant un parterre de jeunes filles, les conventions de la vie matrimoniale telles que la société les impose, avant d’aborder la fonction biologique et sociale des cycles menstruels [Figs. 1 et 2]. Dans Law and Order (1969), deux policiers interrogent un jeune garçon afro-américain (vraisemblablement innocent) au sujet du vol d’un sac à main au milieu d’un parc à la végétation dense. Puis ils s’éloignent tous les trois dans la profondeur de champ au milieu du sous-bois. Après la coupe, le plan américain sur la silhouette presque identique d’un policier en arme traversant la rue nous laisse un bref instant penser qu’il s’agit du même policier, alors que nous sommes passés à une situation et un espace sans rapport avec les précédents [Figs. 3 et 4]. Ces articulations invisibles servent aussi bien à fluidifier le réel (High School) qu’à égarer le spectateur dans son épaisseur (Law and Order) en laissant apparaître des discontinuités qui se signalent paradoxalement par la manière même dont le montage les dissimulev. Le montage de Wiseman serait dialectiquement transparent et visible : on repère, dans ses films, des moments où le montage devient proprement rythmique et perd sa transparence. Nous verrons plus loin que faire de ces moments rythmiques. Aussi Wiseman exploite-t-il, dans le montage, les puissances de la discontinuité ou la discontinuité en puissance, qui résiste à la continuité du récit ainsi qu’à la transparence des formes et du discours. Or, comme le montre Jean-Marie Gleizevi, freiner la fluidité des récits, et donc l’inoculation du discours, revêt toujours une vertu critique qui est aussi une vertu politique. La discontinuité en puissance est par conséquent une puissance politiquevii.

Par la manière même dont ses films exposent discours, modes de pensée et mécaniques des structures institutionnelles, Wiseman semble le type même du documentariste résistant, et ce bien qu’il s’en défende.

Certains documentaristes pensent que les documentaires sont faits pour éduquer, révéler, informer, réformer et provoquer le hangement dans un monde rétif ou rétrograde. On considère que les documentaires ont le même rapport à l’égard du changement social que la pénicilline vis-à-vis de la syphilis. On se cramponne obstinément à l’importance du cinéma documentaire en tant qu’instrument politique du changement, malgré l’absence totale de toute preuve tangibleviii.

Sa pratique du montage infirme pourtant largement cette déclaration, comme nous allons le voir à présent.

Le montage selon Walter Murch : le découpage rythmique de la pensée

Revenons pour le moment à l’idée d’un cinéma transparent. Un tel cinéma est-il nécessairement un outil de construction et de diffusion de l’idéologie ? Si les théories de Bordwell sur le cinéma hollywoodien vont dans ce sens, il est permis de penser que ce n’est pas le cas de toutes les cinématographies. Afin de théoriser les rapports entre montage transparent et montage rythmique, entre fluidité et discontinuité, et pour comprendre la manière dont on peut étudier un montage transparent dans un autre contexte que celui du cinéma narratif américain, je voudrais me référer à présent à la théorie du montage de Walter Murch, monteur image et son sur plusieurs films de Francis Ford Coppola. Murch a soustrait la conception du montage à l’emprise de la transparence et de la continuité pour proposer, à la place, une idée du découpage fondée sur la biologie et la mécanique de l’œil humain. Cette pensée, qu’il a exposée lors d’une conférence donnée en 1988 à Sydney, est aussi une théorie du découpage perceptuel de l’espace par l’œil et le cerveau. Il faut, écrit-il, que dans un film les coupes soient aussi naturelles qu’une paupière qui se ferme et s’ouvre, et qu’à la limite, chaque coupe coïncide avec le battement de l’œil du spectateur, offrant à son regard un continuum d’images, scandé par un rythme régulier et syncopé à la fois, et qui se signale autant qu’il se laisse oublier. Que l’on me permette de citer ici Walter Murch de façon étendue afin de restituer les nuances de sa proposition théorique.

On peut en revanche envisager la possibilité d’un phénomène identique au raccord, qui se produit dans notre réalité éveillée, et grâce auquel les images perçues se trouvent juxtaposées de façon plus rapprochée et discontinue qu’il n’y paraît. J’ai commencé à en avoir l’intuition lors de ma première expérience de montage – Conversation secrète (1974). En effet, je me suis rendu compte que Gene Hackman (Harry Caul dans le film) clignait des yeux très près du point de coupe que j’avais choisi. Cette observation me semblait intéressante, mais j’ignorais encore à quoi elle pourrait m’être utile. Puis, un matin, après avoir travaillé toute la nuit, je suis sorti prendre un petit déjeuner. En passant par hasard devant la fenêtre d’une salle de lecture de science chrétienne, je suis tombé sur une interview de John Huston en première page du Monitor. En la parcourant, j’ai trouvé une remarque de Huston qui faisait écho à mon questionnement sur le clignement d’yeux : « Pour moi, le film parfait doit donner l’impression d’être projeté depuis l’arrière de vos rétines, de façon à vous procurer le sentiment de voir ce que vous désirez voir. Le cinéma est identique à la pensée. De tous les arts, c’est celui dont le processus se rapproche le plus de celui de la pensée. Regardez cette lampe au centre de la pièce. Maintenant, regardez-moi à nouveau. Regardez à nouveau la lampe. Maintenant, regardez-moi encore. Avez-vous vu ce que vous avez fait ? Vous avez cligné des yeux. Les clignements d’yeux sont des raccords. Après un premier aller et retour de votre regard, vous savez qu’il est inutile de faire un panoramique continu de moi à la lampe car vous savez ce qu’il y a entre ces deux points. Votre esprit coupe la scène. D’abord vous regardez la lampe. Puis, cut, vous me regardez. » Huston met ici en évidence un mécanisme physiologique – le clignement d’yeux – qui rompt l’apparente continuité visuelle de nos perceptions. Ma tête pivote peut-être progressivement d’un point de la pièce à un autre, mais je découpe en réalité le flot d’images visuelles en plusieurs séquences significatives pour mieux juxtaposer et comparer ces séquences – « lampe » et « visage » dans l’exemple de Hustonix.

La théorie de Walter Murch n’est pas exactement une théorie de la mimesis, et pas davantage une théorie de la représentation du réel au cinéma. Elle est plutôt une théorie de l’expérience cinématographique définie par sa confusion avec l’expérience du réel, confusion qui pourrait fonder une définition problématique, bien qu’apparemment évidente, du cinéma documentaire, tant la doxa tient ce dernier pour un genre où le réel serait exposé sans médiation. Grâce au montage tel que le conçoit Walter Murch, l’expérience du film devrait ainsi être semblable à celle de la réalité, cette proximité des expériences garantissant pour le spectateur ce que les anglophones nomment verisimilitude. Ce mot doit ici être entendu en son plein sens : non seulement la vraisemblance mais lasimilitude même (celle des expériences), ou aussi bien la semblance même, puisque la théorie de Walter Murch tend à confondre le film et le réel, l’écran de cinéma et la rétine du spectateur, le cône lumineux jailli du projecteur et l’espace perceptifx.

La proposition de Walter Murch dessine donc un horizon très précis : la tension vers une identité de l’image filmique et du réel. Plus qu’une série de pistes pour une nouvelle pratique du découpage, son hypothèse est un fantasme de montage, une fiction théorique qui nous permet de repenser les rapports du film avec le réel et la manière dont le découpage s’empare de ces rapports. Le montage doit adhérer au mouvement de l’œil, nous dit Murch. Ce faisant, il cesse d’être raccord et suture pour devenir un battement diaphragmatique, une continuité rythmée par des brisures de continuité, où la rupture est l’autre nom de l’articulation. Or cette dialectique du montage correspond peu ou prou à celle que nous avons observée dans les premiers films de Wiseman. Murch souligne le rôle de la syncope et ne la subordonne pas à la transparence et à la continuité ; il ne la réduit pas à un accident et la laisse exister pour elle-même ; la rupture n’est donc plus un phénomène marginal ou un impensé mais acquière une vertu positive ou plus exactement productive.

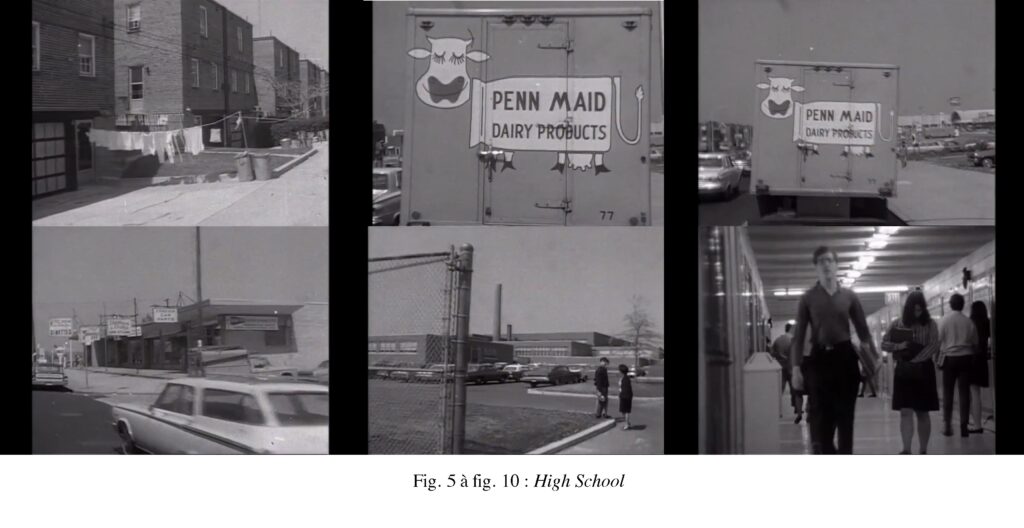

L’ouverture de High School répond à cette idée d’un montage rythmique, articulé par la bande-son. La première bobine du film nous introduit à l’image par la musique puis les langages. Au rythme de (Sittin’ on) The Docks of the Bay d’Otis Redding, un travelling fait défiler à l’écran les immeubles d’habitation d’une rue de Philadelphie [Fig. 5]. Une première coupe raccorde en gros plan sur l’arrière du camion de livraison d’une fromagerie [Fig. 6] puis un zoom arrière dévoile le paysage alentour [Fig. 7]. Deuxième coupe : un autre travelling, dans un axe à 45 ° par rapport au premier, fait défiler les devantures des commerces [Fig. 8]. Nous approchons peu à peu des zones d’activités de la ville. En deux coupes et deux travellings, nous voici à l’extérieur de la Northeast High School [Fig. 9]. Le tempo lent du mouvement d’appareil épouse celui de la chanson tandis que les coupes tombent sur les changements de mesure. La musique articule ici le montage. Nouvelle coupe : la caméra montre alors un couloir bruyant tandis que la chanson d’Otis Redding disparaît en fondu [Fig. 10]. À travers les rues de Philadelphie et grâce à la musique, le montage nous conduit au cœur de la parole humaine dont il va bientôt épouser et enregistrer les rythmes.

Montage et disjonctions linguistiques

Un montage qui exploiterait pleinement son potentiel de discontinuité et de syncope désarticulerait aussi les récits et les représentations pour donner lieu à une forme singulière, à la rythmique propre. Murch fonde cette rythmique du montage sur une conception mentale et même linguistique de l’image cinématographique :

Mes premières expériences de montage m’ont convaincu qu’il existe une connexion entre les clignements d’yeux d’une personne et le mouvement de sa pensée. Cligner de l’œil équivaut à un signe de ponctuation mental – virgule, point, point-virgule, etc. – séparant nos pensées et, par là même, les articulant plus nettement. Je dois l’équation « clignement d’œil = coupe » au réalisateur John Huston, qui a évoqué cette hypothèse dans une interview avec Louise Sweeney au début des années 1970. […] Ce constat m’amène à penser que les séquences de montage d’un film, pour être les plus efficaces possible, doivent refléter ou tenir compte des séquences de pensée des personnages du film, puisqu’elles finissent toujours par coïncider avec les pensées des spectateurs. En réalité, quand il assemble une série de plans, le monteur « cligne des yeux » pour le public, et les coupes auxquelles il procède sembleront naturelles et élégantes chaque fois qu’elles se produiront au moment où deux personnes en train de discuter cligneraient des yeuxxi.

Murch va plus loin, lorsqu’il affirme que les acteurs clignent des yeux en prononçant certaines lettres plutôt que d’autres :

Le clignement d’œil survient de préférence quand l’acteur prononce une consonne sourde – je crois qu’on dit “non voisée”. Un s, un f, un th, mais pas un d(eu) car d intègre une composante vocalisée. Quand quelqu’un parle, le clignement d’œil a tendance à apparaître sur les s et les th, ce genre de sonsxii.

S’il veut accorder le découpage à la pensée du spectateur, le monteur doit donc introduire ses coupes sur les consonnes sourdes de préférence. Cette règle ne se justifie pas seulement sur le plan cognitif ; elle est aussi fondée sur un principe rythmique :

Sur le plan pratique, cela signifie qu’il vaut mieux faire une coupe sur des fricatives car ce qui fait cligner de l’œil l’acteur qui parle fait aussi « cligner » les spectateurs – les spectateurs sont plus réceptifs à un changement de centre de perspective à ce moment-là. La coupe tombe mieux. Elle « sonne » mieux d’un point de vue rythmique, dans la cadence du dialoguexiii.

Peut-on vérifier ce que décrit Murch dans le cinéma de Wiseman ? Autrement dit : Wiseman coupe-t-il sur certaines unités linguistiques plutôt que d’autres ? Une brève enquête empirique semble montrer que non. Tout au plus constate-t-on que certains des individus qu’il filme clignent beaucoup des yeux lorsqu’ils semblent réfléchir. Ainsi, dans High School, du professeur de philosophie filmé en gros plan lorsqu’il expose aux élèves le rôle des livres et des idées dans leur vie [Fig. 11]. Wiseman coupe en effet le gros plan sur l’enseignant après qu’il a cligné des yeux. Juste après, les plans en longue focale sur la professeure d’espagnol enregistrent les variations de rythme de ses paupières pendant qu’elle parle de Jean-Paul Sartre à ses élèves [Fig. 12]. On constate le même phénomène dans Law and Order lors de l’entretien du commissaire avec un aspirant policier, sur ses raisons d’entrer dans la police [Fig. 13]. Dans Juvenile Court (1973), l’inspecteur de police Bond expose ses droits à une jeune fille interrogée pour vol à l’étalage ; et pendant qu’il parle, nous observons l’adolescente cligner des yeux à plusieurs reprises [Fig. 14].

Le montage des premiers films de Wiseman, certes rythmique, ne relève pas de la conception de Murch, dans laquelle le réel se confond avec la pensée. Tout au plus relève-t-il très ponctuellement d’une idée bazinienne du découpage – le montage interdit, où l’on ne coupe que si l’on est certain de préserver la densité et l’ambiguïté du réelxiv. Tout à ma déception de ne pas avoir réussi à confirmer mon hypothèse initiale, à savoir que les articulations du montage épouseraient celles de la pensée ou de la parole des individus filmés, j’ai constaté un curieux phénomène plastique et rythmique, que je nommerais le battement pendulaire de l’image et qui consiste en un balancement de droite et de gauche de la caméra, comme si elle hésitait sur le choix de l’objet à filmer, comme si son mouvement dépendait étroitement des fluctuations du réel auquel elle se confronte. Dans Juvenile Court, deux experts – un homme et une femme – s’entretiennent avec un magistrat au sujet d’un père qui a frappé son fils de trois ans à l’aide d’une ceinture. Par de rapides panoramiques tremblés, la caméra portée à la main passe des experts au magistrat et inversement, épousant l’échange de la parole par un cadre serré [Figs. 15 à 17]. Elle s’attarde aussi sur la réaction du magistrat à l’écoute de ses interlocuteurs avant de revenir très vite cadrer en gros plan, à l’aide d’un zoom, l’homme qui explique pourquoi le prévenu n’est pas un danger pour son enfant, puis sur la femme. La caméra, qui ici tremble, zoome et dézoome, décadre et recadre, engendre des moments de flou, semble égarée devant le réel qui apparaît dès lors comme une énigme indéchiffrable [Figs. 19 à 25].

Ce battement introduit dans le film une rythmique singulière, que l’on perçoit davantage sur le temps long de la projection des films que dans de brefs extraits. On peut toutefois l’observer dans la scène de vente du bétail aux enchères dans Meat (1976) ou dans les travellings en voiture et à contre-jour à la fin de Law and Order. Battement et rythme sont la condition d’une autre expérience du réel, où le film ne le restitue pas mais le scande, et au cours de laquelle le spectateur s’en trouve comme décollé par le montage rythmique qui le plonge dans une temporalité différente. Le découpage fait alors « apparaître une dissidence avec le réelxv », un écart entre le rythme et l’objet de l’image. Pour faire un parallèle peut-être surprenant et un grand détour par l’histoire de l’art, il me semble que la syncope et la scansion chez Wiseman sont au temps ce que la figure est à la représentation dans les écrits de Georges Didi-Huberman : un objet plastique qui hésite « entre deux, voire plusieurs statuts iconiquesxvi » et une manière d’« inquiéter le voir » et la perception du temps, et de changer la vision en « une opération refendue, inquiétée, agitée, ouvertexvii », en un mot : instable. De même que le spectateur se trouve plongé dans le temps de l’Annonciation et le lieu du mystère par l’onction de la couleur et les figures de Fra Angelicoxviii, il est immergé, par le montage wisemanien, dans un temps rythmique qui n’est pas le temps fluide et effrangé du réel.

Figure et scansion abstraite

Pourquoi ces moments rythmiques sont-ils si importants ? Leur fonction est liée à la dimension linguistique du montage selon Murch.

Nous assimilons une idée […] puis nous clignons des yeux pour séparer et ponctuer cette idée avant d’en énoncer une nouvelle. […] Il nous est nécessaire de donner un aspect discontinu à la réalité visuelle, sans quoi la réalité perçue ressemblerait à un flux constant et incompréhensible de lettres sans séparations de mots ni ponctuationxix.

Un visible sans discontinuité correspondrait en effet à ce que voit l’œil innocent imaginé par Stan Brakhage au début de Métaphore et vision, « un œil qui ne sait rien des lois de la perspective inventées par l’homme, un œil qui ignore la recomposition logique, un œil qui ne correspond à rien de bien défini, mais qui doit découvrir chaque objet rencontré à travers une aventure perceptivexx ». Cet œil innocent n’ordonne rien, ne hiérarchise rien, ne segmente rien de la continuité du réel : le monde est pour lui un texte infini et indéchiffrable, une image opaque. Murch nous dit ici que le discontinu se loge au cœur du continu, comme une puissance, en réserve, et il nous invite à l’en faire sortir afin de restituer son illisibilité au réel.

L’antraduction

Dès lors, nous comprenons mieux la teneur du travail rythmique lorsqu’il consiste à désarticuler le film et fabriquer des figures en écart face aux représentations. Si la production du lisible consiste à traduire la continuité infinie du réel en brèves séquences déchiffrables, à convertir le continu désarticulé en discontinu articulé, alors le travail du rythme par le découpage peut être conçu comme un processus de traduction inversée, d’une langue familière (correspondant au réel toujours déjà déchiffré) vers une langue étrangère et dont la finalité est de décoller le spectateur de sa perception ordinaire du réel. Si l’on me permet de risquer un néologisme, je propose de parler de « rétroduction » ou d’« antraduction », le préfixe ant- désignant à la fois un retour en arrière et un mouvement d’opposition. Agissant à rebours du travail d’ordonnancement de la perception, l’antraduction convertit le continu articulé en discontinu désarticulé sous l’effet du rythme. Autrement dit, ce dernier transcrit ou traduit les représentations et les langages normés dans des langues et des représentations indéchiffrables ou moins déchiffrables, des langues qui résistent au déchiffrement, qui suspendent celui-ci en une syncope du lisible et qui font entrer le lecteur-spectateur dans un processus d’« étrangisation », un concept que formule Victor Chklovski dans L’art comme procédé :

Le but de l’art est de délivrer une sensation de l’objet, comme vision et non comme identification de quelque chose de déjà connu ; le procédé de l’art est le procédé « d’étrangisation » des objets, un procédé qui consiste à compliquer la forme, qui accroît la difficulté et la durée de la perception, car en art, le processus perceptif est une fin en soi et doit être prolongé ; l’art est un moyen de revivre la réalisation de l’objet, ce qui a été réalisé n’importe pas en artxxi.

Le but de l’art est ainsi « d’extraire l’objet de l’automatisme de la perceptionxxii ». Or le montage, lorsqu’il désarticule la langue ou les images, est bien ce procédé qui « [complique] la forme, qui accroît la difficulté et la durée de la perception, [qui fait] revivre la réalisation de l’objet », c’est-à-dire qui creuse un hiatus entre la perception ordinaire et celle fournie par le texte ou le film. À perception différente, pensée dissidente : cette dissolution des automatismes sensoriels force le lecteur à abandonner son cadre idéologique de référence et lui permet de ne plus y être assigné.

Je voudrais montrer à présent comment le travail rythmique de la discontinuité opère dans les films de Wiseman. La scène de la vente aux enchères des génisses dans Meat (1976) enchaîne d’abord une série de brefs portraits (en pied, cadrés épaules ou en gros plans) des éleveurs pendant l’annonce de la vente. La caméra est instable une fois encore [Figs. 26 à 30]. Très vite, le commissaire-priseur lance les enchères ; sa voix se change en une entêtante mélopée qui scande les prix et les annonces des acheteurs en un synchronisme parfait avec le découpage [Figs. 31 à 35]. Sur la bande-image, le plan du commissaire-priseur alterne en basse continue avec les plans des acheteurs sur un tempo qui va croissant. Chacun des plans raccorde sur le même geste d’une main qui se lève pour enchérir ou du commissaire qui pointe l’enchérisseur, sorte de virgule graphique qui ponctue implacablement leur enchaînement [Figs. 36 et 37].

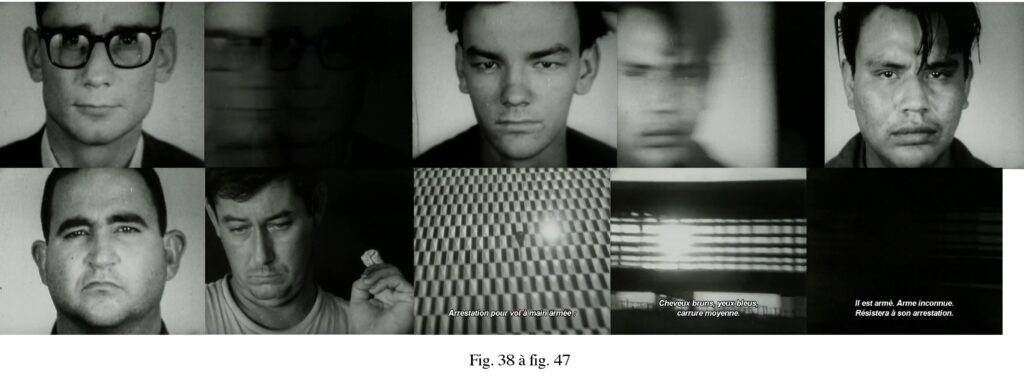

Law and Order s’ouvre sur une série de photos de prévenus, enchaînées par des volets à la manière de diapositives. Ce dispositif se clôt sur le portrait d’un prévenu interrogé : ce qui se donne d’abord comme une photo supplémentaire est en réalité un plan de cinéma [Figs. 38 à 44]. Cet effet de trompe-l’œil, comme le raccord sur la silhouette du policier dans Law and Order dont j’ai parlé au début de ce texte, nous aura là encore égaré dans l’épaisseur du réel et son redoublement en signes. À la fin du film, la caméra embarquée dans une voiture de police filme le paysage urbain, tandis que la radio assigne en off sa mission à l’agent de police : appréhender un certain James Egan pour vol à main armée. Un premier travelling fait défiler une façade qui forme un motif quadrillé en noir et blanc à l’écran, et que fait clignoter le reflet du soleil [Fig. 45]. Un second travelling plus rapide, pris depuis le pont de Brooklyn, filme le soleil en contrejour à travers la structure du pont ; le cadre tremble et les obstacles visuels qui s’interposent devant la caméra font clignoter l’image [Figs. 46 et 47].

Par leur formalisme prononcé, en proposant une perception rythmique du réel qui fait écart par rapport à notre perception ordinaire, ces deux scènes nous décollent insensiblement de notre cadre idéologique de référence, à la manière du mécanisme d’étrangisation théorisé par Chklovski. Dans ces deux extraits, le montage des plans est un travail de mise en rythme qui peut se comprendre comme une traduction inversée du processus de mise en lisibilité du réel que décrivait Walter Murch : un travail d’antraduction et de retour – par le rythme – à un stade antérieur à l’organisation de la perception par nos schémas cognitifs. Murch a justifié implicitement que le montage cinématographique puisse servir de modèle à la fois au travail du rythme et à la traduction, et réciproquement. Il décrit le découpage en termes prosodiques et rythmiques :

Dans un film, le moment de la coupe entraîne la juxtaposition d’une image avec la suivante, autrement dit l’équivalent de la rime. […] La coupe doit survenir au moment où la pulsion de passer au plan suivant est la plus forte, de sorte que le spectateur s’y trouve projetéxxiii.

Quels sont les outils formels de l’antraduction ? Les extraits que nous venons de voir font tous usage de la syncope tandis que la durée extrêmement brève de certains plans, l’usage de procédés de clignotement et de forts contrastes dans les échelles de plan permettent au spectateur d’adopter un regard intermittent. La syncope des images se substitue au battement régulier de la paupière et impose à l’œil un rythme différent du rythme biologique, de manière à le faire entrer dans une autre expérience de pensée.

Ici réside l’enjeu politique de la syncope et de l’antraduction, et plus largement celui de l’illisibilité et de l’indéchiffrable. Pour Jean-Marie Gleize, la poésie a fonction d’« opacité critiquexxiv ». Art de brutaliser les paroles – le découpage est une violence, rappelle Szendyxxv – elle est « une tentative pour restituer une espèce de temps-espace à la fois très présent et très inconnu, très évident et très illisible, indéchiffrable ». C’est un tel temps-espace que nous fait explorer le montage de Wiseman, grâce auquel nous accomplissons une « traversée de l’opaquexxvi ». Parce qu’ils refusent de nous livrer une représentation immédiatement lisible du réel, les films que j’ai évoqués ne nous donnent pas à voir l’ordre du monde comme inchangeable, immuable et naturel, ce que ferait au contraire une représentation non problématisée. Dans les premiers films de Wiseman, le réel ne va pas de soi ; la forme des films l’interroge et nous pousse à l’interroger ; le spectateur doit le déchiffrer et le reconstruire en traversant des formes peu lisibles. En vertu de la continuité entre perception et pensée qu’ont posée Chklovski puis Rancièrexxvii à sa suite, ce processus de déchiffrement, de reconstruction et de confrontation à l’illisible contribue à nous décoller des représentations du réel et des idéologies auxquelles le corps social nous assigne et que nous négligeons d’interroger.

D’une traduction l’autre : puissances figurantes et défigurantes du montage

Le décollage d’avec le réel, c’est-à-dire l’insistance indéfinie d’un autre rythme face à celui de l’expérience ordinaire, déstabilise les théories du montage fondées sur l’articulation et sur l’idée que l’expérience du film serait d’abord affaire de continuité, et celle du documentaire d’abord affaire de représentation. À partir des écrits de Walter Murch, je propose de considérer le montage filmique comme un processus de traduction qui fait passer le réel et ses représentations de l’indéchiffrable au lisible et inversement. La représentation est une figure que la scansion du montage change tantôt en forme, tantôt en informe. Les textes théoriques que j’ai confrontés aux films de Wiseman rendent compte de leurs opérations rythmiques ainsi que de leurs vertus politiques. Par la syncope et l’antraduction, le cinéma de Wiseman résiste aux récits qui expliquent le monde à bon compte et nous assignent à leurs idéologies.

Mathias Kusnierz

i Carl Einstein, « Notes sur le cubisme », Documents, vol. 1, no 3, 1929, p. 147.

ii Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture, Paris, Seuil, coll. « Pierres vives », 1953, p. 86-88 et p. 108.

iii David Bordwell, Janet Staigeret Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960, New York, Columbia University Press, 1985, p. 70-85, p. 174-193 et p. 341-352.

iv Il faut bien sûr nuancer cette affirmation : le spectateur familier des films de Wiseman reconnaît dans cet effacement la signature du cinéaste et ses films contreviennent souvent, quoique de manière ponctuelle, à cette tendance. Dans In Jackson Heights, lors de la réunion sur la IDNYC à la fin du film, on perçoit l’intervention de Wiseman comme monteur lorsqu’il enchaîne une série de portraits individualisés en longue focale après un long plan taille sur l’orateur et qu’un second orateur, en hors champ, exhorte les immigrés hispaniques à être fiers de ce qu’ils apportent aux États-Unis.

v Ce constat vaut pour les premiers films de Wiseman du moins car dans ses œuvres plus tardives, comme High School II (1994), puis National Gallery (2014), In Jackson Heights (2015), Ex Libris: The New York Public Library (2017) et Monrovia, Indiana (2018), le cinéaste tend à étirer à l’extrême certaines prises de vues et à signaler de moins en moins son intervention (notamment par le montage) sur le matériau filmé, afin d’éviter tout jugement sur ce qu’il montre. Cela dit, un montage absolument transparent reste impossible et cette tendance n’empêche pas Wiseman de proposer aussi un découpage rapide lors de certains moments cruciaux de ses films.

vi Jean-Marie Gleize, « Opacité critique », in Jean-Christophe Bailly, Jean-Marie Gleizeet alii, « Toi aussi, tu as des armes ». Poésie & politique, Paris, La Fabrique, 2011, p. 27-44.

vii Jean-François Lyotard, « L’acinéma », in Des dispositifs pulsionnels, Paris, Galilée, coll. « Débats », 1994, p. 59-60.

viii Frederick Wiseman, « Le montage, une conversation à quatre voix », Imagesdocumentaires, no 17, 1994, p. 20.

ix Walter Murch, En un clin d’œil. Passé, présent et futur du montage, traduit de l’anglais par Mathieu Le Roux et Marie-Mathilde Burdeau, Paris, Capricci, 2011, p. 75-76.

x Slavoj Žižek, Bienvenue dans le désert du réel, traduit de l’anglais par François Théron, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 2007, p. 29-35.

xi Michael Ondaatje, Conversations avec Walter Murch. L’art du montage cinématographique, traduit de l’anglais par Pierre Brévignon, Paris, Ramsay, coll. « Cinéma », 2009, p. 159.

xii Ibid., p. 159-160.

xiii Ibid., p. 160.

xiv André Bazin, « Montage interdit », in Qu’est-ce que le cinéma ? Paris, Éditions du Cerf, coll. « 7e art », 2007, p. 48-61.

xv Jean-Michel Durafour, Jean-François Lyotard : questions au cinéma. Ce que le cinéma se figure, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Intervention philosophique », 2009, p. 86-87.

xvi Georges Didi-Huberman, Fra Angelico. Dissemblance et figuration, Paris, Flammarion, coll. « Idées et recherches », 1990, p. 29.

xvii Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris, Minuit, coll. « Critique », 1992, p. 51.

xviii Georges Didi-Huberman, Fra Angelico, op. cit., p. 108-111, p. 128-136, p. 160-171 et p. 184-187.

xix Walter Murch, En un clin d’œil, op. cit., p. 79.

xx Stan Brakhage, Métaphore et vision, traduit de l’anglais par Pierre Camus, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 1998, p. 19.

xxi Victor Chklovski, L’art comme procédé, traduit du russe par Régis Gayraud, Paris, Allia, 2008, p. 23.

xxii Ibid., p. 24.

xxiii Michael Ondaatje, Conversations avec Walter Murch, op. cit., p. 287-289.

xxiv Jean-Marie Gleize, « Opacité critique », art. cit., p. 27-44.

xxv Peter Szendy, À coups de points. La ponctuation comme expérience, Paris, Minuit, coll. « Paradoxe », 2013, p. 10 et 140-141.

xxvi Jean-Marie Gleize, « Opacité critique », art. cit., p. 30 et 37.

xxvii Jacques Rancière, Le partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La Fabrique, 2000, p. 24-25.