À l’apogée des performances technologiques, il reste l’impression irrésistible que quelque chose nous échappe – non pas parce que nous l’aurions perdu (le réel ?), mais parce que nous ne sommes plus en en position de le voir : à savoir que ce n’est plus nous qui l’emportons sur le monde, mais le monde qui l’emporte sur nous. Ce n’est plus nous qui pensons l’objet, c’est l’objet qui nous pense.

(Baudrillard 105)

1. La notion de métafiction au cinéma : un problème d’interprétation ?

Quand on parle de métafiction, on soulève une question cruciale dans le champ théorique des études cinématographiques qui peut sembler faussement résolue. Nous pensons en particulier au débat historique qui tournait autour de la question de savoir jusqu’où devait – ou pouvait – aller l’influence de la linguistique dans l’analyse des mécanismes de création de sens de l’image en mouvement. Ce débat historique a marqué pendant des décennies toute la réflexion qui gravitait autour du cinéma et qui reflétait aussi pleinement de par ses connexions avec le structuralisme, l’esprit de toute une période.

Il est possible d’affirmer que les analogies entre la linguistique et le cinéma sont le résultat d’une interprétation erronée. Certes, la création de sens à travers l’image en mouvement est un sujet de sémiologie et, par conséquent, les théories de Ferdinand de Saussure ont été placées au centre des débats des études cinématographiques. Pourtant, Saussure affirmait que la sémiologie comprenait la linguistique, et non le contraire. Malgré cela, très tôt, au sein des études cinématographiques, on a associé la sémiologie à une branche de la linguistique, ce qui a généré une suite de difficultés au moment de séparer l’approche sémiologique de l’analyse des structures de la langue. Et cela même si le phénomène à analyser – le cinéma – faisait pleinement partie des formes non-linguistiques.

Un des effets de cette approche se manifeste dans la création et dans la recherche constante d’analogies entre les formes propres de la littérature et du cinéma. Il ne s’agit certainement pas de deux médias isolés mais de médias se plaçant en interaction constante et en lien avec le développement continu des formes transmédiales, elles-mêmes en convergence continue. En d’autres termes, ces formes se trouvent constamment au sein d’un procès de remédiation (Bolter et Grusin), qui n’est rien d’autre qu’une force d’appropriation et d’échange de mécanismes de création de sens appartenant à chaque médium. Toutefois, lorsque nous parlons de métafiction au cinéma, nous ne pouvons échapper à la vieille querelle sur le statut du langage cinématographique, et nous ne pouvons éviter de rappeler le débat historique qui tournait autour de la question de savoir si la narration cinématographique se construit sur des mécanismes propres à la langue et si elle trouve une équivalence parfaite avec les formes narratives documentées par d’autres médias. En effet, au cinéma la métafiction est comprise à travers des analogies littéraires. Elle est généralement vue comme un phénomène hérité de la littérature. En conséquence, un vaste et hétérogène éventail de phénomènes et de constructions narratives trouve, sous le concept de la métafiction, une identification générale, au risque, comme nous le verrons, de connoter avec le même terme, une série de phénomènes différents. En effet, une narration cinématographique conçue sur l’apparition d’un film dans le film, présentant une structure enchâssée ou en abyme, est généralement comprise comme un exemple de métafiction au cinéma. Pour ne donner que quelques exemples classiques, Huit et demi – 8 ½ (1963) de Federico Fellini est considéré comme une œuvre de métafiction puisque dans ce film, on rencontre l’acteur dans son récit, le réalisateur dans son film ; on y voit André Gide se regardant dans son miroir (voir à ce sujet Tulio Kezich). En suivant une logique similaire, certaines structures métafilmiques sont généralement considérées comme des exemples de métafiction. La Nuit américaine (1973) de François Truffaut en est un exemple typique. En outre, on identifie des formes métafictionnelles dans certaines formes de réflexivité, et dans certains régimes de citation. Nous pensons en particulier à The Player (1991) de Robert Altman qui est généralement considéré comme un récit métafictionnel, par exemple par Fahle. Le système de citation que l’on retrouve ici permet également d’affirmer qu’à partir d’un certain moment, le cinéma commence à ne plus se construire exclusivement sur la réalité de l’image, mais finit par imprégner cette réalité avec les images. Comme l’a remarqué Oliver Fahle : « Le film n’est plus simplement une « image de la réalité », mais la « réalité de l’image » imprègne la réalité elle-même » (16, je traduis).[1]

Des phénomènes de métafiction pourraient aussi être repérés dans des cas similaires, où l’on retrouve des structures capables de refléter une autre structure, soit qu’il s’agisse d’une citation ironique du topos (identifiée entre autres par Umberto Eco, 1985), comme dans le cas de « l’escalier d’Odessa » de Bananas (1971) de Woody Allen, soit qu’il s’agisse d’un hommage au même escalier d’Eisenstein dans Les Incorruptibles (1987) de Brian De Palma.

La métafiction dans le domaine de l’audiovisuel est aussi souvent identifiée dans quelques pratiques de found footage car ellespeuvent créer des narrations dans la narration. Dans cette logique, nous comprenons aussi comme expériences métafictionnelles des narrations capables d’externaliser leur structure narrative. Cette externalisation se formalise soit par une construction narrative qui se réorganise et s’étend à travers une réalité objective propre à la diégèse, soit par une réalité subjective de la conscience du protagoniste, qui n’est pas moins réelle (Cubitt). C’est-à-dire que nous pouvons placer dans la sphère de la métafiction également les structures narratives qui mettent à nu leur propre construction et qui transforment le protagoniste en une entité indépendante de la diégèse, un protagoniste qui semble parcourir l’espace de la diégèse. En d’autres termes, nous sommes face à une narration qui transforme le protagoniste en un spectateur de plus qui finit par découvrir avec le spectateur, l’espace diégétique de la narration (Fahle 15). Un jour sans fin (1993) de Harold Ramis ou Cours, Lola, Cours (1998) de Tom Tykwer rejoignent cette intention. Ce dernier exemple, met aussi en scène des formes récursives animées qui finissent par matérialiser graphiquement la structure en mise en abyme du film, autre construction narrative généralement reconnue comme faisant partie des nombreuses déclinaisons du phénomène de la métafiction. En effet, la mise en abyme semble coïncider avec l’image populaire du phénomène de la métafiction, puisqu’elle désigne des structures narratives emboîtées, des structures qui en contiennent d’autres, et, surtout, des structures qui établissent des relations entre elles, des relations qui peuvent être de simples réflexions ou même des réflexions capables de créer des systèmes auto-génératifs à l’infini (voir Dällembach et Fevry).

Ces exemples témoignent d’une grande variété des phénomènes narratifs de la métafiction. Cependant, lorsque l’on identifie des formes métafictionnelles au cinéma, on le fait principalement à travers la mise en lumière des analogies avec la littérature, mais cela limite, selon nous, les possibilités d’analyse du phénomène qui restent dans ce sens confinées dans l’espace de la métadiégèse. Cette approche circonscrirait les formes métafictionnelles au cinéma dans les relations entre un métarécit et un récit cadre.

2. Une question d’objectivité ?

Comme nous l’avons remarqué, lorsqu’on parle de métafiction au cinéma, nous ne pouvons pas faire abstraction de la question de l’influence de la linguistique dans la compréhension des narrations audiovisuelles. Cependant, au-delà des analogies claires avec des formes métafictionnelles pleinement identifiées au sein des études littéraires, les formes métafictionnelles au cinéma, par la nature même de ce médium, nous rappellent que la métafiction se caractérise aussi, et surtout, par le fait d’être une forme narrative qui établit des relations directes avec le monde « réel ». Comme l’a remarqué Patricia Waugh, dans le mot métafiction, le préfixe « méta » englobe les relations avec le monde de la fiction jusqu’à s’étendre au monde en dehors de la fiction :

Les termes ‘méta’ sont nécessaires pour explorer la relation entre le système linguistique arbitraire et le monde auquel il fait apparemment référence. Dans la fiction, ils sont nécessaires pour explorer la relation entre le monde de la fiction et le monde en dehors d’elle.[2] (3, je traduis)

En suivant cette hypothèse, la métafiction ferait donc référence à un phénomène de rupture, à un passage au-delà du monde de la fiction. Ce concept devient un instrument indispensable pour comprendre de façon plus claire les relations entre l’objet et sa représentation. Il serait possible d’affirmer que la métafiction au cinéma nous permet d’analyser la relation existant entre un monde enchâssant, représenté par la diégèse, et un monde enchâssé ; ceci ne se limiterait pas à dénoter la sphère de la métadiégèse mais, contrairement au processus de métalepse, s’étendrait également à la sphère du réel (voir Genette et Boillat). À travers la métafiction, comprise comme un phénomène élargi qui envahit l’univers du réel, il serait alors possible de comprendre la façon dont les modèles de représentation – dans le contexte médiatique actuel – ont commencé à établir des relations avec la réalité jusqu’au point de se confondre avec elle (Baudrillard).

Il est donc indispensable de concevoir la métafiction comme un vecteur bi-univoque qui met en relation les diverses dimensions de la fiction et de la réalité. Contrairement à ce qui se passe dans le cas de figure de la métafiction dérivant de la pratique littéraire, la métafiction cinématographique fait clairement ressortir que cette forme narrative est avant tout un instrument d’analyse des formes narratives qui vont au-delà de la fiction. En effet, si on écarte les analogies avec la linguistique, la métafiction au cinéma explicite que le film, par la nature même du médium, se construit sur une représentation « objective » du réel. En établissant une relation directe avec l’objet représenté, le procès photochimique exerce une véritable représentation. Comme l’a remarqué André Bazin dans son analyse de l’ontologie de l’image photographique, lorsque nous sommes en face d’une image photographique, nous sommes obligés de croire à l’existence réelle de l’objet représenté, « effectivement re-présenté, c’est-à-dire rendu présent dans le temps et dans l’espace. La photographie bénéficie d’un transfert de réalité de la chose sur sa reproduction. » (14)

Le médium photochimique – qui a désormais disparu pour laisser place au procédé de codification numérique – accomplissait une représentation de l’objet dans le sens étymologique du terme. Le processus photochimique « replace devant les yeux » du sujet l’objet, celui-ci désormais absent, loin dans le temps comme dans l’espace (voir Barthes à ce sujet). En outre, ce médium place le sujet devant un monde qui est perçu comme réel puisque, comme le démontrent des recherches récentes conjuguant les neurosciences et les images en mouvement, au niveau cognitif, le sujet vit le monde de la fiction à l’écran de la même manière qu’il expérimente le monde physique (Gallese et Guerra). Ensuite, ce monde qui est vécu comme un monde réel, et qui par la nature même du médium se construit sur une représentation du réel, dans l’épaisseur temporelle cinématographique, trouve l’articulation narrative dans l’espace de la fiction. L’image cinématographique est donc capable de construire, par sa relation avec le réel et par des mécanismes autres que ceux de la langue, une fiction. Et pourtant, comme l’écrivain de métafiction, l’image cinématographique nous montre bien que lorsque nous entrons dans la sphère de la narration, il est impossible de représenter le monde. Comme le remarque Waugh :

Comment est-il possible de décrire quoi que ce soit ? L’auteur de métafictions est profondément conscient de ce dilemme fondamental : s’il s’engage à « représenter » le monde, il se rend compte assez rapidement que le monde, en tant que tel, ne peut pas être « représenté ».[3] (4, je traduis)

Le dilemme soulevé par Waugh devient encore plus intéressant au moment où il s’inscrit dans le domaine du cinéma. En effet, l’image cinématographique établit une relation directe avec l’objet représenté. Par sa nature photochimique, l’image cinématographique est incapable de décrire. Elle peut seulement montrer, elle ne peut que présenter (Sontag). Mais le dilemme émerge lorsque l’image photochimique entre dans la sphère de la narration. C’est à ce moment même que l’image photochimique trouve son extension temporelle et au moyen du montage, véritable essence du cinéma, finit par entrer pleinement dans la sphère de la narration (selon la formule de Panofsky, le montage dynamise l’espace et spatialise le temps). L’image, qui auparavant n’était que l’ombre de l’objet représenté[4], devient capable de s’éloigner considérablement de la pure et objective présentation de l’objet[5]. À ce stade nous pouvons considérer que l’image commence à faire partie de tout un univers sémiotique et devient, à ce titre, un instrument de la narration, donc un instrument pour mentir. Comme l’a remarqué Umberto Eco (1975), « Si une chose ne peut pas être utilisé pour mentir, alors il ne peut pas être utilisé pour dire la vérité : en effet, elle ne peut pas être utilisé pour dire que ce soit » (17).[6]

3. La limite entre le paradigme et le syntagme

Voilà que nous nous trouvons face à l’une des questions fondamentales des études cinématographiques, la question que la sémiologie avait résumée sous la formule suivante : « le cinéma crée un rapport très fort d’analogie avec le référent ». D’ailleurs le film se construit, à la différence des autres médias, sur des fragments de la réalité qui sont déjà des vecteurs vers le monde du réel. Mais ces fragments, à travers des effets de montage, finissent par construire une fiction. Cependant, cette fiction, en conséquence de la nature même de l’image en mouvement, est perçue et vécue par le spectateur comme un espace réel. Ce phénomène correspond à la célèbre « impression de la réalité », ou aux im-segni théorisés par Pier Paolo Pasolini ; ces derniers seraient des signes linguistiques des images, plus précisément des signes capables d’englober le monde réel des images et des rêves, le monde de la mémoire, et le réel (Pasolini).

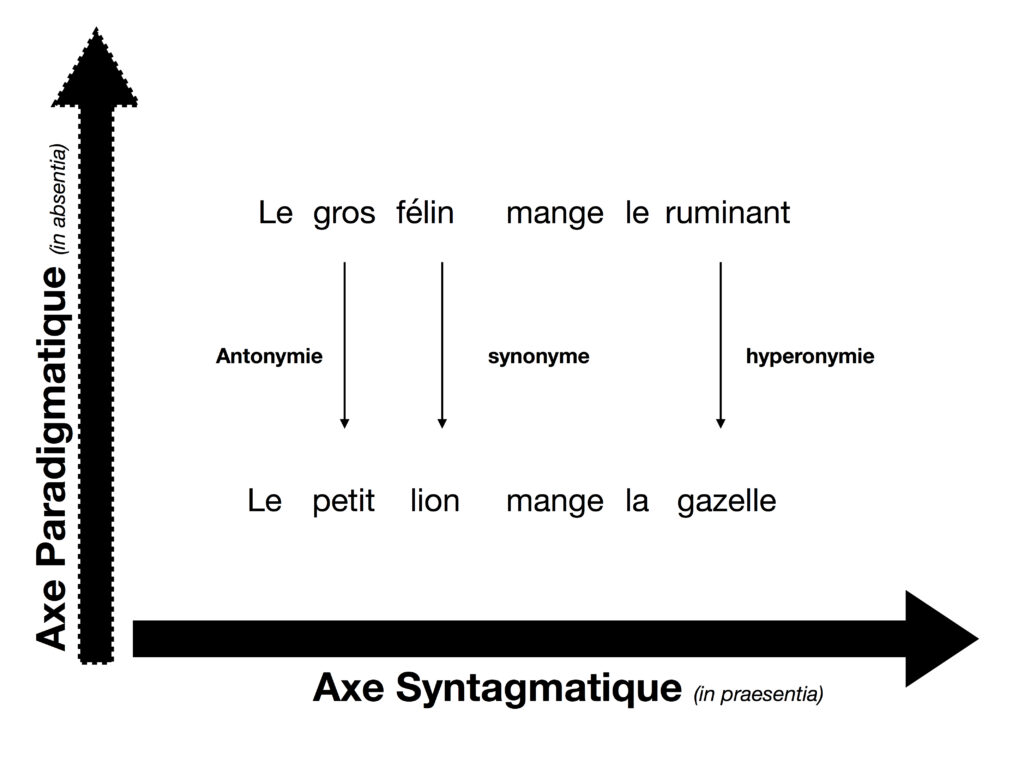

Malgré ces propositions théoriques, et même si l’existence d’une relation aussi étroite avec le réel imposait, à notre avis, une distance considérable entre le cinéma et les formes de la linguistique, les mécanismes de création de sens à travers l’image en mouvement ont été examinés par les biais des formes de la linguistique. En d’autres termes, la création de sens à travers l’image en mouvement a été pour un temps limitée à une relation faussement claire et stable entre un paradigme et un syntagme, comme démontré par le schéma suivant.

En analysant le graphique, nous rencontrons, sur l’axe syntagmatique les objets in presentia, et sur le paradigme les objets in absentia. La linéarité du syntagme, linéarité aussi imposée par le médium cinématographique, plus précisément par le film comme support, s’exprimerait dans le récit à travers un début, un milieu et une fin. En outre, la linéarité se construirait grâce à une série de règles et de conventions qui, par pure analogie avec la langue, ont commencé à être comprises comme un type de syntaxe ou une grammaire. Le but était clairement de systématiser la compréhension de la création de sens à travers l’image en mouvement, et pour ce faire, on finissait par standardiser la forme créative dans l’audiovisuel.[7]

Une fois que la narration cinématographique avait trouvé son essence dans une relation stable, entre un paradigme et un syntagme, il était aisé de comprendre les mécanismes « syntaxiques » qui auraient gouverné l’ordre de la séquence. Nous pourrions citer à ce propos Sergeï Eisenstein et ses idées sur ce qu’il appelait « le principe cinématographique et sa relation avec l’idéogramme ».La quête menée par Pasolini d’un esperanto cinématographique se placerait selon cette même logique, aussi bien que les premières analyses de Christian Metz, surtout dans les travaux qui précèdent Langage et cinéma (1971) où, à la question « cinéma langue ou langage ? », l’auteur semblerait pencher plutôt vers la première réponse. C’est ici même que l’on commence à identifier la présence d’une diégèse qui se construit à travers des syntagmes alternants et des syntagmes parallèles. D’une manière analogue, Pasolini proposait d’analyser la construction du syntagme au cinéma à travers des « modes d’orthographe », des « formes de substantivation », des procès de qualification d’hypothétiques « substantifs filmiques », des « modes de la syntaxe filmique », etc. L’approche de Pasolini, comme celle des autres auteurs mentionnés mettrait également en lumière une tendance qui accompagne souvent cette façon d’appréhender l’image en mouvement. En examinant ce type de travaux, on rencontre en effet souvent des tentatives de réduire, de recouvrir ou même d’ignorer le phénomène que nous avons mentionné plus haut par l’affirmation suivante : « le cinéma crée un rapport très fort d’analogie avec le référent ». Chez Pasolini, il est possible de détecter cette tendance dans la théorisation des im-segni, véritables signes linguistiques des images à travers lesquels, d’un côté on reconnait la relation directe de la fiction avec la réalité, et de l’autre on prétend assimiler un matériel non-linguistique à des structures grammaticales. En dépit de ces théorisations, « l’impression de la réalité », concept cher à Christian Metz, représente une limite insurmontable pour les im-segni, et Pasolini finit par accepter que la nature du cinéma est complètement différente[8].

La qualité des images en mouvement que l’on a identifiée à travers la notion de « l’impression de réalité » a représenté un obstacle insurmontable pour mener à bien une analyse structuraliste du cinéma et, donc, pour la définition – qui aurait sans doute représenté la pleine systématisation de l’acte narratif dans l’audiovisuel – d’une structure syntaxique ou grammaticale dans la construction de sens à travers l’image en mouvement. C’est, en effet, la nature même du médium cinématographique qui détermine son incompatibilité avec des formes et des mécanismes typiques de la langue, incompatibilité qui se fonde sur le type de relation que ce médium établit avec le réel et comme l’a remarqué Gilles Deleuze :

La référence au modèle linguistique finit toujours par montrer que le cinéma est autre chose, et que, si c’est un langage, c’est un langage analogique ou de modulation. On peut dès lors croire que la référence au modèle linguistique est un détour dont il est souhaitable de se passer. (76)

Une fois que les études cinématographiques se sont définitivement affranchies de l’influence linguistique, la relation forte et mystérieuse que ce médium établit avec la réalité a émergé de façon encore plus claire. Surtout, on a commencé à mettre en lumière le rôle que ce médium a joué dans la construction de l’expérience du réel dans le monde contemporain (voir Casetti) – expérience fortement influencée par les mécanismes de construction de sens propres à l’image en mouvement. Bien que le concept de métafiction se soit dans un premier temps concentré sur une analyse approfondie de l’univers fictionnel contemporain (voir Gass) aussi bien que sur la façon dont un médium spécifique se met en relation avec la variété des médias qui composent cet univers, dans un second temps, à travers l’analyse de la métafiction – concept qui, comme nous le savons, semble se circonscrire au milieu des études littéraires – on a commencé à identifier une extension des formes fictionnelles dans le monde réel. Comme l’a remarqué Waugh :

La déconstruction métafictionelle n’a pas seulement permis aux romanciers et à leurs lecteurs de mieux comprendre les structures fondamentales de la narration, mais a également offert des modèles extrêmement précis pour comprendre l’expérience contemporaine du monde comme une construction, comme un artifice, comme un réseau de systèmes sémiotiques interdépendants.[9] (9, je traduis)

Il serait difficile, sinon impossible, de nier qu’une construction du monde contemporain tel que celle décrite par Waugh soit principalement le produit du cinéma, médium qui a déterminé l’expérience de toute une génération. Comme Erwin Panofsky l’avait déjà noté :

Que cela nous plaise ou non, ce sont les films qui ont façonné, plus que toute autre force, les opinions, le goût, la langue, la mode, les comportements et même l’apparence physique d’un public comprenant plus de 60% de la population mondiale.[10] (234, je traduis)

Le phénomène qui a été décrit par Panofsky pourrait être examiné par le biais de la métafiction. En effet, l’analyse des formes métafictionelles au cinéma pourrait mettre en évidence les modalités selon lesquelles un partage constant est établi entre un mécanisme de construction de sens, qui est le propre de la fiction cinématographique, et la présence de ce même mécanisme dans la construction et la perception de la réalité. C’est à ce propos qu’il devient indispensable, d’une part, de libérer la compréhension de la narration audiovisuelle de toute référence au modèle linguistique et, de l’autre, en continuité avec les réflexions de Patricia Waugh, d’étendre le phénomène de la métafiction au-delà de la sphère de la métadiégèse.

4. Métafiction et médium audiovisuel

La métafiction au cinéma représente donc une libération du médium. Elle représente un point d’inflexion de la remédiation initié par Georges Méliès avec l’introduction des procédés théâtraux et littéraires dans la pratique cinématographique. Cette libération du médium qui a lieu au sein du domaine cinématographique peut être décrite en évoquant l’image d’un syntagme brisé, c’est-à-dire d’un syntagme qui perd toute linéarité, qui perd toute connotation linguistique et devient une construction spatiale capable d’englober la totalité et d’inclure la réalité (Duarte 2014). Pour exemplifier cette rupture, nous pouvons nous référer au légendaire film The Big Swallow (1901) de James Williamson, qui, en pleine phase expérimentale de l’école de Brighton, a mis en lumière la capacité du cinéma à inclure son propre procédé de création et à confondre la réalité avec la fiction.

La transformation du syntagme que nous venons de décrire présente des analogies avec le phénomène de l’apertura (« ouverture ») de l’œuvre théorisée par Umberto Eco. Pour Eco, le symptôme principal de l’ouverture de l’œuvre est la présence des faits « non-narratifs » dans le récit. Les monologues de Léopold Bloom dans Ulysse (1922), les temps « morts » de transmission de la télévision en direct, tout comme certains films de Michelangelo Antonioni qui construisent la narration sur des faits non-narratifs (et donc sur des temps morts) témoigneraient, pour Eco, d’une apertura de l’œuvre (Eco 1962, 185-209). Si nous revenons sur les axes du paradigme et du syntagme mentionnés auparavant (Fig. 1.), il serait possible d’avancer que la théorie de l’apertura d’Umberto Eco décrit une forme d’externalisation du paradigme et, par conséquent, décrit une rupture du syntagme puisque nous voyons apparaître en syntagme des éléments qui naturellement sont placés en paradigme[11]. Pensons par exemple aux narrations de la télévision en direct, qui se construisent parallèlement à l’événement représenté, à des films comme l’Eclisse (1962) de Michelangelo Antonioni, ou au « video compositing » et aux films qui construisent leurs narrations sur ce type d’organisation spatiale tels que The Pillow Book (1996) de Peter Greenaway, TimeCode (2000) de Mike Figgis ou même Tango (1981) de Zbigniew Rybczynski, films qui, d’une certaine façon, mettent en scène la rupture du syntagme.

Dans ce cadre, le paradigme peut être perçu comme un espace ouvert, et en conséquence, comme un espace potentiellement navigable. Et c’est précisément sur cette notion que plusieurs concepts fondamentaux pour le champ des études culturelles et des médias ont été élaborés. Nous nous référons, par exemple, à la transformation duviewer en viewser [12], néologisme anglais qui fait sortir le spectateur (viewer) de la passivité imposée par le médium cinématographique et qui témoigne clairement de la possibilité de parcourir le paradigme. À travers le concept de viewser, on a aussi commencé à écarter l’analyse de la narration audiovisuelle de la terminologie provenant de la linguistique. L’informatique a commencé à pénétrer le processus créatif audiovisuel et en même temps à imposer sa terminologie.

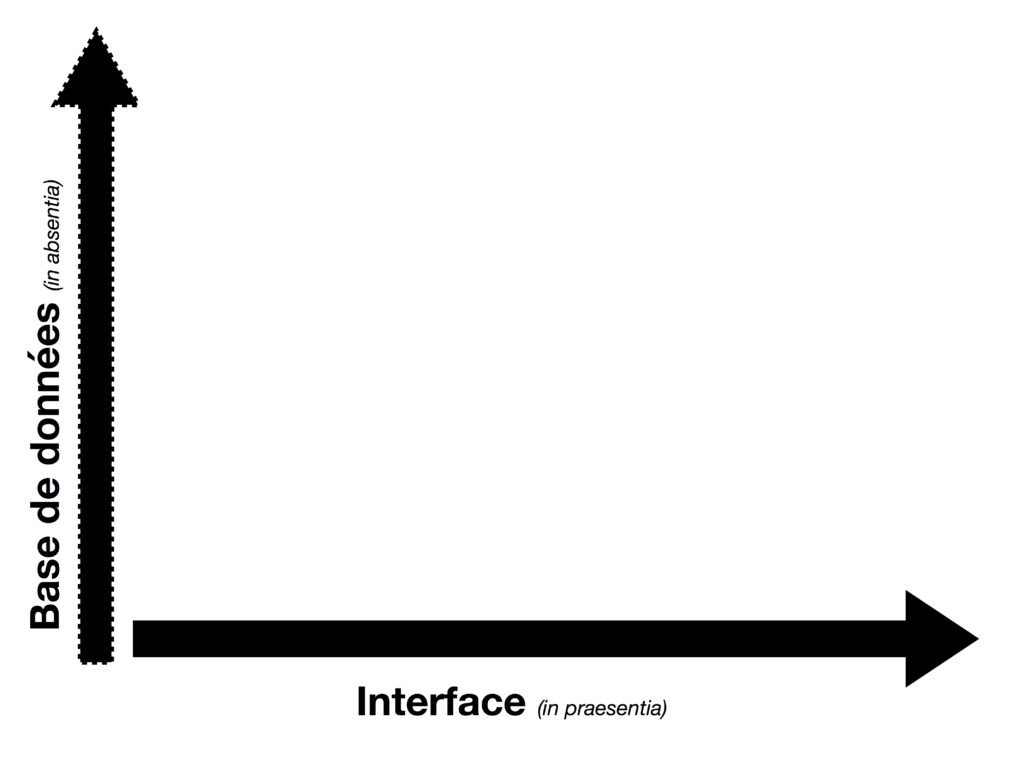

Par conséquent, l’axe paradigmatique a commencé progressivement à être compris comme une base de données et le syntagme, comme une interface.

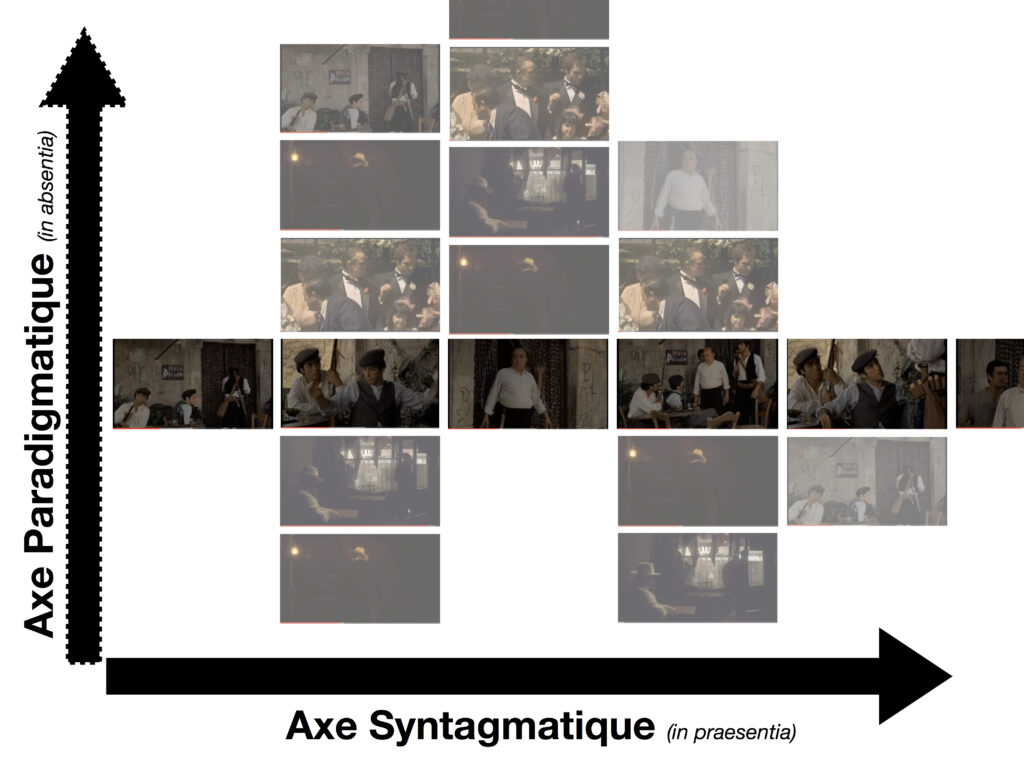

À partir de cette analyse, l’acte narratif dans l’audiovisuel est donc devenu une organisation spatiale qui, au moyen du design et de la programmation d’une interface, suggère au viewser un parcours à travers la base des données (voir Antonio Caronia). Il est important de remarquer que cette compréhension de l’acte narratif dans l’audiovisuel s’est consolidée de manière décisive grâce aux travaux de Lev Manovich, notamment son ouvrage The Language of New Media, paru en 2001. Et il est encore plus important de remarquer que ces concepts ont pris corps à travers l’étude que Manovich a consacrée à L’Homme à la caméra (1929) de Dziga Vertov, exemple remarquable de métafiction au cinéma. En effet, comme l’a déjà noté Manovich, le chef d’œuvre de Vertov se construit sur une immense base de données multidimensionnelle qui projette le paradigme sur le syntagme et qui permet de comprendre que Vertov navigue dans cet espace et nous invite à parcourir l’espace de la narration.

5. Le cinéma de Peter Watkins, un exemple de métafiction

L’œuvre de Peter Watkins incarne la rupture du syntagme que nous venons de décrire, et nous invite, comme l’avait fait Vertov, à comprendre la fiction au cinéma comme une organisation spatiale intimement liée à la réalité. Depuis ses premiers films, Watkins a entamé une action de rupture du syntagme. En effet, si nous parcourons les effets narratifs qui ont caractérisé son œuvre, nous nous apercevons qu’il commence sa carrière de réalisateur (ce qui l’a rendu célèbre) en brisant, sous l’influence du néoréalisme italien, le quatrième mur : l’acteur regarde le spectateur, l’acteur s’adresse au public (Duarte 2009). Cette pratique, héritée du théâtre, établit un lien direct entre la fiction et la réalité. Watkins a aussi gagné en popularité par son travail sur ce que l’on a commencé à appeler le docudrama, genre qu’il a développé à travers des formes narratives construites sur la rupture des structures classiques. Le principe repose sur l’inclusion constante, dans la fiction, de mécanismes de production de sens relevant du médium audiovisuel. En d’autres termes, ce genre, qui se caractérise par le fait de créer une juxtaposition entre la forme documentaire et la fiction, est devenu un terrain fertile pour mettre à nu les mécanismes à travers lesquels la fiction se construit dans l’audiovisuel, et en conséquence, est devenue en même temps un terrain privilégié pour comprendre la façon dont le sujet contemporain construit sa propre expérience du monde ; un monde qui, d’ailleurs, s’est d’une certaine façon fictionalisé. Et c’est probablement à partir de ce phénomène de fictionalisation que Watkins commence à s’intéresser à un fait qu’il dénonce également : l’objectivité supposée des journaux d’information télévisuels n’est qu’une apparence (Watkins).

Il nous semble que le projet de Watkins était de mettre en lumière le fait que même si le médium cinématographique se construit sur une représentation objective, par les effets du médium photochimique cette représentation entre pleinement dans la sphère de la narration et sert à mentir, parce qu’elle sert à dire quelque chose, pour reprendre l’affirmation d’Umberto Eco que nous avons mentionnée plus haut. C’est selon cette logique que nous pourrions lire le « newsreel effect», l’effet narratif que Watkins a développé en simulant la narration d’un journal télévisé et qui met en évidence que la perception d’information objective n’est produite que par un fait purement stylistique (Duarte 2016). Nous pouvons aussi analyser selon cette logique la façon dont quelques films de Watkins se construisent au moyen de fragments d’informations réelles provenant de plusieurs médias. Pensons à The Forgotten Faces (1960) et à The War Game (1965) par exemple, où Watkins construit la narration à travers l’utilisation de documents réels, l’inclusion dans la fiction d’émissions de radio et d’entretiens. Ces procédés dévoilent clairement que l’inclusion de ces fragments correspond à une démarche métafictionnelle puisqu’ils installent la diégèse dans l’univers du réel.

Si elle est analysée comme relevant d’un procédé métafictionnel, l’œuvre de Watkins sert de modèle pour comprendre la métafiction cinématographique en tant que force d’extension du domaine du réel enchâssé au-delà de l’espace de la métadiégèse. Cette considération nous fournit un outil capable de mettre en lumière des formes de réflexivité qui finissent par confondre l’événement avec sa représentation. Pensons, par exemple, au travers du concept de métafiction, à la fusillade de Columbine en 1999 et à la relation existant entre la fusillade, la popularisation des jeux de vidéo de tir à la première personne[13],le film de fiction, Elephant (2003) de Gus van Sant et le documentaire de Michael Moore Bowling for Columbine (2002). Dans cette logique, les tueurs, ces acteurs du massacre, avaient appelé le jour du massacre « The Holy April Morning of the Natural Born Killers », avec une référence très claire au film d’Oliver Stone, Tueurs nés (1993).

La conception de la métafiction en tant que phénomène élargi, comme cela a été postulé par Waugh et Watkins, permet d’envisager la relation complexe entre re-enactment, représentation, et événement. Cette complexité, qui émerge clairement dans l’exemple de la fusillade de Columbine aux États-Unis, représente la matière première de l’œuvre de Peter Watkins. Il suffit de penser à Culloden (1964), à The War Game (1965), à Punishment Park (1971) ou à La Commune (Paris 1871) (2000) pour percevoir que la méthode développée par Watkins se construit, à travers la pratique du re-enactment,[14]sur l’analyse approfondie de l’événement et sa stricte relation avec l’univers médiatique. Cependant, si nous prenons le dernier des films mentionnés, La Commune (Paris 1871) (2000), on remarque que la méthode de Watkins s’oriente, à partir d’un certain moment, vers la collectivisation de l’œuvre. En effet, comme pour conclure l’œuvre de remédiation entamée par Georges Méliès, un siècle plus tard, près des studios de Méliès à Montreuil, Watkins a documenté une simulation qui se déroulait devant la caméra de façon collective, puisque les acteurs reconstruisaient, à travers des improvisations basées sur une véritable recherche historique (celle-ci réalisée aussi de façon collective), les événements liés à la proclamation de la Commune de Paris de 1871, matière du film. Watkins articule toutes les formes narratives qu’il a explorées dans son corpus d’œuvres et de cette manière, il collectivise la narration.

La Commune (Paris 1871) (2000), est un documentaire sur un re-enactement qui dévoile sa construction ainsi que la façon qu’ont les mass media de la fin du millénaire de construire le réel. La simulation, spontanée et collective, sert de fiction pour mettre à nu la façon dont la réalité se construit, les ressorts de l’histoire (la mémoire culturelle), le rôle joué par les médias, le rôle que joue la fiction dans la construction de l’histoire, et le rôle que joue le réel qui est devenu complètement fictionnel. Pour Watkins, la création de la base des données devient un acte collectif où convergent plusieurs expériences et plusieurs points de vue sur un événement. Cependant, La Commune (Paris 1871) nous montre aussi la fin de ce modèle médiatique. En effet, cette œuvre nous montre la fin des limites imposées par le support matériel des médias – dans le cas de Watkins, le film comme support matériel. Vers la fin du millénaire, Internet commençait à devenir accessible, et ce rhizome immense où tous les médias pouvaient converger, est devenu la grande base de données, le grand paradigme ouvert. Ce dernier est capable d’admettre toutes les fictions du monde selon un ordre hypertextuel nous permettant de les parcourir librement. Comme La Commune (Paris 1871), cette grande base des donnéesconçoit la construction de la fiction comme un acte collectif, un acte qui dans notre contexte technologique trouve comme figure d’exemple le pair-à-pair (P2P). Sous cette forme, chaque viewser devient aussi un serveur à la manière de La Commune (Paris 1871) (2000), où chaque acteur est en mesure de devenir un réalisateur, bâtisseur de son propre parcours dans la base de données qui, dans le cas de l’Internet, inclut pleinement la réalité et s’échange avec elle. Cependant, comme nous avons pu le voir, ce phénomène d’échange ne devient identifiable que si l’on exclut toute approche linguistique de l’analyse des narrations audiovisuelles. Et cet éloignement des analyses de type linguistique représente la possibilité de reconnaitre que le mécanisme de construction de sens du médium audiovisuel se fonde sur une réélaboration de l’expérience de la réalité. En reprenant les mots de Patricia Waugh précédemment mentionnées, à travers le concept de métafiction nous avons pu comprendre que l’expérience du monde contemporaine est le produit d’une construction, un artifice expérimenté au quotidien par le sujet contemporain, puisque sa vie se déploie à travers des réseaux de systèmes sémiotiques interdépendants (Waugh 9).

Cette conclusion acquiert une nouvelle signification lorsque nous plaçons le concept de métafiction au cœur du médium audiovisuel. En effet, si, selon Waugh, la métafiction est un instrument littéraire qui met en lumière les limites de la représentation du monde et permet d’enquêter sur la relation entre le monde de la fiction et le monde en dehors d’elle, quand nous utilisons ce même concept dans le milieu audiovisuel, il nous permet de mettre en lumière les limites de l’image en mouvement au moment de représenter la réalité. En d’autres termes, le concept de métafiction au cinéma devrait nous permettre de mieux comprendre non seulement la façon dont l’objet établit des relations avec sa représentation dans notre contexte médiatique, mais surtout, de comprendre le rôle joué par la fiction dans notre expérience du monde réel, et donc, de mieux comprendre comment le sujet contemporain expérimente le monde. Si nous nous tenons à cette interprétation la narration audiovisuelle pourrait donc être interprétée comme un mécanisme métafictionnel qui construit le sens à travers une réélaboration de la réalité. Une telle approche nous permettrait de mieux comprendre la façon dont la fiction s’échange avec la réalité, et surtout nous permettrait d’identifier les mécanismes par lesquels la fiction fait irruption dans l’expérience du monde, et finit par générer l’événement, un évènement construit sur des mécanismes propres à la fiction et qui, en même temps, est vécu par la communauté comme un événement purement médiatique qui se décline dans divers médias, genres et objets culturels.

German A Duarte

Bibliographie

Aristote. Poétique. Gallimard, 1997.

Barthes, Roland. La Chambre Claire. Notes sur la photographie. Gallimard, 1980.

Baudrillard, Jean. Le crime parfait. Galilée, 1995.

Bazin, André. Qu’est-ce que le cinéma ? Cerf, 2008.

Boillat, Alain. « Stranger Than Fiction : Métalepse de Genette et quelques univers filmiques contemporains ». Cinéma & Cie, vol. XII, no. 18, 2012, pp. 21-31.

Bolter, Jay David et Richard Grusin. Remediation. Understanding New Media. MIT Press, 1998.

Caronia, Antonio. « L’incoscio della macchina. Ovvero: come catturare il significante fluttuante », L’arte nell’era della producibilità digitale, dirigé par in A. Caronia, E. Livraghi et E. Pezzano. Mimesis, 2006, pp. 125-140.

Casetti, Francesco. La Galassia Lumière. Sette parole chiave per il cinema che viene. Bompiani, 2015.

Cubitt, Sean. The Cinema Effect. MIT Press, 2005.

Dällembach, Lucien. Le récit spéculaire : Essai sur la mise en abyme. Seuil, 1977.

Deleuze, Gilles. Pourparlers 1972-1990. Minuit, 1990.

Duarte, German A. La scomparsa dell’orologio universale. Peter Watkins e i mass media audiovisivi. Mimesis, 2009.

—. Fractal Narrative: About the Relationship Between Geometries and Technology and Its Impact on Narrative Spaces. Transcript Verlag, 2014.

—. Conversaciones con Peter Watkins/Conversations with Peter Watkins. UTADEO, 2016.

—. « From Pathos to Pathology. Peter Watkins and the Monoform in Contemporary Media ». In New Perspectives on Peter Watkins: Future Revolutions, dirigé par K. Woods. Pogobooks, 2018, pp. 26-34.

Eco, Umberto. Opera Aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee. Bompiani, 1962.

—. Trattato di semiotica generale. Bompiani, 1975.

—.Sugli specchi e altri saggi. Il segno, la rappresentazione, l’illusione, l’immagine. Bompiani, 1985.

Eisenstein, Sergei. Film Form: Essays in Film Theory. Traduit par Jay Leyda. Brace & Word, 1949.

Fahle, Oliver. Bilder der Zweiten Modere. Weimar VDG, 2005.

Fevry, Sébastien. La mise en abyme filmique. Essai de typologie. Céfal, 2000.

Gallese, Vittorio et Michele Guerra. Lo schermo empatico. Cinema e neuroscienze. Raffaello Cortina Editore, 2015.

Gass,William H. Fiction and the Figures of Life. David R. Godine, 1978.

Genette, Gérard. Figures III. Seuil, 1972.

Kezich, Tulio. Federico Fellini, la vita e i Film. Feltrinelli, 2007.

Manovich, Lev. The Language of New Media. MIT Press, 2001

Metz, Christian. Essais Sémiotiques. Klincksieck, 1977.

Panofsky, Erwin. « Style and Medium in the Motion Pictures ». In Film Theory and Criticism: Introductory Readings, dirigé parG. Mast, M. Cohen et L. Braudy, Oxford University Press, 1992, pp. 233-248.

Pasolini, Pier Paolo. Empirismo Eretico. Garzanti, 2000.

Sontag, Susan. Regarding the Pain of Others. Penguin, 2004.

Watkins, Peter. Media Crisis. Homnisphères, 2004

Waugh, Patricia. Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction. Routledge, 1984.

[1] Texte original : « Der Film ist nicht mehr nur ein „Bild der Realität“, sondern durchzieht diese durch die „Realität des Bildes“ ».

[2] Texte original : “‘Meta’ terms, therefore, are required in order to explore the relationship between the arbitrary linguistic system and the world to which it apparently refers. In fiction they are required in order to explore the relationship between the world of the fiction and the world outside the fiction.”

[3] Texte original : « How is it possible to ‘describe’ anything? The metafictionist is highly conscious of a basic dilemma: if he or she sets out to ‘represent’ the world, he or she realizes fairly soon that the world, as such, cannot be ‘represented’. »

[4] En effet, selon son étymologie le mot image désigne un phénomène d’imitation. Le mot se place donc dans le champ sémantique de la copie, de la réflexion, de la figuration.

[5] À travers cette différence, l’inspiration linguistique dans l’œuvre de Metz a commencé à changer. En effet, Metz (1977) a créé une division entre un type « d’intelligibilité », produite par la nature de l’image photochimique, et les « réseaux intelligibles » générées par moyen des effets du montage.

[6] Texte original : « Se qualcosa non può essere usato per mentire, allora non può essere usato per dire la verità : di fatto non può essere usato per dire nulla. »

[7] Il serait possible de trouver d’importantes analogies entre ce phénomène de standardisation et la monoforme telle qu’elle a été postulée par Peter Watkins. Voir Watkins, et Duarte 2018.

[8] « L’instrument linguistique sur lequel le cinéma est fondé est donc irrationnel. » (169, je traduis) Texte original : « Lo strumento linguistico su cui si impianta il cinema è dunque di tipo irrazionalistico ».

[9] Texte original : « Metafictional deconstruction has not only provided novelists and their readers with a better understanding of the fundamental structures of narrative; it has also offered extremely accurate models for understanding the contemporary experience of the world as a construction, an artifice, a web of interdependent semiotic systems. »

[10] Texte original : « Whether we like it or not, it is the movies that mold, more than any other force, the opinions, the taste, the language, the dress, the behavior, and even the physical appearance of a public comprising more than 60 per cent of the population of the earth. »

[11] Nous faisons référence à la narration telle que postulée par Aristote.

[12] Viewser est un néologisme anglais qui unit les mots viewer (spectateur) et user (utilisateur).

[13] Par exemple Doom, popularisé par la console Nintendo en 1997.

[14] Il faut remarquer que dans le cas de The War Game, le film se construit sur la simulation, et met en scène au plan national un événement qui n’a pas eu lieu, mais qui semblait imminent. Voir Duarte 2009.