Rien, dans l’œuvre de Turrell, ne permet a priori un rapprochement avec la réalité matérielle et technique du cinéma : ni projecteur, ni pellicule, ni support d’enregistrement numérique, ni caméra, ni acteur, ni musique. En revanche, on peut penser son œuvre comme une exploration des conditions de possibilité du cinéma avant le cinéma et en dehors du cinéma. Le nocturne permet ce rapprochement. On se demandera donc quels sont les éléments constitutifs de l’œuvre de Turrell qui peuvent répondre à une définition pour ainsi dire pré-cinématographique du cinéma. En particulier, on décrira comment Turrell a élaboré les conditions de possibilité d’un dispositif de présentation d’images en mouvement constituant un véritable cinéma naturel et cosmique.

Un observatoire à l’œil nu

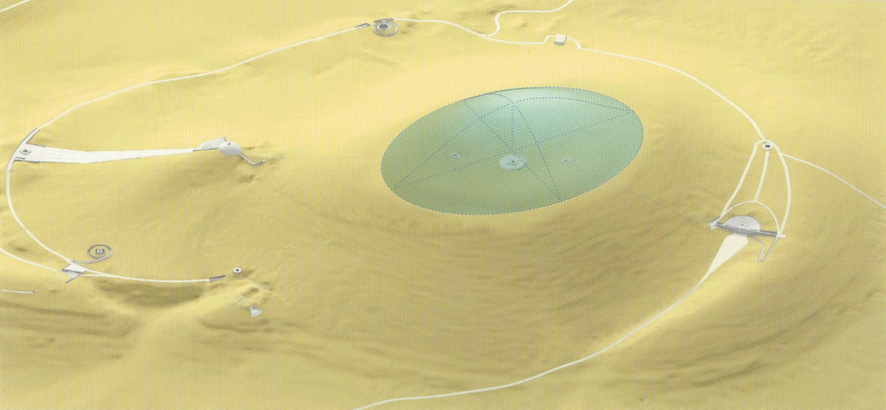

Turrell n’a pas seulement ouvert la voie à un art de la lumière, comme la musique est un art du son. Depuis un demi-siècle, il travaille à une œuvre colossale et complexe. Le Roden Crater est un volcan éteint dans le Painted Desert en Arizona sur, dans et à partir duquel Turrell imagine et construit son magnum opus, œuvre de toute une vie encore inachevée. Son travail au fil des ans doit être lu comme une suite d’études préparatoires pour le grand cinéma de plein air du Roden Crater.

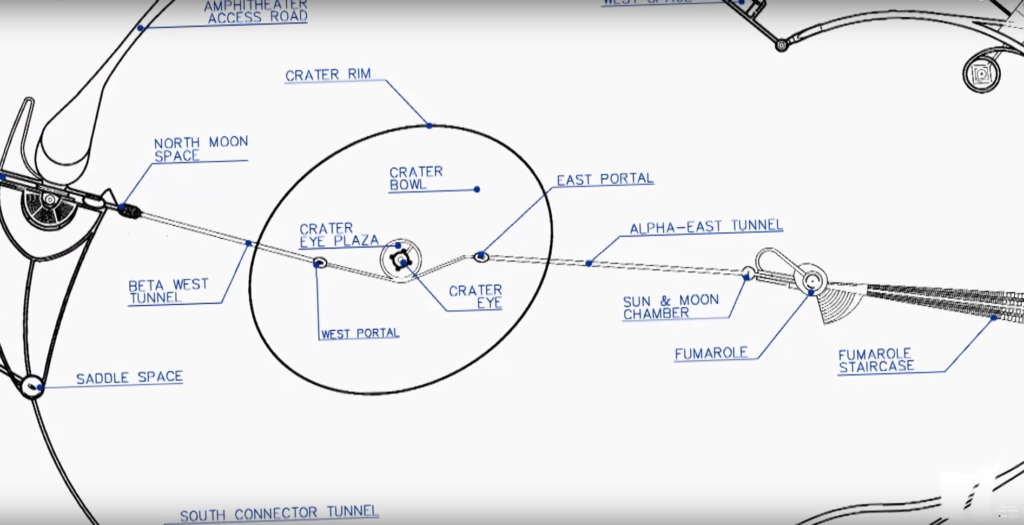

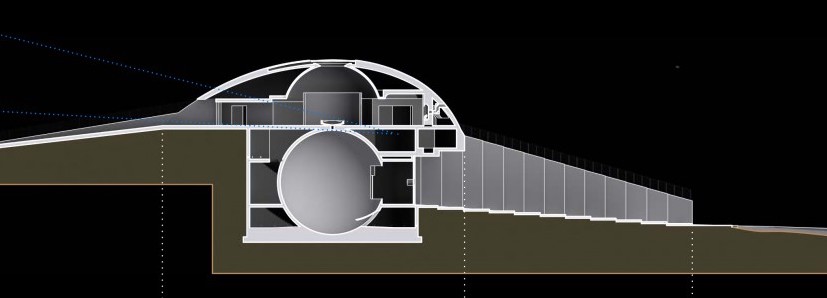

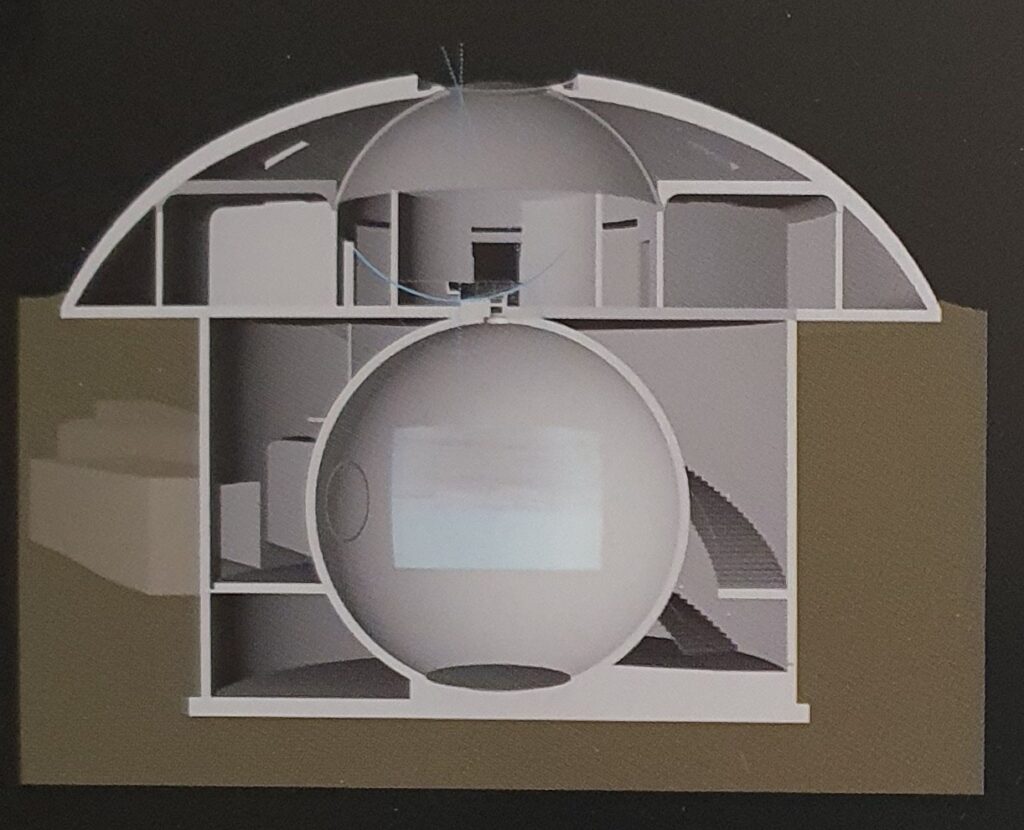

Le Roden Crater se compose d’espaces hypogés ouverts sur le ciel et à l’intérieur desquels est capturée et canalisée la lumière de différents astres. Pensé comme un tout (fig. 1-2), avec sa logique interne et son parcours aux trajectoires souvent elliptiques ou hélicoïdales, il offre des points de vue panoramiques changeants sur les couleurs du désert, alternant avec des plongées souterraines dans des couloirs obscurs qui relient ses espaces. Le visiteur est invité à un cheminement initiatique entre introspection et intersubjectivité1, en écho au principe paradigmatique de l’articulation intérieur/extérieur propre aux dispositifs de perception mis en œuvre et au site lui-même.

Fig. 1. Roden Crater, Arizona.

Fig. 2. Plans du Roden Crater.

Le Roden Crater sera pour des générations un lieu de spectacle, de vie et de retraite, où la plupart des expériences se vivront de nuit, du coucher au lever du soleil. Ainsi, dans la baignoire du Fumarole Space, plongé dans une eau chaude et relaxante, on entrera en connexion avec les planètes en écoutant les sons qu’elles émettent, véritable « musique des sphères » (fig. 3) ; et dans la piscine du East Space, avec sa vue panoramique au-dessus de la ligne d’horizon que dessine sa surface, on pourra suivre la lente évolution des levers et couchers de nuit (fig. 4). Ces espaces donneront accès à une appréhension spatiale et temporelle de l’ordre cosmique pour nous extraire de notre quotidien, sublunaire et anthropocentré.

Fig. 3. Fumarole Space. Espace abritant le Sky Bath.

Fig. 4. East Space. Vues de l’ouverture orientée vers l’est depuis la piscine souterraine.

A ce jour inachevé, le projet a été pensé dans le moindre détail. Plans, maquettes, études architectoniques et astronomiques ont été élaborés avec l’aide d’astronomes, d’architectes et de bureaux d’études, et les travaux se poursuivront sans doute après la mort de l’artiste.

Les divers espaces, organisés selon les points cardinaux, se distribuent autour du Crater Eye, un vaste skyspace en sous-sol, espace cylindrique surmonté d’un dôme surbaissé lui-même percé d’une ouverture circulaire avec à sa circonférence un banc annulaire en pierre, et sous son ouverture, un lit de sable noir circulaire ratissé comme un jardin japonais et destiné à absorber le rayonnement zénithal direct et indirect. A la surface, au centre du cratère (Crater bowl, fig. 5) et autour de l’ouverture du skyspace, une esplanade circulaire pourvue, autour de l’ouverture, d’un banc annulaire et de quatre lits en pierre permet, assis ou allongé, de plonger son regard dans l’immensité du ciel (fig. 6).

Fig. 5. Crater Bowl.

Fig. 6. Crater’s Eye.

Depuis le Crater Eye, des couloirs souterrains vers l’Est et vers l’Ouest rejoignent deux skyspaces ovales dotés d’un escalier en bronze donnant accès à l’intérieur du cratère (East Portal, fig. 7 et Alpha East Tunnel, fig. 8). Le volcan est ainsi percé d’un circuit complexe d’espaces, de couloirs et de tunnels. La multiplicité des salles sert la finalité unique de ce projet monumental : faire du Roden Crater un observatoire d’objets et événements célestes fréquents ou rares et inconnus2.

Fig. 7. East Portal.

Fig. 8. Alpha East Tunnel.

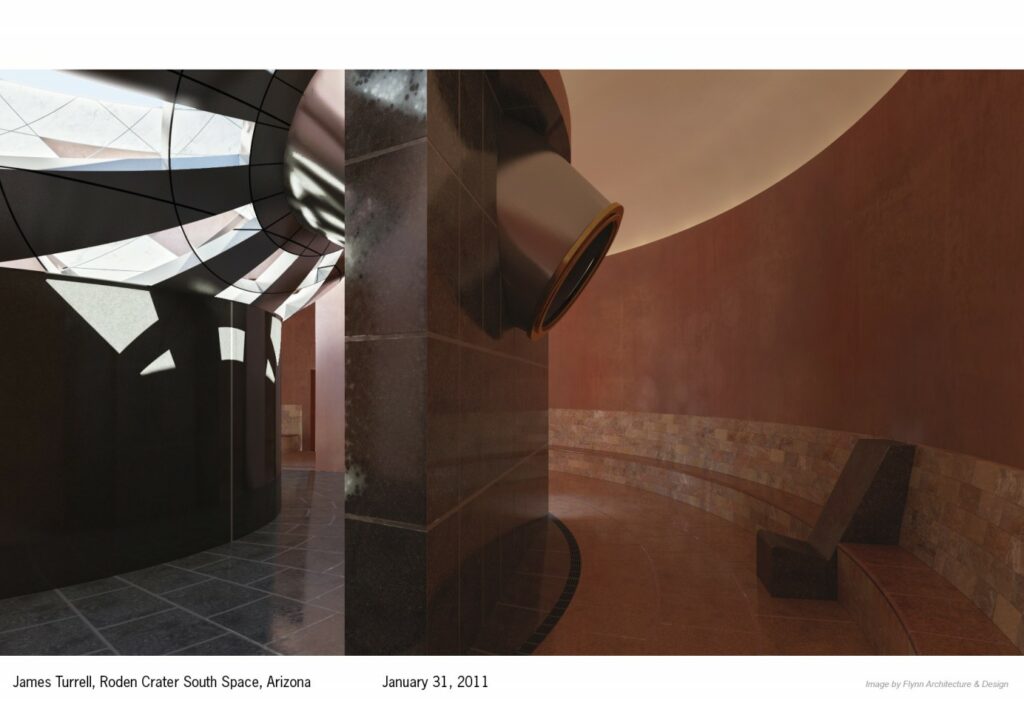

Il se situe dans la continuité des observatoires célestes à l’oeil nu de Tycho Brahé au XVIème siècle, mais aussi de Yantra Mandir à Jaipur en Inde (début XVIIIème s.) composé de 17 instruments astronomiques et auquel Turrell fait référence dans plusieurs dispositifs du Roden Crater, en particulier le South Space (fig. 9, 10), instrument astronomique comparable aux scaphés du Jai Prakash Yantra3.

Fig. 9, 10. South Space.

Le Roden Crater est donc une œuvre plastique, architecturale et astronomique. Il comportera vingt-quatre espaces ou dispositifs architecturaux, véritables instruments optiques dédiés à la réception et à la canalisation de la lumière. Mais ce seront surtout des instruments pour voir cumulant plusieurs fonctions, comme les tunnels Alpha et Beta, à la fois chambres de perception, téléscopes et voies de circulation d’un espace à un autre. Le projet achevé présentera une trentaine de « dispositifs » ou « chambres » de perception, deux tunnels téléscopes, un amphithéâtre, sept skyspaces (dont trois avec escalier), huit camera obscure, trois héliostats et un semi-téléscope Cassegrain. Les espaces et chambres intérieurs sont soit des espaces de configuration skyspace (au nombre de sept) soit des chambres de perception (« espaces qui voient »), la plupart équipés de lentilles.

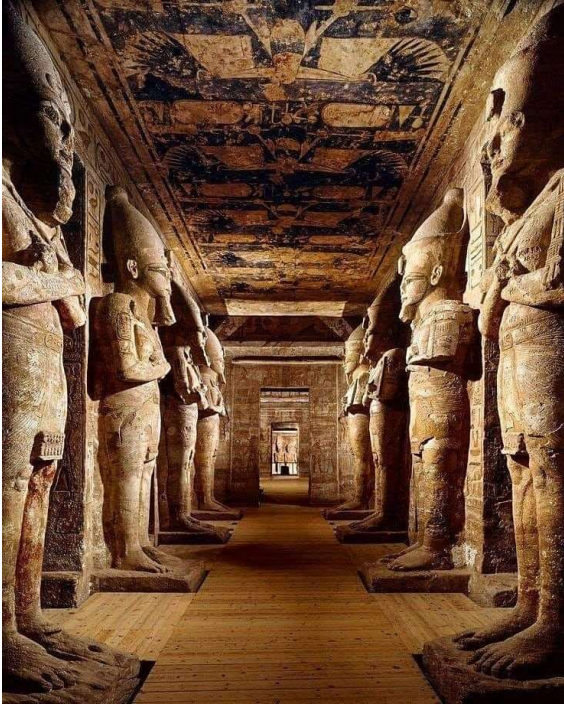

Le Roden Crater évoque l’histoire des croyances, rites et lieux sacrés, auxquels Turrell, en tant que Quaker, est sensible. Ainsi, le Sun and Moon Space, le North Moon Space et la chambre de perception « Canon »4 du complexe North Space renvoient aux sites funéraires et temples antiques et préhistoriques, tels que les tumuli à ouverture de Newgrange en Irlande (3200 av. J.-C.) ou Maeshowe sur l’île des Orcades en Écosse (2750 av. J.-C.), ou encore Abu Simbel en Egypte (v. 1260 av. J.-C.), dont l’ouverture est alignée avec des événements célestes comme les solstices d’été et d’hiver. Dans la lignée des architectures tournées vers le ciel à la gloire des dieux et des divinités, comme le temple d’Angkor Vat (XIIe s.) ou le stupa-mandala de Borobudur à Java (800 ap. J.-C.), on peut mentionner le Stupa du North Space magnifiant la synthèse des quatre éléments – et le Skyspace du Crater Eye qui renvoie à l’oculus du Panthéon.

En quête d’épiphanies crépusculaires, anti-crépusculaires et nocturnes

Mais le Roden Crater résulte aussi d’une évolution personnelle qui commence à l’automne 1966. Après ses études, Turrell installe son atelier dans un ancien hôtel d’Ocean Park, Californie, le Mendota Hotel, où il restera huit ans. Ces années de recherche donneront lieu à sa première série (Projection Pieces, 1966-69), à une collaboration avec Robert Irwin et Edward Wortz dans le programme Art & Technology autour des privations sensorielles, ainsi qu’à une œuvre méconnue mais essentielle, Mendota Stoppages (1969-74), documentée par de rares photos, textes et dessins. En 1973-74, Turrell, lui-même pilote, survole l’Arizona pendant des mois en quête d’un volcan éteint5. En 1974, il achète le Roden Crater et s’entoure d’astronomes et d’architectes pour mener à bien son projet d’y aménager des chambres de perception et de refaçonner la circonférence du cratère pour modifier l’aspect du ciel. L’effet perceptif recherché, quand on se trouve au centre du cratère, est cette sensation de rapprochement du ciel, notamment de jour lorsque le ciel est nuageux, comme si le ciel était un couvercle scellant l’ouverture d’une membrane ou d’un film que l’on a la sensation de pouvoir presque toucher (fig. 11). Le spectateur fait l’expérience soit à l’extérieur sur un des lits de pierre (fig. 5), soit depuis l’intérieur d’un skyspace (fig. 6) évoquant l’oculus du Panthéon ou la structure de la kiva des Hopis6.

Fig. 11. Axonométrie isométrique décrivant le phénomène de la voûte céleste dans le cratère Roden Crater.

Si l’expérience du skyspace ou du cratère peut se faire de jour comme de nuit, le point culminant se situe au moment de basculement du jour dans la nuit vécue comme une épiphanie crépusculaire7. En effet, ces dispositifs architecturaux complexes n’ont d’autre fonction que de mettre en place les conditions d’une expérience, voire d’une révélation perceptive et esthétique. Il s’agit de prendre conscience de sa propre perception, du fait que c’est nous qui créons la couleur et l’aspect du ciel. L’effet est plus spectaculaire au moment du lever et du coucher du soleil avec l’entrée ou le retrait progressif de la lumière solaire dans l’atmosphère – ce que Turrell décrit comme un lever de nuit, au crépuscule, et un coucher de nuit, au lever du jour. L’expérience est encore plus forte lorsque, dans l’espace intérieur, cachée dans une gorge à la base de la voute hémisphérique, une source de lumière artificielle d’intensité et de teinte fixe ou variable vient accompagner et modifier la perception que l’on a de la couleur du ciel.

Mais le moment le plus spectaculaire est celui de l’épiphanie crépusculaire où, la lumière solaire, décroissant, laisse place à la nuit. Alors, le « couvercle » proche et quasi-tactile disparaît et s’ouvre à notre perception la profondeur indéterminable de l’espace sidéral (fig. 12, 13). Comme si l’avènement de la nuit était une promesse de visibilité et de connexion physique avec le cosmos.

Fig. 12, 13. Crater Bowl.

On notera que l’esplanade au centre du cratère est l’unique espace de perception à l’air libre, tous les autres espaces de perception et de circulation, ouverts ou non à la vue directe sur le ciel, ne laissant pénétrer à l’intérieur de manière très graduelle que d’infimes quantités de lumière provenant des astres. Si les espaces hypogés renvoient aux architectures et civilisations anciennes, si le fait d’être sous terre, en soi signifiant, conditionne phénoménologiquement et cognitivement l’expérience, les structures « bunker », comme les désigne Turrell, jouent surtout un rôle central dans la captation et sélection de la lumière en fonction des configurations spatiales et astronomiques visées :

« La lumière est un médium très puissant – un matériau très puissant – mais les conditions propices au déploiement de sa puissance sont étrangement fragiles. Il est notamment nécessaire que j’exclue les autres lumières ambiantes, afin de ne prendre que la lumière que je veux. C’est pourquoi les espaces du cratère sont souterrains […] comme des structures de bunker […]. C’est pourquoi il y aura de nombreux espaces dans le cratère. Ils doivent être tournés vers certaines parties du ciel et exclure le reste8. »

Sélectionner la lumière entrant dans les dispositifs revient donc à mettre en forme, ou en scène, des phénomènes lumineux et chromatiques naturels. Et de fait, l’œuvre de Turrell se fonde sur deux éléments : la lumière est son matériau et la perception (du spectateur) est le médium qui permet de « se voir soi-même percevant9 ». Mais l’importance accordée à l’absence de lumière, de la pénombre à l’obscurité quasi totale, du crépuscule à l’aube, en passant par la noirceur d’une nuit sans lune, semble avoir échappé aux lecteurs de son œuvre. Pourtant, la relation esthétique que Turrell noue avec le retrait de la lumière s’avère centrale. Questionner la nature et le statut ontologique de ces apparentes obscurités, de ces nocturnes, mis en scène dans des architectures complexes et convoqués en tant qu’expériences esthétiques à part entière, implique de faire un pas de côté et de situer son questionnement du point de vue de la vision, de l’optique et du dispositif – et, comme nous le verrons, dans son rapport avec les expériences initiales du Mendota.

Plus de noir pour mieux voir

Les premières Projection Pieces, comme Afrum Proto (1966), créée à partir de l’angle d’une pièce (Cross Corner Projection) ou Decker (1967), créée à partir d’un mur plan (Single Wall Projection), produisent par simple éclairage d’une surface l’impression d’une forme géométrique en volume et en suspension dans l’espace devant le mur éclairé. Fraîchement diplômé en psychologie et en art, Turrell, attiré par la lumière, inscrivait sa réflexion dans la démarche moderniste de déconstruction de l’acte pictural – comme Robert Irwin dans ces mêmes années. En dissociant le plan de l’image de la surface du mur, il dépassait la bidimensionnalité du plan de projection, interrogeait les rapports figure/fond, en même temps que la lumière devenait une chose en soi, existant plastiquement indépendamment des murs. Il a expliqué comment, étudiant en art, il eut accès aux œuvres d’art grâce aux projections de diapositives, plus grandes et lumineuses que les œuvres elles-mêmes10, et que, fasciné, il choisit le projecteur à diapositives pour débuter sa recherche :

« Je me souviens d’avoir vu certaines de ces œuvres en taille réelle et d’avoir été plutôt déçu par l’échelle11 ».

« L’écran et la lumière donnaient à ces choses une présence lumineuse qui manquait souvent à l’œuvre elle-même. Le projecteur était un moyen naturel pour moi de commencer. J’aimais aussi l’idée d’une projection sur le “mur de la caverne”12 ».

« J’ai considéré le mur comme si c’était le plan de l’image, une sorte de rétine parfaite de la caverne de Platon13 ».

Contrairement à Robert Irwin, Turrell peut faire « l’économie » d’une réflexion pratique sur la peinture. Situant sa démarche dans la continuité des problématiques picturales, il atteint immédiatement le point de non-retour dans le processus de déconstruction de l’acte pictural où il ne lui reste plus que la seule lumière projetée sur un mur, mais il lui faut l’extraire de sa bidimensionnalité. Que faire avec une lumière projetée sur un mur ? Comment dégager le plan de l’image du support de projection ? Quel est le statut ontologique de cette lumière projetée sur une surface plane ?

La référence au mythe de la caverne et la comparaison entre la paroi où les ombres sont projetées et la rétine du globe oculaire témoignent du fait que Turrell a dès le début renversé la question moderniste qui se posait à la peinture en termes de support et de forme, en s’intéressant exclusivement à la nature même et aux qualités de la lumière. Mieux encore, formé en psychologie de la perception, c’est la question de la perception qui devient son sujet, dépassant alors le geste de déconstruction de l’acte pictural pour mieux se concentrer sur la déconstruction de l’acte de percevoir et la manière dont nous créons notre propre réalité :

« Avec Rothko, vous regardez simplement la lumière dans le tableau. Je veux vous mettre en face de cette lumière pour que vous en fassiez vous-même l’expérience. Ce n’est pas quelque chose que vous vivez à travers moi. C’est votre perception directe14 ».

Mais pour cela, il lui faudra interroger les performances et limites de la perception, ce qu’il fera à la suite des Projection Pieces et de sa résidence au programme Art & Technology, en créant à son atelier la performance site-specific intitulée Mendota Stoppages, fruit d’une période d’intenses recherches et expérimentations (1969-74).

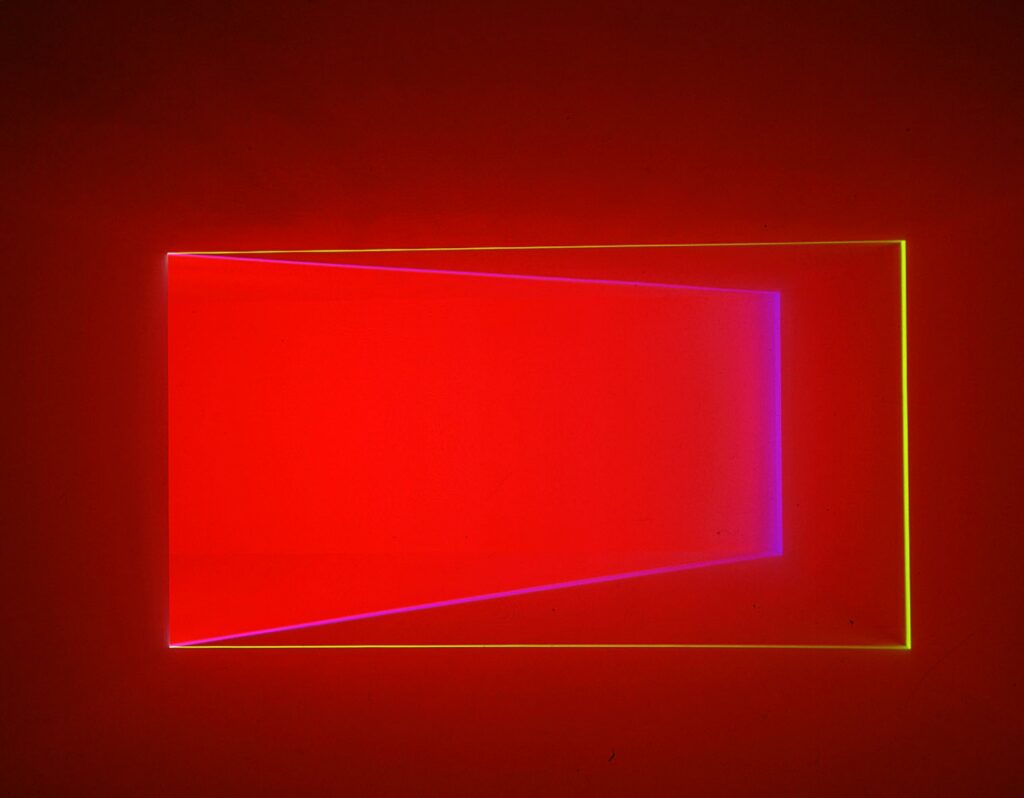

Tout passe par une réflexion sur l’organe visuel, la lumière et l’image, et cela commence par une diminution considérable de la quantité de lumière : la hard light des Projection Pieces laisse place aux soft lights des Mendota Stoppages et des séries qui en découleront (Wedgeworks, par exemple, fig. 14). Car Turrell fait le constat, au moment des Mendota Stoppages, que pour voir la lumière comme il le conçoit, il en faut très peu, et qu’il convient alors d’accorder une attention particulière à l’obscurité :

« C’est un paradoxe intéressant, lorsque la lumière est réduite, vos yeux sont plus ouverts et vous ressentez mieux la couleur. […] J’ai fait cela avec les Mendota Stoppages. […] on finit par se rendre compte qu’il n’y a jamais aucune lumière. Nous la fabriquons nous-mêmes15 ».

« Ouvrir l’œil », au sens d’accéder à la perception de la lumière, revient donc à ouvrir la pupille et par conséquent à diminuer la quantité de lumière. “Lorsque cette ouverture a lieu […] sentir ou percevoir à travers les yeux devient une forme de toucher qui agit par un mouvement des yeux similaire à celui des mains », et nos yeux commencent à fonctionner « comme des capteurs perceptifs16 ».

« C’est pourquoi Turrell insiste sur le fait que « nous sommes faits pour le crépuscule ». La lumière étant réduite, la pupille s’ouvre et « la sensation sort de l’œil sous forme de toucher ». Alors « nous ressentons la lumière dans l’espace, nous la touchons ». Turrell se souvient qu’enfant il souhaitait « toucher cette lumière des rêves et la faire apparaître aux yeux du jour17 ».

Fig. 14. James Turrell, Milk Run II. Séries : Wedgeworks, 1997.

C’est à partir de ces considérations que son œuvre décline tout une gamme d’appréhensions de la lumière aux confins de l’obscurité, depuis les séries en lumière artificielle (Wedgeworks, Space Division Constructions, Perceptual Cells, Ganzfeld, etc.) jusqu’aux Skyspaces et Structures autonomes en lumière du jour. Il choisit de présenter la lumière de manière que nous puissions « regarder la lumière elle-même [ce qui] ne se fait généralement pas ». Pour cela, il faut que « la sensation entre dans l’œil comme le toucher, que nous ayons vraiment un endroit où nous pouvons sentir la lumière ». Alors, « les yeux ressentent la lumière18 ».

Il s’agit donc de donner une présence physique et plastique à la lumière, afin qu’elle soit perçue haptiquement :

« Le territoire dans lequel se déroule mon travail se situe quelque part entre cette perception préconçue et les limites de la perception que nous avons en tant que créatures que nous sommes. Dans les espaces très sombres et les espaces faiblement éclairés, je me dirige vers les limites réelles de notre perception. Dans d’autres pièces, je joue avec les préjugés que nous avons19 ».

Dans les deux cas, la lumière est objectivée, canalisée et mesurée. La plupart de ses œuvres explorent, selon des objectifs variés, cette forme de toucher par les yeux, comme dans la série Wedgeworks où la masse et physicalité de la lumière est perçue par un regard traversant. Turrell décrit cela comme un vide rempli, un vide positif20, sensation proche de celle des Ganzfelds,sauf qu’il s’agit alors d’un vide lumineux21. Les Space Division Constructions (fig. 15) jouent, quant à elles, sur une sensation ambivalente et contradictoire de planéité et de profondeur indéterminée, les Skyspaces (fig. 16) font descendre le ciel à portée de main et d’yeux, les Dark Spaces nous enferment dans une pièce sans lumière apparente durant une quinzaine de minutes pour nous permettre de « nous voir nous-mêmes voir » (“seeing yourself see”).

Fig. 15. James Turrell. « Moab », Space Division Constructions, 2001.

Fig. 16. James Turrell. « Revised Outlook », Skyspaces, 2005.

Ce projet de nous faire toucher la lumière des yeux se retrouve au Roden Crater mais en se focalisant exclusivement sur la lumière naturelle, et en particulier la faible lumière nocturne des astres. Songeons à ce que sera le West Space qui, une fois réalisé, se décomposera en trois espaces distincts, produisant pour les deux premiers, grâce à des périscopes équipés en surface, un effet de voile pour l’un et un effet ganzfeld pour l’autre, tandis que le troisième, situé à l’entrée Ouest, canalisera les rayons du couchant pour produire des Projection Pieces magnifiant les évolutions perpétuelles du rayonnement solaire. On comprend dès lors ce que Turrell veut dire lorsqu’il est question du « plan d’image rétinien ». Déjà avec les Projection Pieces, la question était en germe, mais à partir des Mendota Stoppages, le plan de l’image ne sera définitivement plus associé à une surface matérielle mais à la rétine et à l’acte de percevoir.

Préparer soigneusement les murs afin d’accepter la lumière sur ce “plan d’image rétinien” que sont les limites physiques de l’espace dans lequel on se trouve permet de faire une comparaison avec la “caverne de Platon” de la perception. Cette relation avec la camera obscura, les dioramas et les panoramas, devient encore plus claire avec mes œuvres Music for the Mendota et le Roden Crater. Dans ces exemples, le spectateur se tient dans un espace qui est lui-même “regardant”. Cette vaste étendue d’espace à l’extérieur et son expression en lumière à l’intérieur rendent cet acte de voir autoréflexif22.

La question de savoir où situer le plan de l’image est alors intimement liée à l’objectif de chacun de ses dispositifs. Le plan de l’image se situe là où la rétine le situera, c’est-à-dire au niveau de l’ouverture pour le Skyspace, au niveau des plans de séparation des volumes géométriques de lumière pour les Wedgeworks, au niveau de la surface de l’œil pour les Ganzfeld, à l’intérieur de soi dans les Dark Spaces.

Mais revenons-en aux Mendota Stoppages et à leurs rapports avec le nocturne et le cinéma, car s’y affirmaient déjà les visées esthétiques et formelles développées au Roden Crater.

L’œil et la caméra : les espaces qui voient

Pour élaborer ses Projection Pieces, Turrell avait préparé tout son atelier du sol au plafond et obstrué toutes les ouvertures afin d’obtenir une occultation parfaite de toute lumière extérieure. Après une longue période de confinement, il commença à dégager une à une les ouvertures donnant sur l’extérieur. Mais, dans ce geste qui au départ semblait anodin et spontané, Turrell découvre toute la puissance esthétique et plastique de la lumière. Par de simples ouvertures et fermetures, comparables à l’ouverture et à la fermeture de l’œil ou du diaphragme de l’appareil photo et de la caméra, les surfaces « sensibles » de son atelier, semblables à la rétine ou à la surface sensible de la pellicule, réagissaient à la moindre pénétration de la lumière produisant des textures et des espaces de lumière d’une richesse insoupçonnée. Les espaces étaient devenus des espaces « sensibles », des sensing spaces comme Turrell les nommera par la suite, distinguant, dans les Space Division Constructions, le viewing space du sensing space. Craig Adcock a raison de dire que « Les Mendota Stoppages ont été conçus comme la sensation par un espace de la qualité de la lumière présente dans un autre espace23 », car à partir de cette série, Turrell assimilera à un espace “qui voit” l’espace qui reçoit la lumière venue d’un espace extérieur. Dans un entretien de 2004, il s’explique à propos du Roden Crater et de ses “cavités” :

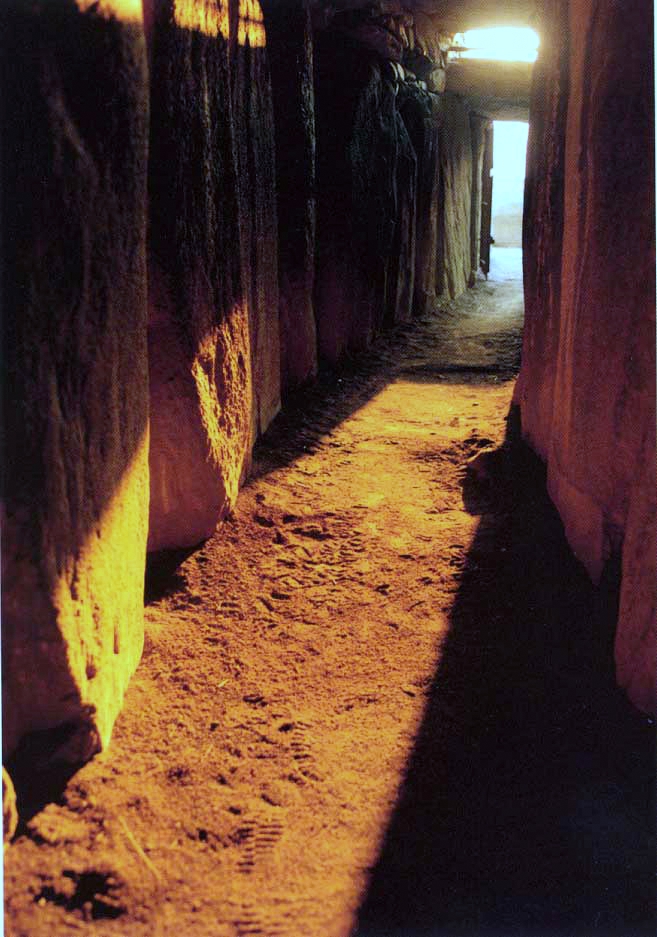

« Il y a une limite à ce que nous pouvons accueillir du monde extérieur. Nous distillons tous la réalité. Nous en prenons des fragments. Nous créons la réalité dans laquelle nous vivons. Dans les Mendota Stoppages, j’ai donc commencé à le faire avec un espace qui était lui-même “voyant”. Certains pourront voir le Roden Crater et penser à Stonehenge. Il est plus proche d’Abu Simbel (ou de Newgrange. […] Stonehenge désigne des événements célestes. Mais avec Newgrange (fig. 17, 18) ou Abu Simbel (fig. 19, 20), lorsqu’il y a un événement lumineux dans le ciel, il y a aussi un événement lumineux dans l’espace [de l’édifice]. De la même manière que la camera obscura accentue cet événement ou est faite pour voir cet événement, cela devient un espace qui voit. Dans une histoire révisionniste de mon travail, je considère que la camera obscura vient de Newgrange et d’Abu Simbel24 ».

Fig. 17, 18. Newgrange, Site mégalithique, Irlande, 3200 av. J.-C. Tumulus de 85 mètres de diamètre, à l’intérieur duquel on atteint la chambre funéraire par un long passage couvert. Le jour du solstice d’hiver (le 21 décembre), à 9 h 17 du matin, le soleil pénètre directement dans la chambre centrale pendant à peu près 15 minutes.

Fig. 19, 20. Temples d’Abou Simbel, Egypye. Construits par le pharaon Ramsès II, (XIXe dynastie) vers 1260 av. J.-C. étaient destinés à son culte ainsi qu’à celui de dieux égyptiens et de son épouse Néfertari. Le grand temple est voué au culte d’Amon, de Rê, de Ptah et de Ramsès II (statues situées dans le naos). A l’époque du pharaon, deux fois par an, les 21 février et 21 octobre (actuellement 23 février et 23 octobre), trois statues sur les quatre (le dieu funéraire Ptah, dieu des ténèbres, devant toujours rester dans l’ombre), étaient éclairées par les rayons du soleil du lever du jour pénétrant l’intérieur du temple jusqu’à la chambre du naos.

Des Mendota Stoppages au Roden Crater, ces espaces “qui voient” sont dans la filiation de la caverne de Platon, de la camera obscura, et donc du dispositif cinématographique et de la salle de cinéma. En effet, à chacune des dix étapes (stoppages) de la performance des Mendota Stoppages, Turrell plaçait le public à des endroits précis, dos à la lumière qui pénétrait dans l’espace. C’est aussi le cas des chambres de perception du Roden Crater dans lesquelles la lumière capturée provenant des astres et des étoiles est canalisée et condensée à l’aide de lentilles. On peut penser aux différents dispositifs optiques du Fumarole Space comportant deux camere obscure avec sténopés et diaphragmes projetant, pour l’un, l’image du soleil inversée sur un immense disque calcaire blanc à l’intérieur du Sun and Moon Space, et pour l’autre, l’image redressée du ciel au moment du coucher du soleil projetée sur la paroi interne et concave d’une sphère booléenne – Turrell parle d’arche crépusculaire (fig. 21, 22, 23) – ; mais aussi à ces images de corps célestes projetées sur un lit de sable blanc au sol de la sphère booléenne qui sont captées par un sténopé équipé d’une lentille apochromatique et d’un diaphragme réglable situé au niveau supérieur.

Fig. 21. Fumarole Space.

Fig. 22, 23. Fumarole Space, Espace abritant la chambre héliostatique (gauche); Vue en coupe de la cave sphérique positionné en fonction camera oscura (droite).

Tous ces dispositifs sont conçus en rapport avec l’organe visuel—le globe oculaire, l’iris et la rétine—, et donc avec l’appareil photographique et la caméra, car même si les espaces “qui voient” de Turrell n’enregistrent pas les images comme le fait l’appareil photographique ou la caméra, ils disposent, comme eux, de capteurs et de surfaces sensibles sur lesquelles les images en mouvement sont projetées—verre dépoli, lit de sable blanc extra fin, albâtre, pierres de calcaire blanc. En 1985, Turrell évoque la relation forte qu’il entretient avec la photographie :

« Parce qu’elle est un enregistrement de la lumière et une formation consciente d’une réalité particulière qui provient d’un espace, la photographie m’a permis de comprendre la lumière. En même temps, elle m’aide aussi à comprendre la perception, car c’est un médium qui a beaucoup à voir avec les matériaux sensibles à la lumière et qui est une façon de regarder une situation ou un espace et de les former consciemment25 ».

Mais la photographie lui a surtout inspiré ses dispositifs, puisque tous reposent, à partir des Mendota Stoppages, sur le rapport intérieur/extérieur, sur l’interdépendance entre deux espaces réunis par une ouverture de plus ou moins grande dimension :

« Cette situation est similaire à celle d’un appareil photo qui regarde un espace à travers des lentilles pour obtenir de l’énergie lumineuse. […]. L’espace que je crée donne sur l’espace d’où il reçoit la lumière. Je crée l’ouverture entre les deux. Cette ouverture détermine si l’énergie lumineuse est diffusée dans tout l’espace ou si elle est représentée dans une partie de celui-ci. Ensuite, je forme l’espace pour accepter la lumière entrante26 ».

Tout son travail revient donc à capturer la lumière extérieure et à la former en “jouant” au seuil sur l’ouverture entre deux espaces—qui se mesure en mètres dans les Skyspaces, en centimètres dans les sténopés. Il façonne l’espace intérieur, réceptacle de la lumière, en mettant en relation extérieur et intérieur via l’ouverture et en déterminant le positionnement, fixe ou mobile, du regardeur. Ainsi, les spectateurs de Turrell, comme dans la caverne de Platon, la camera osbcura ou au cinéma, perçoivent depuis des intérieurs de pénombre. Pour lui, il y a à cela une raison :

« Pourquoi entrer pour voir l’extérieur ? Vous voyez le ciel à l’extérieur, alors pourquoi entrez-vous dans quelque chose pour ensuite regarder le ciel, et seulement une partie de celui-ci ? Cela pourrait être une façon réflexive de vous impliquer dans votre propre perception. Et c’est bien sûr ce qui se passe dans la caverne de Platon. Vous voyez la réalité à l’envers et à l’extérieur… L’activité humaine de voir vient d’un espace intérieur27 ».

« Quand vous êtes dans la caverne le dos tourné à la réalité, en regardant le reflet de la réalité sur le mur de la caverne. On peut aussi considérer cela comme une rétine28 ».

Regarder le reflet de la réalité en regardant les images imparfaites qui sont projetées sur les surfaces des chambres de perception du Mendota Hotel ou du Roden Crater, c’est prendre conscience que l’image renversée qui se projette sur notre rétine est nécessairement imparfaite et que nous “construisons” notre réalité, et c’est donc pour Turrell, une façon de nous inviter à nous impliquer dans une forme d’éveil de notre perception :

« Ce regard auto-réflexif, c’est comme regarder un petit enfant qui découvre quelque chose. Son épiphanie nous donne la chance de voir quelque chose avec un regard neuf. Si on repense à la caverne de Platon et à son analogie avec les imperfections de la perception, regarder le reflet de la réalité sur la paroi de la caverne ressemble beaucoup à ce qui se passe sur la rétine. En fait, c’est ainsi que la camera obscura a été fabriquée. Camera signifie chambre29 ».

Bref, dans les espaces ou chambres de perception de Turrell, le regard est tourné soit sur l’extérieur soit sur l’intérieur, c’est-à-dire soit sur une image du ciel et du cosmos30, soit sur une lumière représentée mobile – images véhiculées par la lumière et projetées sur une surface sensible actualisant la représentation très imparfaite de la réalité. Ces espaces sont un peu comme d’immenses yeux, nous invitant à éprouver l’activité de voir.

Mais entrer à l’intérieur d’un espace, c’est à la fois entrer à l’intérieur de soi et atteindre cet état de rêve éveillé proche de la méditation, et “accueillir cette lumière intérieure”, un mouvement d’ouverture de soi au monde. En effet, ce principe fondamental de son travail (intérieur/extérieur, “espace qui voit” et clôture) dénote une logique plus vaste. Il y a chez lui cette idée qu’à partir de l’instant où il y a un intérieur, il y a nécessairement clôture et donc un extérieur, et cela fonctionne aussi bien en architecture, pour un skyspace, que pour notre vision du cosmos. Au-delà de la sensation de clôture que produit l’atmosphère traversée de lumière se trouve l’espace sidéral de notre galaxie, expérience à laquelle les skyspaces nous invitent. Pourquoi aller sur la lune ou dans l’espace sidéral puisque déjà sur terre, nous en faisons partie, nous sommes déjà en suspension dans l’espace sidéral :

« Je m’intéresse à l’intérieur et à l’extérieur, à toutes ces choses qui peuvent se produire à la frontière entre l’intérieur et l’extérieur, que ce soit en utilisant la métaphore du soi dans une structure, ou de l’âme et du corps. C’est cette idée de comment nous nous étendons et comment nous englobons […]31 ».

Tout ce que Turrell énonce rétrospectivement sur son cheminement artistique renforce cette idée que les Mendota Stoppages sont la base de son « grand œuvre » et que ce qui prend forme ainsi constitue une « préhistoire » du cinéma. Mais si l’analogie avec la caméra et le dispositif cinématographique est frappante, le rapport avec l’image et son statut, la captation des événements et la dimension narrative et temporelle reste quant à lui à préciser.

Les nocturnes du Mendota Hotel et du Roden Crater : un cinéma cosmique ?

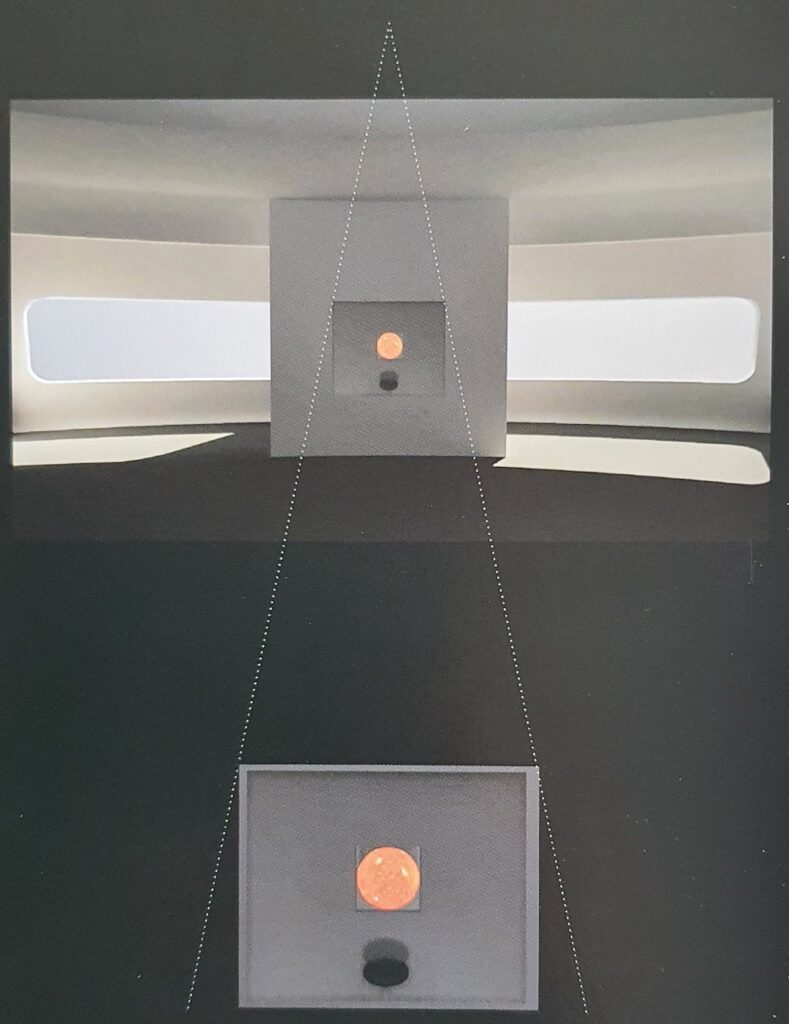

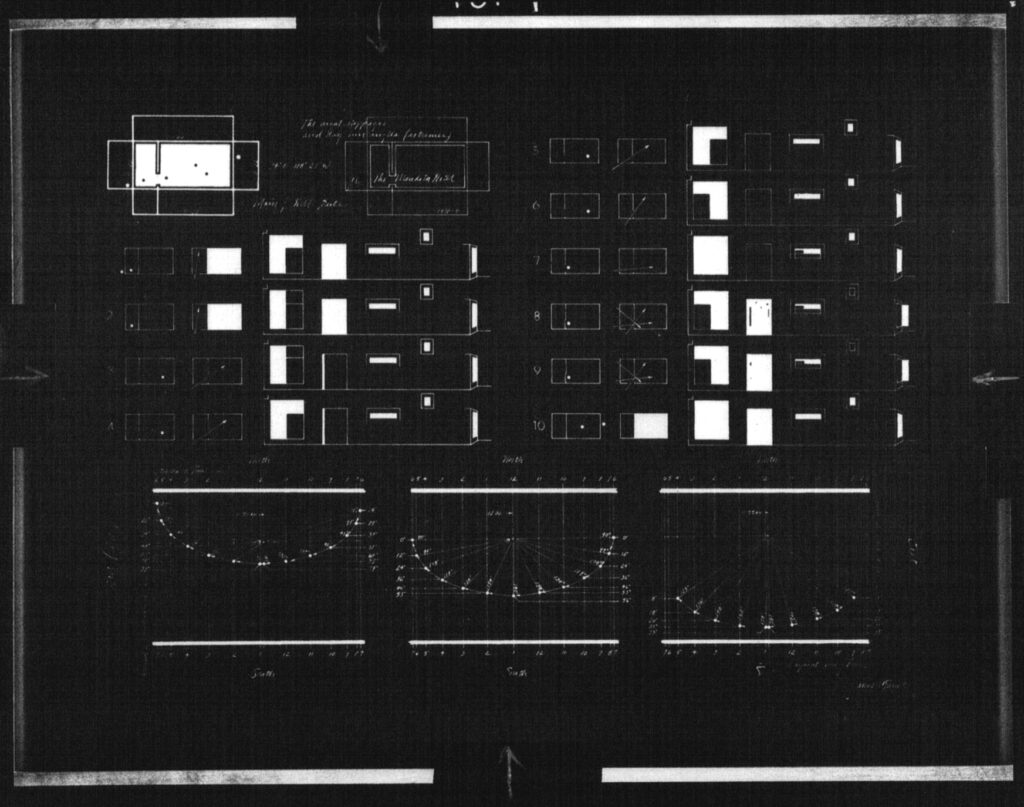

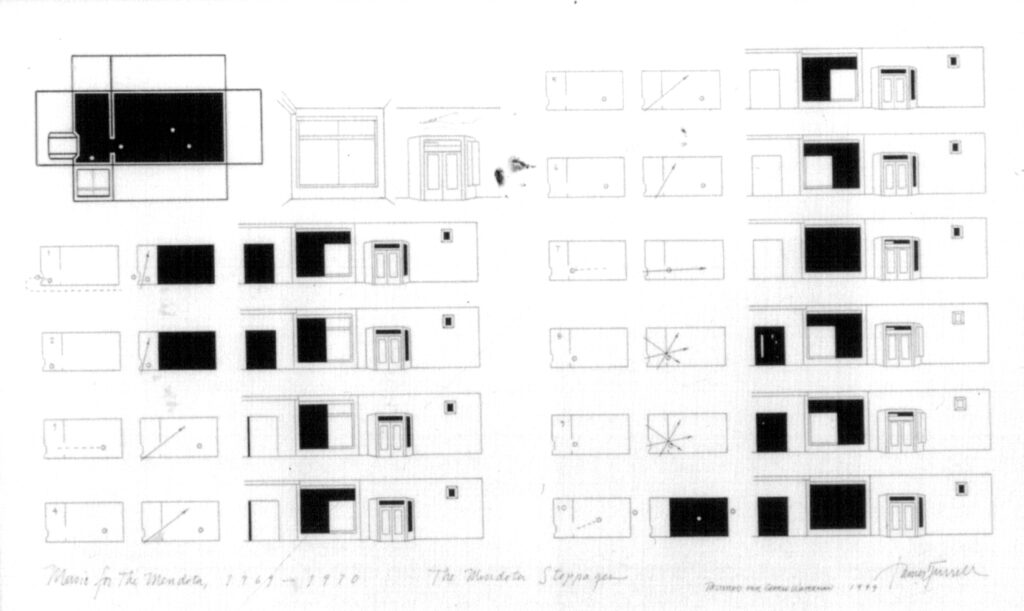

La performance de nuit des Mendota Stoppages est la plus importante. Pendant deux à quatre heures, Turrell y exécutait une forme de ballet en dix étapes figurées sur une planche intitulée Music for the Mendota (fig. 24, 25, 26, 27, 28) et décrites pas à pas dans l’ouvrage de Craig Adcock32. Le mot stoppage peut évoquer le diaphragme de la caméra et le fait d’arrêter ou de limiter le flux de lumière dans l’objectif, ici dans la pièce. En effet, les ouvertures sur l’extérieur, au nombre de cinq, étaient équipées de leur propre mécanisme d’occultation manipulé par Turrell pour laisser entrer plus ou moins de lumière lors de la performance :

« (1) Les deux fenêtres du mur sud du premier espace, fermées par des stores ; (2) la porte coulissante entre les deux espaces, équipée d’un mécanisme qui ouvre de petits trous à travers la porte ; (3) l’imposte au-dessus de la porte principale extérieure du premier espace, fermée par une porte à charnière ; (4) une petite fenêtre en retrait découpée à travers la nouvelle cloison sèche intérieure du côté ouest du premier espace, également fermée par une porte à charnière ; et (5) une étroite baie vitrée sur le côté droit de la porte principale, également équipée d’un couvercle à charnière33 ».

Fig. 24. Hôtel Mendota, Studio de James Turrell à Santa Monica

Fig. 25, 26, 27, 28. Music for the Mendota, 1970-71. Les arrêts de nuit et les angles du soleil de jour (extrêmes) pour l’hôtel Mendota, Main & Hill Streets, Santa Monica.

Le titre Music for the Mendota évoque la composition musicale, la chorégraphie de Turrell manipulant ses chambres de lumière, mais aussi la partition ou le storyboard des angles d’entrée de la lumière et du placement du public (dos à la projection de lumière comme au cinéma). Ce qui pose la question de l’organisation temporelle ou narrative.

Ces deux performances (de jour et de nuit) « représentent les premiers efforts de Turrell pour établir une relation directe entre les espaces intérieurs et extérieurs34 », les premiers espaces sensoriels site-specific. Les lumières qui entraient dans l’espace de la performance—lumières représentées, “lumières images” ou lumière environnementale habitant l’espace—venaient des astres et de l’environnement urbain, à l’angle de Hill et Main Street. Les images véhiculées par la lumière, les énergies lumineuses canalisées pour magnifier leur présence dépendaient donc de l’activité extérieure : évolution des astres selon les saisons, solstices, équinoxes, etc., circulation, phares, gyrophares, enseignes clignotantes, feux de signalisation. Des Mendota Stoppages au Roden Crater, Turrell façonne ses espaces « intérieurs » pour y accueillir des lumières extérieures qui y font événement :

« Je m’intéresse donc à la création de ces deux espaces, comme dans une camera obscura, où l’on crée un espace et où l’on ouvre cet espace à des événements extérieurs—plus précisément, certains événements lumineux à l’extérieur—et où l’on crée un événement de lumière dans l’espace. C’est ce que j’ai fait au Mendota35 ».

Il importe de préciser que, toute lumière, toute longueur d’onde, étant chargée d’informations susceptibles de produire une image, un reflet des événements extérieurs, Turrell n’hésite pas à mettre en scène cette lumière imagée, à l’appréhender en termes de lumière représentée/représentante, comme ce qui se passe sur la rétine, du moment qu’elle nourrit la réflexion sur l’acte de percevoir :

« Cette relation avec la camera obscura, les dioramas et les panoramas devient encore plus claire avec Music for the Mendota et le Roden Crater. Dans ces exemples, le spectateur se tient dans un espace qui est lui-même “regardant”. Cette étendue d’espace à l’extérieur et son expression en lumière à l’intérieur rendent cet acte de voir autoréflexif36 ».

« La lumière qui entre dans [le Mendota] depuis l’extérieur est imagée ou organisée d’une certaine manière en réponse à cette lumière extérieure37 ».

On comprend dès lors que, à l’image du Mendota, l’ensemble des chambres et espaces de perception du Roden Crater sont des machines à voir des événements, des machines de captation/projection simultanée semblables à des caméras et à des projecteurs de cinéma. La plupart des chambres du Roden Crater renvoient à cette préhistoire du cinéma en captant et projetant en temps réel les images transportées par la lumière venue de l’extérieur ou en s’inspirant de dispositifs quasi cinématographiques – camera obscura avec sténopés, héliostats, périscopes et autres systèmes optiques, architectures encadrant l’image du ciel en perpétuel changement comme c’est le cas pour les skyspaces, le Crater bowl ou la vue panoramique au format cinémascope depuis la piscine du East Space (fig. 29).

Fig. 29. East Space. Vues de l’ouverture orientée vers l’est depuis la piscine souterraine.

Cette filiation, de la peinture à la photographie et au cinéma, Turrell l’évoque quand il compare explicitement les espaces du Mendota à des caméras et qu’il évoque l’évolution de la peinture depuis les dioramas et panoramas jusqu’aux installations de peintres contemporains :

« Daguerre était un peintre qui réalisait de grands dioramas où l’on entrait à l’étage sur une plate-forme avec des peintures tout autour. Il a fait une scène de chalet suisse, une vallée montagneuse. La lumière descendait à l’intérieur et remontait derrière la toile. On voyait la lumière dans les fenêtres des petits chalets et le clair de lune illuminant les nuages. Il a créé un événement de peinture. Beaucoup plus tard, lorsque Barnett Newman a réalisé les Stations de la Croix, il a fait des installations de peinture, des tableaux à voir en séquence. Une petite partie de ce que j’ai fait vient de cette tradition de l’image peinte en trois dimensions, de cette façon de peindre avec la lumière réelle, comme avec la camera obscura. C’est quelque chose qui a commencé avec les Mendota Stoppages38 ».

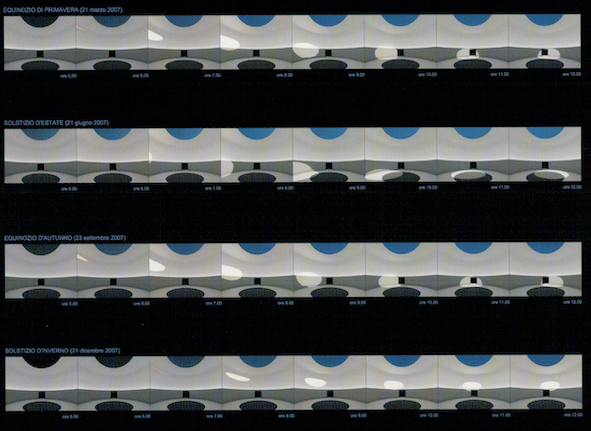

Turrell se situe ainsi dans une évolution de la peinture qui développe les conditions d’existence du cinéma. Les images successives faites de lumière réelle évoquent les captations heure par heure, de 5h00 à 20h00, que Turrell a faites de la projection du soleil les jours des solstices et des équinoxes dans le Skyspace du Crater Eye : il les a présentées comme une planche de film (fig. 30).

Fig. 30. Séquences de vues en perspective à l’intérieur de l’Œil du Cratère, réalisées les jours de l’équinoxe de printemps (21 mars), du solstice d’été (21 juin), de l’équinoxe d’automne (23 septembre) et du solstice d’hiver (21 décembre) de l’année 2007, de 5h00 à 20h00 respectivement.

C’est que, si l’image enregistrée n’est pas au cœur de son travail, l’image en mouvement et son déroulement en temps réel sont pour lui essentiels. Ainsi, au Mendota, Turrell informait d’abord les invités du protocole. Il les plaçait ensuite dans l’espace de la performance, éteignait les plafonniers pour les plonger dans l’obscurité. Après un temps déterminé, il actionnait les mécanismes contrôlant le flux lumineux. A la fin des dix étapes, le public le rejoignait dans le salon pour prendre le thé et discuter. Par la seule manipulation des stores et panneaux coulissants des ouvertures, Turrell créait « un ensemble organisé d’images lumineuses39 », mais mobiles. En actionnant des coupe-flux, il produisait un diaporama fait d’images animées, opérait de réels changements de plan, car il utilisait toutes les lumières mobiles, fixes ou clignotantes provenant de la rue et de l’activité urbaine pour créer de véritables « séquence(s) d’événements lumineux en constante évolution40 » :

“La première pièce était associée à un mouvement considérable, et les lumières et les ombres étaient assez nettes et lumineuses pour ressembler à des images animées. En effet, de nombreux spectateurs ont pensé que ces images étranges étaient projetées sur les murs à l’aide d’un projecteur de cinéma41 ».

Les lumières qui, au départ, apparaissaient comme des images projetées, perdaient au fil de la performance de leur lisibilité, mobilité, puissance lumineuse, devenaient abstraites, puis se dissolvaient en formes évanescentes, pour ensuite laisser place à une lumière diffuse et faible habitant l’espace qui finissait par disparaître totalement. Au fur et à mesure de la performance, la lumière diminuant et la pupille s’ouvrant, il devenait possible d’enrichir la perception, en particulier en déplaçant le plan rétinien du dispositif depuis le mur de projection à l’étape 1 jusqu’aux plans immatériels où la lumière des étapes 5 et 6 était perçue dans l’espace (ce qui donnera les Projection Pieces et les Wedgeworks).

Par ailleurs, la performance nocturne suivait un scénario logique et précis évoluant d’une forme de visibilité à une autre, d’une vision imagée et imparfaite du monde extérieur projetée sur les murs pour finir, une fois le public plongé dans le noir total, en un chaos rétinien, comme plus tard dans les Dark Spaces. Liée à la question des privations sensorielles, cette étape avait aussi un caractère méditatif :

« L’objet physique et la plupart de la lumière disparaissaient. Les spectateurs basculaient dans des états proprioceptifs à la fois contemplatifs et autoréflexifs qui partagent des caractéristiques avec les états méditatifs42 ».

Le retour au salon à la fin de la performance était vécu comme une chambre de décompression43 – la fin du film – après une plongée programmée dans l’acte de percevoir, des hard lights aux soft lights jusqu’au noir total, des images lisibles aux formes abstraites, eïdola évanescentes se détachant du plan (rétinien) du mur jusqu’à se dissoudre totalement en laissant place à une présence réifiée de la lumière habitant l’espace tridimensionnel, avant de se clore dans le chaos rétinien. Toute cette progression dénote une écriture scénaristique et scénographiée que le spectateur suit et performe à la fois, selon un ordre prédéterminé pour tous. C’est ce même type d’écriture que le public sera invité à acter au Roden Crater, jusqu’à l’ultime étape du Sunrise Tearoom. Si l’existence d’une écriture scénaristique mettant en jeu un déroulement temporel est patente, il reste à s’interroger sur le statut des images capturées et sur la dimension narrative du scénario turrellien.

Dans les Mendota Stoppages, la déclinaison des modes de présence de la lumière semblait n’avoir de sens que dans le cadre d’un projet de conscientisation de l’acte de percevoir, mais les lumières nocturnes de la ville capturées, même en lumières-volume, opéraient aussi comme une trame narrative renvoyant (indiciellement, référentiellement) à l’activité urbaine que l’on pouvait suivre et déduire de ses perceptions. Au Roden Crater, les lumières célestes capturées dans des « salles obscures » aux projections quasi cinématographiques servent un dessein plus ambitieux qui consiste à nous reconnecter avec le temps géologique et cosmique, avec la nature et le cosmos :

« Au fond, ce que je voulais vraiment, c’était poser comme cadre le temps géologique, pour que vous soyez dans cette sensation temporelle, plutôt que dans la temporalité construite par l’homme. […]. Et dans cette sorte de mise en scène du temps géologique, je voulais créer ces espaces d’interaction avec les vides et la lumière du ciel. Cela consiste juste à jouer la musique des sphères de la lumière. […]. Cette œuvre est à vrai dire un assemblage de l’univers du voir qui regarde dans les différentes parties de l’univers, dans l’espace extérieur44 ».

La contemplation de la voûte céleste et du cosmos captés et imagés par le Roden Crater renoue avec une forme de cinéma cosmique que l’homme contemple et façonne depuis des millénaires. Depuis l’univers magique des prénéandertaliens, jusqu’à la projection sur lui des personnages et récits des mythologies aussi bien égyptiennes et grecques que chinoises, indiennes, aztèques ou incas, ce cinéma du ciel est au fondement de l’astronomie, des observatoires et de pans entiers des civilisations humaines45.

Ainsi, la course prédéterminée des planètes et les événements célestes à venir – décrits sur le site de l’artiste pour les deux prochains millénaires – est un texte que Turrell interprète en isolant certains événements, comme un cinéaste qui adapte un long roman choisit d’en exclure tels développements ou personnages. On peut s’interroger sur la dimension proprement « narrative » au sens où il n’y a pas là un récit ou une intrigue au sens classique, traitant de tragédies humaines et sublunaires, mais le choix de Turrell de parier sur des temporalités très longues, à l’échelle cosmique, est aussi une manière de proposer un récit qui dépasse l’échelle de la temporalité humaine et de l’histoire des civilisations pour projeter le spectateur dans une dimension temporelle cosmique, « géologique », disait-il (cf. supra), dans laquelle se joue une autre grandiose tragédie : la disparition inéluctable de l’humanité, de notre planète, mais aussi, pour ainsi dire vécue et mise en scène en direct, de toutes ces étoiles ou de ces stars dont la lumière nous parvient alors qu’elles ne sont plus… Turrell évoque avec amusement cette échelle de temps un peu moindre où le Roden Crater, dans un avenir lointain, passera lui-même à l’état de ruine.

Le Roden Crater, loin de proposer une expérience extatique et sacrée, invite, grâce à ses dispositifs de perception, à contempler à l’œil nu des lumières proches comme celle du Soleil, mais aussi d’autres très lointaines, de formation antérieure au système planétaire et dont on prendra conscience qu’elles ont mis environ trois milliards d’années à nous parvenir46. Ces lumières, aussi faibles soient-elles, Turrell les capte dans des chambres de perception appropriées où le spectateur est ainsi mis en contact physique avec un temps cosmique qui dépasse de très loin sa mesure. Pourtant, cette expérience le met au diapason de l’histoire de l’univers et de ses perpétuels changements47, auxquels il est comme tout homme intimement connecté48, et ce sont ces dispositifs cinématographiques turrelliens, pour la plupart nocturnes, qui le plongent, non pas seulement dans l’espace – ce serait une simple photographie – mais aussi dans la temporalité de l’univers.

Charlotte Beaufort

- Cf. Charlotte Beaufort, Sciami 9, avril 2021, https://webzine.sciami.com/meeting-luce-e-intersoggettivita-negli-skyspaces-di-james-turrell/ ↩︎

- https://rodencrater.com/celestial-events/ (consulté le 21/09/2021). ↩︎

- Ibid. ↩︎

- La configuration et l’orientation de l’escalier du canon du North Space sont inspirés de l’instrument astronomique Samrat Yantra conçu par le Maharajah Jai Singh, Voir, James Turrell. Geometrie du luce. Roden Crater Project. Milan, Mondadori Electa, Istituto Universitario di Archittettura di Venezia, 2007, p. 261, note 2. ↩︎

- Voir, Almine Rech, B. Ruiz-Picasso, Rencontres 9 : Almine Rech/James Turrell, Paris, Almine Rech Éditions, Éditions Images Modernes, 2005, p. 19. ↩︎

- Les kivas sont des chambres de cérémonie souvent rondes et enterrées, surmontées d’un trou au plafond par lequel on entre et sort à l’aide d’une échelle. ↩︎

- Titre d’un skyspace, Twilight Epiphany (2012). ↩︎

- James Turrell, James Turrell : Into the light, C. Gianni (curator), Pittsburgh, 2002, p. 46 (in Geometrie, 2007, p. 201, traduit de l’italien). ↩︎

- « I think it possible to look at your own looking, to see yourself see.”, In James Turrell, « Plato’s Cave » (In a conversation with Ana María Torres), James Turrell, Catalogue d’exposition, Dir. Ana Maria Torres, Valencià : IVAM Institut Valencià d’Art Moderne, 2004, p. 62. ↩︎

- James Turrell, « Seeing the Light. James Turrell talks to Martin Gayford about the material of his art » (Interview by Martin Gayford), Modern Painters 13.4 (Winter 2000), p. 26. ↩︎

- Ibid. ↩︎

- James Turrell, « Plato’s Cave », op. cit., p. 64. ↩︎

- Ibid., p. 59. ↩︎

- Ibid., p. 70. ↩︎

- Ibid., p. 64. ↩︎

- James Turrell, « Auszug aus dem Gespräch mit James Turrell in Flagstaff (Arizona) » (1997), In, Gehring, Ulrike. Bilder aus Licht. James Turrell im Kontext der amerikanischen Kunst nach 1945, KERHER Verlag Heildeberg , 2006, p. 262. ↩︎

- James Turrell, « Plato’s Cave », op. cit, p. 60. [je souligne] ↩︎

- James Turrell, « Seeing the Light…”, op. cit. , p. 30. ↩︎

- James Turrell, « Plato’s Cave », op. cit., p. 67. ↩︎

- Ibid., p. 70. ↩︎

- Ibid., p. 66. ↩︎

- Ibid., p. 70. ↩︎

- Craig Adcock, James Turrell, The Art of Light and Space, Oxford, Berkeley and Los Angeles : University of California Press, 1990, p. 88. ↩︎

- James Turrell, « Plato’s Cave », op. cit., p. 63. ↩︎

- « Interview with James Turrell », by Julia Brown, In James Turrell. Occluded front, Los Angeles : Museum of Contemporary Art. San Francisco : The Lapis Press, 1985, p. 23. ↩︎

- Ibid., p. 22-23. [je souligne] ↩︎

- James Turrell, Christine Y. Kim, « James Turrell: A Life in Art », (Text originally published in James Turrell : A retrospective, LACMA/Prestel, 2013), In James Turrell. It Becomes your experience, Nantes, Gand : Musée d’arts de Nantes, Éditions Snoeck, 2018, p. 51. ↩︎

- James Turrell. Inside Outside, Interviews-Artists, Interview by Nicholas James (June 1996), Cv/Visual Arts Research Archive 57, CV Publications, 1996-2005, p. 8. ↩︎

- James Turrell, « Plato’s Cave », op. cit., p. 62. [je souligne] ↩︎

- Cf. Turrell, « Plato’s Cave », 2004, p. 65. ↩︎

- James Turrell, Inside Outside, op. cit., p. 8. ↩︎

- Craig Adcock, James Turrell, The Art of Light and Space, op. cit. , 1990. ↩︎

- Ibid., p. 89. ↩︎

- Ibid., p. 88. ↩︎

- James Turrell. Inside Outside, op. cit., p. 8. ↩︎

- James Turrell, « Plato’s Cave », op. cit., p. 70. ↩︎

- Ibid., p. 62. ↩︎

- James Turrell, « Plato’s Cave », op. cit, p. 63 ↩︎

- Craig Adcock, op. cit., p. 89. ↩︎

- Ibid. ↩︎

- Ibid., p. 91. ↩︎

- Ibid., p. 97. ↩︎

- Ibid., p. 97, n21. ↩︎

- James Turrell. Inside Outside, op. cit., pp. 17-18. ↩︎

- Cf. Trinh Xuan Thuan, Vertige du cosmos, Paris, Flammarion, coll. « Champs sciences », 2019. ↩︎

- James Turrell, « Seeing the Light…”, op. cit, p. 29. ↩︎

- Trinh Xuan Thuan, Une nuit, Paris, L’Iconoclaste, 2017, p. 153-5. ↩︎

- Ibid., p. 145. ↩︎