Chacun sait qu’Hitchcock est le metteur en scène des regards dans Rear Window, Vertigo et Psycho. Mais je voudrais remonter aux origines et à la période du muet, à une époque où il veut déjà ‘filmer la pensée’. Il me semble en réalité qu’Hitchcock est passé des simples procédés de virtuosité technique à une maîtrise progressive des regards, jusqu’à ce que les regards eux-mêmes deviennent un des thèmes centraux des films de la maturité. C’est cette évolution qui me servira de plan : je vais d’abord revenir sur la syntaxe des regards telle qu’Hitchcock l’illustre et amorcer une réflexion sur le site du regard ou plutôt sur la chaîne des regards au cinéma. J’ébaucherai ensuite l’évolution historique de l’art de ‘filmer la pensée’ chez Hitchcock et je finirai par le regard considéré comme un thème de ses films. Mais je devrai alors me limiter à deux questions : a) qui (homme ou femme) regarde qui dans cette chaîne ? b) entre désastre et désir, quelle est la place de la réalité et celle du fantasme ?

Il est possible de suggérer une syntaxe des regards par l’exemple : Psycho, 39 Steps et Notorious :

1 – La complexité d’un seul regard : Psycho (1960).

Si Psycho est la Joconde du cinéma, la scène où Norman Bates se comporte en voyeur est plutôt une sorte d’équivalent au cinéma des Menines de Velasquez en peinture, une sorte de leçon sur l’articulation des regards au cinéma. La scène offre d’abord l’évidence d’une chaîne visuelle : la caméra regarde Norman, qui regarde Marion, qui regarde sa chambre (et les dollars objets de son désir)… Ces trois regards habitent trois lieux : la salle de cinéma où nous regardons le film ; le ‘parlour’ où Norman regarde Marion ; la chambre où Marion regarde son lit. On passe du regard de la caméra à celui – ici redoublé – des personnages, ou pour le dire autrement d’une identification primaire (à la caméra) à plusieurs degrés d’identification secondaire (aux personnages). Cette chaîne passe par deux trous dans les murs : le rectangle de l’écran et le trou rond dans le mur du parlour. Ces trous sont les seuils qui cachent et révèlent en partie l’objet des regards. Mais le cinéma dispose d’un autre moyen pour intercepter le regard : Hitchcock joue du plan de coupe qui interdit de voir ce que Norman a vu : le moment où, ‘le temps d’un sein nu entre deux chemises’, il entrevoit le corps de Marion, c’est son visage que montre la caméra.

Cette image, mille fois répétée par le cinéma, du sujet qui regarde au lieu de l’objet regardé devrait au moins nous renseigner sur l’état d’esprit de Norman. Mais il n’en est rien : l’image de son œil reste muette. Il reste un objet impassible.

2 – The 39 Steps (1935) : plusieurs personnages dans un système de regards.

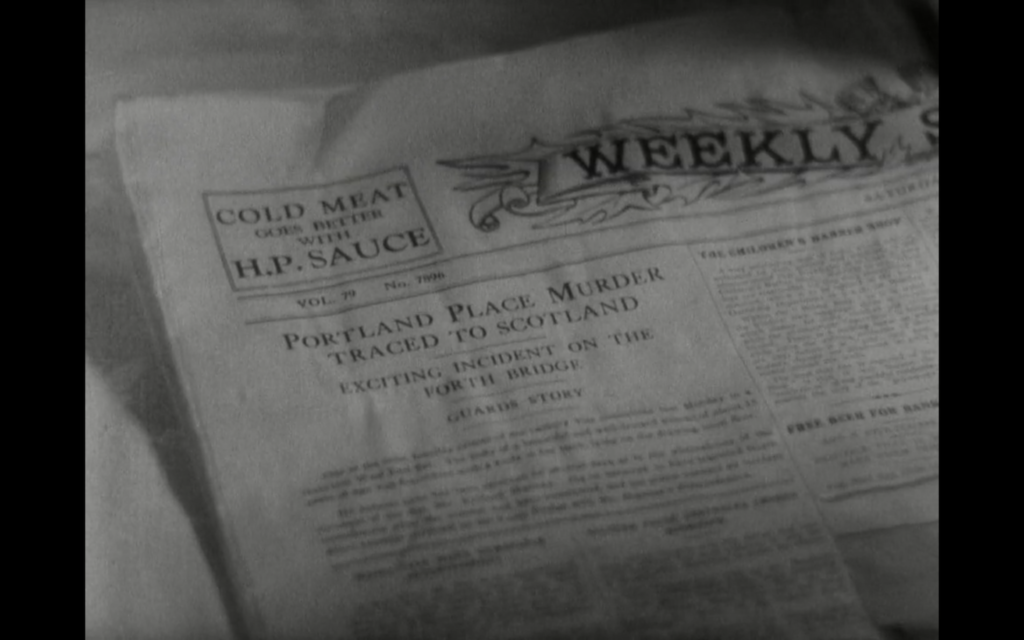

Il en va autrement dans le second exemple. On se souvient de la belle scène où Richard Hannay (Robert Donat), accusé de meurtre et poursuivi jusqu’en Ecosse, se réfugie chez un couple d’Ecossais. Le mari (John Laurie), aussi religieux qu’il est jaloux, offre son hospitalité et sa table et, pendant qu’il bénit le repas, Hannay remarque un journal sur la nappe. Voici la très rapide séquence d’événements visuels : la caméra montre les yeux de Hannay, puis le titre du journal (qui raconte sa fuite) ; puis le visage de la jeune femme qui va d’Hannay au journal, auquel elle réagit en silence dans un vif échange de regards avec Hannay ; enfin, le mari remarque leur jeu de regards et – évidemment jaloux – se lève, sort et les épie derrière le cadre de la fenêtre.

Reprenons ces étapes : cette fois, contrairement à Psycho, les regards sont très expressifs, voire utilisés comme outils de communication entre les deux jeunes gens. Ensuite, ces regards désignent ce qu’ils voient – les objets de leurs pensées. De façon lisible à l’intérieur de la diégèse ou de façon réservée au spectateur. Ce qu’ils voient dépend aussi, pour nous, de ce qu’ils savent (ou de ce qu’ils croient savoir). On remarque alors deux positions du regard : John Laurie (le mari) est d’abord inclus dans le groupe ; puis il le quitte et s’exclut. Il voit alors le couple de l’extérieur, à travers la fenêtre, comme les spectateurs, dans un ‘sous cadre’ dessiné par la fenêtre, qui est déjà une figuration de l’écran de cinéma et qui annonce Rear Window (1954). Il s‘agit là d’une constante hitchcockienne : la diégétisation naturelle des dispositifs. Chez lui, rien n’est figé, le regard ne cesse de changer de statut et de position.

Terminons par un dernier exemple très célèbre de ces passages qui nous conduisent de la vision du narrateur à la vision des personnages : la clef Unica de Notorious (1946). Cette scène illustre la liberté d’écriture d’Hitchcock quand il passe d’un type de narration à un autre : d’abord en vision subjective à travers les yeux d’Alicia, dans un deuxième temps le film se fait conteur, comme si une voix disait : ‘quand Alicia vit la clef sur la commode…’ La clef est vue du haut de l’escalier, par personne en particulier, sinon le mega-narrateur. Vision globale et ironique, celle de la ‘bird’s eye view’.

Quel bilan peut-on tirer de ces exemples ? D’abord, Hitchcock ne cesse de passer d’un regard ‘camera’ (primaire) à un regard ‘personnage’ (secondaire) avec une fluidité qui est mise au service du récit. Ensuite, il utilise trois moyens pour ‘montrer la pensée’ de ses personnages : d’abord l’expression des visages et des regards (on pense au terrifiant masque de Mme Sebastian, la mère nazie de Claude Rains dans Notorious) ; ensuite le jeu complexe des seuils qui séparent l’objet regardé des regards : ce qui est montré, caché, filtré ou déformé, bref comment l‘objet est vu ; enfin le jeu des désignations des objets par les regards et des échanges d’un regard avec les autres. Tout ceci donne un avant-goût des possibilités du cinéma : concernant cette désignation, essentielle au cinéma, il faudrait aussi évoquer les degrés de présence des objets désignés :

- L’objet peut être désigné in praesentia (comme le journal de 39 Steps). Même si les trois personnages n’y voient pas la même chose…

- Il peut être désigné et rester hors champ : à la fin de Young & Innocent (1937) l’héroïne regarde à gauche puis à droite du cadre, désignant ainsi un double hors champ réconcilié : d’un côté le père policier, de l’autre l’amoureux faux-coupable. On remarque au passage que ce hors champ reste solidement ancré dans la diégèse. Bref, on pourrait dire ici qu’en filmant le regard, Hitchcock montre la pensée.

- L’objet peut être désigné ‘dans le vide’ d’un récit en attente, comme dans le cas du visage (en noir et blanc) qui ouvre le générique au tout début de Vertigo (1958) : ce regard semble désigner trois lieux face à elle, peut-être les trois femmes (Carlotta, Madeleine et Judy)…à découvrir plus tard. Cette fois, le regard filmé désigne une pensée à venir…

- Il aboutit enfin au merveilleux instant de Vertigo où (au restaurant Ernie’s) Scottie et Madeleine se voient en imagination, par notre intermédiaire, sans toutefois aucunement se regarder. Cette fois, dans une inversion troublante, ce n’est plus le regard qui pense, mais c’est la pensée qui regarde.

Expression, seuils et désignations…

La jeune femme voit le journal

Elle le lit…

… et réagit. Hannay fait non de la tête « ce n’est pas moi ! ».

Le mari jaloux les observe…

… et s’isole pour les épier.

En tout cas, de Bill Krohn à Deleuze, on s’accorde à dire qu’Hitchcock filme la pensée. Je voudrais montrer maintenant qu’il s’agit d’une lente évolution issue de traditions extérieures au cinéma. Filmer la pensée ? Une consultation chronologique des films montre clairement que certaines figures viennent très tôt, liées aux difficultés d’expression du muet (on devrait relire le Rudolph Arnheim de Film as Art) et à des habitudes issues du théâtre et des cartoons, mais elles évoluent et deviennent un objet de réflexion en elles mêmes. Lançons-nous donc dans une ébauche d’histoire des regards hitchcockiens.

Première étape : montrer l’objet de la pensée des personnages.

The Lodger (1926) : dans la maison londonienne de la jeune fille, ses parents observent le lustre au plafond et ils ‘entendent’ les pas d’Ivor Novello, le jeune homme qu’ils soupçonnent d’être l’Eventreur. Le film nous montre leurs pensées. On sait qu’Hitchcock a utilisé une épaisse plaque de verre pour rendre ce ‘plafond’ transparent et filmer les pas de l’acteur vu de dessous.

Le plafond de verre.

Il s’agit de faire voir un bruit, comme dans le cas du coq de Nosferatu. Or, vers la fin du film, les ‘indices’ de la présence sont devenus suffisants et le plafond transparent inutile : le cinéma a progressé sous nos yeux rendant le précédent trucage un peu lourd.

On peut également citer un autre trucage presque ridicule, dans le superbe exercice de virtuosité qu’est The Ring (1927) : le boxeur jaloux ‘voit’ en surimpression le visage de son rival dans le punching ball qu’il bourre de coups ; gag de BD et/ou procédé emprunté à Méliès.

Deuxième étape : montrer les visages.

Au contraire de ces exemples qui confient l’expression des sentiments à autre chose que le visage des comédiens, par exemple à des objets, l’expression de la pensée se lit souvent en l’absence de l’objet désigné :la standardiste d’Easy Virtue (1927) entend par hasard une demande en mariage et exprime par ses seules mimiques toutes les étapes d’un dialogue inaudible entre des locuteurs invisibles. Notre habitude de cette situation de ‘demande en mariage’ permet de deviner ce qu’elle entend.

Passons maintenant au parlant : le monologue intérieur vient du théâtre où l’acteur est maintenu à distance. Avec le cinéma parlant il passe en gros plan. Comme le dit Elia Kazan : ‘on peut s’approcher pour voir à l’intérieur des gens’. Dans les années trente les choses n’allaient pas de soi. Pour le monologue intérieur de Sir John (Herbert Marshall dans Murder, 1930) l’image montre l’acteur bouche fermée, sa voix est pré-enregistrée et un orchestre symphonique joue le prélude Tristan sur le plateau, dans un dispositif-oxymore provocateur (chuchoter l’intime avec une trentaine de musiciens)! Le théâtre nous avait fait accepter que le personnage puisse ‘penser à voix haute’, ces procédés visent plus de ‘naturel’ ou de vraisemblance, même s’ils montrent l’acteur qui parle bouche fermée. Plus généralement, le mouvement du cinéma ‘classique’ va vers le refus des procédés extrêmes et il leur préfère une diégétisation des figures de la représentation de la pensée. On en trouvera un bel exemple dans The Paradine Case (1947) quand le juge Horfield joué par Charles Laughton regarde l’épaule dénudée d’Ann Todd : Hitchcock suggère un peu moins qu’une ‘pensée’, mais il obtient une évidente diégétisation de la forme par la désignation in praesentia. Moins de technique, plus de travail pour le spectateur…

3 – Quelques procédés A – Déformations ‘passives’. Revenons maintenant à l’histoire du regard avec ses déformations et ses anomalies : déformations passives, regards filtrés, hallucinations et projections. Voici quelques exemples : dans Downhill (1927) la caméra voit un personnage entrer à l’envers puisque la jeune femme dans sa loge le voit en renversant la tête : simple gag énonciatif dans un film fantaisiste. Souvent, il s’agit de voir le monde déformé : 1) parce que le héros (Ivor Novello) est épuisé (Downhill) ; 2) parce que l’héroïne a bu (Alicia, dans Notorious). Ou encore, 3) à travers les larmes d’Emily dans Rich and Strange de 1931 (elle lit la lettre d’adieu de l’homme qu’elle aime) ; 4) à travers les lunettes déformantes de l’avocat Briggs (Young & Innocent) ou celles de Jane Wyman (Stage Frighten1950). Ajoutons ici que les lunettes ajoutent à la caractérisation du personnage.

Dans The Ring on trouve une amusante petite synthèse de ces procédés. Une scène de jalousie montre successivement : le visage très expressif du boxeur jaloux ; des images dans un miroir de la cause de sa jalousie (le couple adultère) ; des images fantasmes des effets de sa passion. On est alors passé de la simple monstration à la déformation de l’objet pensé. Dès lors, et de plus en plus, il s’agit de faire percevoir les effets d’un savoir ou d’une obsessionsur le regard du personnage : les sentiments exprimés sont en accord avec ce que sait ou voit le spectateur : scènes du couteau de Blackmail (1929) ; scène de cinéma dans Sabotage en 1936 (le dessin animé sur Cock Robin); poison et prise de conscience d’Alicia empoisonnée qui voit enfin dans son délire les ombres du couple assassin (Notorious).

L’image organise de charmants écarts de vision entre plusieurs personnages. Hitchcock reprend la même idée du couple amoureux qui ne ‘voit’ pas la même chose : elle admire la beauté du paysage, il approuve, mais n’a d’yeux que pour elle… Voir Larita à Eze dans Easy Virtue, puis Constance (Ingrid Bergman) et John Ballantine dans Spellbound (1945). Ecarts entre les personnages et le spectateur qui en sait plus qu’eux : une des plus belles scènes de Under Capricorn (1949) montre Hattie (encore Bergman!) qui descend les escaliers avant d’aller au Bal. Les deux hommes l’admirent et le mari (Joseph Cotten) suggère d’ajouter un collier de rubis. Le rival et la belle se récrient, mais le spectateur découvre que le mari cache piteusement son collier malvenu : la machine à jalousie est en marche. L’exemple le plus connu de ces différentiels de savoirs risque de passer inaperçu : quand Arbogast arrive tête nue dans la maison de Psycho, le chapeau à la main par courtoisie pour la vieille femme qu’il veut convaincre, nous sommes devant l’évidence qu’il s’est trompé de film et qu’il va en mourir …

Si bien que certains personnages sont devenus aveugles ou refusent de voir ou de se regarder. Dans un moment de lumière lubitschienne, Hitchcock rend son regard à Ingrid Bergman-Hattie (Under Capricorn) : Adare, l’Irlandais de passage, a compris que tous les miroirs ont été supprimés de la maison pour qu’elle ne puisse pas voir sa déchéance. Alors, sur le revers d’une fenêtre, c’est sa veste qu’il offre pour recréer un miroir, dans un sublime instant de renaissance du regard posé sur la beauté du monde.

Au contraire, beaucoup de personnages vont au devant de leurs regards ou plutôt, ils pratiquent la projection plutôt que la découverte du monde. Il peut alors s’agir de filtres du regard. Nous croyons voir… mais nous imaginons, nous projetons des images à travers les filtres de nos consciences. Il s’agit d’abord seulement de filtres qui ‘colorent’ ou donnent une ‘forme’ au monde. Cela commence par de petits effets amusants : le fêtard du début de Champagne (1928) voit la salle de bal à travers le filtre de son verre de Champagne. Il s’agit à la fois d’un gag et d’un ‘réglage’ spectatoriel. On retrouve le même procédé, la même diégétisation de la subjectivité du regard, dans Spellbound (1946) quand Gregory Peck ‘voit’ le bureau de son hôte à travers un verre de lait dont la blancheur annonce la menace de sa folie. Et, 18 ans plus tard, Marnie (1964) abandonnera même la justification diégétique du rouge au profit d’une série d’identifications assez désinvoltes et européennes. Ces filtres donnent une forme au récit.

Des hallucinations aux projections

Hitchcock montre parfois de vraies hallucinations: Sylvia Verloc (Sabotage) ‘voit’ Stevie, son frère mort, dans la foule et la caméra nous le montre. Mais, cette fois, c’est le personnage halluciné qui crée l’image. Ici un malentendu à lever : on pourrait croire retrouver les images du début, quand le plafond de The Lodger était transparent. Mais le locataire existait et il était réellement présent à l’étage. Il s’agit ici d’autre chose: cette fois le personnage crée l’image, il l’invente ou il la réanime, comme Scottie avec Madeleine ou Norman avec sa mère. Le personnage devient alors comme une lanterne magique ou une lampe… Face à une représentation de la structure offerte par le récit, il projette les déclinaisons du possible et de ses désirs.

La comédie muette The Farmer’s Wife (1928) vaut d’être vue pour quelques très belles scènes annonciatrices de la maturité hitchcockienne. Le fermier veuf a décidé de se remarier et il va d’échec en échec : toutes les femmes qu’il va voir sont odieuses, laides ou à moitié folles. Au bord du renoncement il s’assied près de l’âtre, face à la chaise vide de son épouse défunte, et il croit voir – en surimpression – défiler les femmes qui l’ont refusé – toutes ridicules, méprisantes ou hargneuses. C’est alors que sa servante, Minta, jeune, belle, généreuse et bien présente, s’assied simplement sur la chaise, dans un retour affirmé du poids physique du réel. Il était bien sûr le seul à ne pas savoir qu’il allait l’épouser. Bref, une structure ‘vide’ est d’abord mise en place (la chaise en attente) et le désir vient l’investir, l’habiter… bref s’asseoir dedans.

La chaise de l’épouse…

Une des femmes courtisées que le regard du fermier « projette ».

Minta , la Femme bien réelle.

Ce jeu avec la structure s’affirmera dans North by Northwest ( 1959) et la forme vide de Kaplan qui attend pour être comblée. Il s’agit de donner raison à la structure, de devenir le personnage sur le dessin, de préférer l’essence à l’existence, etc… Tout ceci culmine bien sûr avec le regard allumé, le regard-lampe de Scottie, qui projette sur Judy l’image de Madeleine. La question est alors de savoir si cette projection n’est pas trop dangereuse, si elle a l’épaisseur et la présence du réel et si elle n’implique pas une mise en procès de l’activité coupable du regard. Et d’abord, comment situer Hitchcock par rapport à la description de Laura Mulvey qui dénonce la position de la femme comme ‘paysage de l’homme’, objet d’un regard masculin sujet et maître. Je vais m’en tenir à deux questions : le sexe du regard et les dangers du désir. Penser les regards

Masculin/féminin

Il faut dire que l’exemple de The Farmer’s Wife promettait une attitude caricaturale de la part d’Hitchcock. Un homme y contemple des femmes que son regard convoque à volonté (lampe), puis Minta, la servante bien réelle, s’impose en s’asseyant innocemment dans la chaise paradigmatique. Cette brève scène annonce plusieurs thèmes hitchcockiens : le regard de l’homme ; le va-et-vient entre l’objet fantasmé et l’ objet réel ; c’est à dire le regard qui projette (Scottie) et le regard qui scrute(Jeff) et leur articulation. J’y reviens bientôt. On verra aussi que la victoire du réel (annoncée par Minta) sur le fantasme est assez fréquente chez Hitchcock : Jeff (Rear Window) renonce à l’Himalaya pour rester à côté de Lisa, Scottie (Vertigo) épousera sans doute Midge (Barbara Bel Geddes) après la mort de Judy et la jeune Charlie (Shadow of a Doubt en 1943) épousera le gentil policier, après les frissons éprouvés devant son oncle Charlie. De même avec l’héroïne de Stage Fright.

Alors, homme ou femme, qui détient le pouvoir du regard désirant ? La question est de savoir qui – aux yeux du spectateur – est le paysage de l’autre, qui est objet et qui est sujet. Les scènes de désir at first sight sont nombreuses et éclairantes : normalement (on pense au MalteseFalcon de Huston, en 1941, ou à Spellbound) on s’attendrait à une neutralité réciproque : les amants se trouvent face à face et le monde s’arrête de tourner … Mais voici que deux incipits de ThePostman Always Rings Twice montrent combien la caméra peut changer tout ce qui se passe dans l’univers des personnages. En 1946, Tay Garnett suit Frank (John Garfield) jusqu’à ce qu’il découvre Lana Turner des pieds à la tête, exhibée comme sur une photo de star : c’est le schéma attendu (et déjà ironique chez Garnett) du mâle appâté par la femme-objet. Dès 1942, Luchino Visconti (Ossessione) inversait habilement les regards : le long incipit évite soigneusement de montrer le visage de ‘Frank’ et, quand le couple se rencontre pour la première fois, c’est d’abord l’admiration de la femme qui est lue sur son visage, avant que nous ne découvrions enfin le très beau visage de l’homme-objet.

Chez Hithcock, historiquement, ce sont d’abord les femmes (public majoritaire ?) qui regardent des hommes mis dans la position d’objet à désirer, à plaindre et à sauver… (ce qui sera schéma de Rutland dans Marnie, mais inversé). Ivor Novello est cet objet dans deux films, même si le frisson vient d’abord de sa culpabilité possible (comme pour les femmes ultérieures). Dans Downhill, il est aussi l’objet du voyeurisme féminin, mais cette fois la voyeuse est bientôt le centre de la réprobation du spectateur… qui est un peu faux-cul. Dans The Ring deux hommes-spectacle ne cessent de se battre à demi-nus pour le regard d’une femme. Et puis, comment oublier le baiser surprise de Grace Kelly dans To Catch a Thief (1955)? Les femmes hitchcockiennes ont de l’initiative et les hommes s’en trouvent fort bien.

Attention, tous les films d’Hitchcock ne sont pas concernés par ces dynamiques du regard désirant. Mais dans la période 1940-50 ce sera le regard des femmes que nous regarderons se débattre dans ses contradictions. Dans Rebecca (1940), l’objet regardé reste Max de Winter, même si le regard féminin est pris dans les filets de la société masculine qui l’a construit. Bill Krohn (bonus du DVD) remarque à juste titre que Suspicion est la réponse et la correction de cette position hollywoodienne : j’ajoute que Lina est atteinte du syndrome de Swann. Elle veut faire entrer le Johnny réel – qui est un rigolo plus qu’un gigolo – dans l’image de son livre. Comme Swann voit Odette de Crécy à travers le filtre d’un Botticelli, Lina projette son fantasme sur un matériau plutôt réfractaire. C’est aussi ce que fera Scottie avec Judy, à l’énorme différence près que Judy elle même est prise dans la chaîne du désir en retour.

Hommes ou femmes, ces personnages de la maturité sont des regards-lampes qui projettent leurs fantasmes sur la réalité, tout en préservant (à leur insu ?) une intéressante distance entre eux et le corps de leur désir. Or, avec Vertigo, Hitchcock semble atteindre le sommet de sa description du regard masculin. Cette masculinité se dissout ensuite, par exemple avec la création du corps irregardable de Mother et l’échange des genres sexuels dans les hésitations de Norma(n). La désexualisation – l’abandon du ‘rapport’ sexuel culmine peut être dans la scène de la douche où le regard ne cesse de changer de position : dans le corps soulagé de Marion / devant le corps martyrisé de Marion. Et ce brouillage des positions se poursuit avec The Birds et surtout avec Marnie, qui nous invite à épouser à la fois le regard de Marnie et celui de Rutland.

Identifications au dispositif.

C’est ainsi qu’on comprend mieux qu’Hitchcock ne montre pas ‘un homme qui regarde une femme’ (ou l’inverse), mais une chaîne de regards désirants : Rutland regarde Marnie qui regarde le coffre et cette fois c’est l’homme qui est au bout de la chaîne ; Grace Kelly regarde Robie (Cary Grant dans To Catch a Thief) qu’elle imagine en train de voler ses bijoux, avec la femme en bout de chaîne. Ce qui domine en vérité, c’est le dispositif et l’idée même de chaîne des regards. Et bien sûr, le vrai bout de cette chaîne, c’est toujours le spectateur !

Désirs, astres et désastres

Il faudrait revenir une fois de plus à Rear Window, qui est une merveilleuse mise en image du dispositif du cinéma : rideau qui se lève (comme au début de Stage Fright), fenêtres écrans ou caches de l’immeuble en face et, au bout de la chaîne, le regard du spectateur. C’est cette place du spectateur qu’affirme Stella au début de Rear Window : ‘Oh, dear, we’ve become a race of Peeping Toms’. En disant cela, elle fait explicitement allusion à la ‘bikini bombshell’ de l’autre côté de la cour. Bref, à l’entendre, le regard masculin et sa pulsion scopique sont d’abord affaire de rinçage d’œil. Voire. Tout le film raconte autre chose et les dangers annoncés par Stella (‘I can smell trouble right here in this appartment’) et acceptés par Jeff (… right now, I’d even welcome trouble, you know’) ont plutôt à voir avec la gestion de l’écart qui sépare l’objet du désir et le regard désirant.

L’infirmière s’appelle Stella. Le cinéma a toujours eu un rapport particulier avec les étoiles, leur lumière et leur éloignement. L’étymologie du mot ‘désir’ parle aussi des étoiles : avec le ‘de’ privatif, l’astre (‘ir’) s’est éloigné et son absence crée un appel ou une pulsion. Or on retrouve l’astre dans l’étymologie de ‘désastre’ : cette fois le préfixe est négatif, il s’agit du mauvais astre qui attire le malheur. Désir et désastre sont liés aux étoiles et ils nous parlent de fascination et de danger. Le désir se nourrit de l’éloignement, mais il appelle aussi le danger, voire le désastre. En apparence, il est puni et cette punition même le rend curieusement attrayant. Le danger est évident – et désirable : tous les vrais héros hitchcockiens l’acceptent, parfois jusqu’à la mort (Lina et Judy) qui est le plus magnifique des désastres.

Or le vrai danger est tout autre : il menace le spectateur et Hitchcock lui même et il concerne la présence de l’objet désiré. Ou plutôt, le travail de compensation, qui vise un effet de présence exacerbé chez Hitchcock. La formule ‘on touche avec les yeux’ est la plus frustrante qui soit dans la mesure où elle redit combien le réel peine à s’offrir. Une grande partie du travail d’Hitchcock cherche à renforcer la présence d’un monde fantasmé grâce aux outils de la fiction : la peur qui crée l’oubli de soi, la multiplication des images fétiches et, surtout, les images du corps vicarial auquel le récit fait éprouver pour notre compte ce que le réel n’a pas pu nous offrir. Dans la ‘vraie’ version de Suspicion, Lina accepte de mourir afin de faire vivre son fantasme : pour que son gigolo de mari ait enfin une stature de criminel et de héros romantique. Voici donc un faux paradoxe : contre toute logique Jeff préfère le danger éloigné à la présence réelle de la belle Lisa… si près de lui qu’elle le touche et devient alors invisible. Comme Lina (Suspicion) dont les lunettes rappellent sans cesse qu’elle ne voit que de loin, Jeff craint le contact. Car la proximité tue le désir et c’est la distance qui fait d’un soleil une étoile.

Je dirai donc pour conclure provisoirement que ce qu’Hitchcock montre au cœur de Rear Window, qui représente la position du spectateur dans son fauteuil, c’est le difficile équilibre entre deux moments du désir : voir sans toucher (‘on touche avec les yeux’) ou toucher sans voir… quelque chose comme la différence entre votre partenaire dans le fauteuil voisin (toucher sans voir) et la star au milieu de l’écran (voir sans toucher). Hitchcock triture ainsi deux écarts opposés, il caresse deux blessures délicieuses du désir : d’une part, le regard centripète de Jeff aspire à capturer les images de la réalité. D’autre part, la passion centrifuge de Scottie (deux images de James Stewart, comme en miroir) se perd dans la projection de son fantasme sur la réalité. Et à chaque fois, dans chaque film, le dénouement feint de célébrer le renoncement au fantasme – fut-il dans les bras de Grace Kelly et, pour nous, dans le vague éblouissement de la rue, à la sortie du cinéma.

Dominique Sipière est Professeur émérite à l’Université de Paris Nanterre.