Il testo che segue in versione italiana e inglese è una conversazione con Carlotta Cossutta. Filosofa e attivista, docente di filosofia politica presso l’Università degli Studi di Milano, fa parte del collettivo NON UNA DI MENO ed è co-presidente della Casa delle Donne di Milano; ha pubblicato Smagliature digitali. Corpi, generi e tecnologie (2018), tradotto anche in lingua inglese Digital Fissures: Bodies, Genders, Technologies (2023), e Domesticità. Lo spazio politico della casa nelle pensatrici statunitensi del XIX secolo (2023).

La conversazione ha avuto luogo qualche tempo dopo la conferenza tenuta da Cossutta sul libro di Federici, in programma allo Stramonio Festival svoltosi a Como tra il 29 novembre e il 1 dicembre 2024.

English version here.

EM: Nel libro di Federici a me ha colpito soprattutto l’intersezionalità: ossia come mostri e dimostri che per parlare di lotta di classe sia necessario parlare dell’ordine patriarcale, che per un’analisi della violenza di genere sia necessario uno sguardo sul colonialismo, sulla modernità – anche in senso ecologico. Infatti non risparmia scienza e filosofia.

Questo mi interessa come metodo. Lei è insegnante, io studente; all’interno dell’istruzione è importante ibridare le discipline, non solo parlare di intersezionalità ma farlo con metodo intersezionale.

CC: Non è semplice. Lei coglie un punto centrale, anche dell’opera di Federici, che è stata ampiamente criticata proprio per questa sua volontà di mettere insieme discorsi diversi, perché i puristi delle varie discipline, gli storici, i filosofi, gli economisti hanno tutti trovato delle pecche nel suo discorso – e ovviamente. Quello che fa Federici e quello che occorre fare anche nelle nostre discipline è mettere in questione i processi attraverso cui noi arriviamo a una verità riconosciuta. Questo, lo sappiamo, è un tema cardine della filosofia, ma qui ci si chiede: chi può dire la verità, quando, a quali condizioni, e quali forme di verità siamo disposte a riconoscere come tali? È un quesito che se preso sul serio davvero mette in discussione la specializzazione che si è prodotta da un certo punto della storia rispetto alle discipline. E non è un caso che lei giustamente diceva che Federici mette in discussione la modernità, perché è quest’ultima che inizia a intervenire con una necessità di categorizzazione, che così come avviene sui corpi umani – distinguere tra uomini e donne, bianchi e neri, ricchi e poveri – ciò avviene coi territori, con gli animali, con le specie vegetali, e avviene anche con i saperi. La distinzione tra quali saperi sono degni di tale nome: questo il primo ostacolo per rendere intersezionali le nostre discipline: non è qualcosa che si può fare come un’aggiunta al sapere che già abbiamo, come a volte succede; “aggiungiamo le donne alla filosofia”, “aggiungiamo gli studi postcoloniali alla filosofia”. L’obiettivo non è tanto questo ma agire a priori, cioè chiedersi quali condizioni di possibilità hanno portato a questa filosofia? Riflettere sui fondamenti è un gesto spaventoso, perché significa perdere le coordinate, ma è forse anche l’unico modo per essere un po’ più intersezionali.

Barbara Kruger, Untitled (We Won’t Play Nature To Your Culture), 1983

Moglie dominante picchia il marito con un bastone, sec XVI

EM: Due settimane fa ormai, allo Stramonio Festival, lei faceva un discorso sui confini, non solo quelli metafisici. Mi riferisco alla storia dell’associazione che aiutava le donne ad interrompere le gravidanze portandole in acque internazionali. La modernità non porta solo la distinzione tra discipline ma anche gli Stati Nazionali, le enclosures…

A proposito di ibridare il discorso, questo ci rende in grado di porre domande, di interrogare i testi – che siano scritti o immagini – mi interessa parlare dell’uso delle immagini nel libro di Federici, che non solo accompagnano il testo ma vengono interpellate, sono oggetto dello studio, della ricerca. Durante la caccia alle streghe le immagini della donna/moglie dominante, ribelle, dalla lingua tagliente, che poi diventa la donna docile, domata – per la gioia di Shakespeare. Mi ha ricordato gli studi di Page duBois in Sowing the Body, sulle metafore del corpo femminile – dalla grande madre alla tavoletta. Mi sembra che entrambi i testi ci parlino con le parole dell’educazione estetica, queste sono questioni che materialisticamente ci interessano ancora oggi, sono temi che non si sono estinti nel 2004, quando esce il libro di Federici. La domanda è sul potere delle immagini.

CC: Le immagini hanno un grandissimo potere, e spesso tendiamo a interpretarle con gli stessi canoni con cui leggiamo il linguaggio, e ovviamente esse sono un linguaggio, ma hanno anche un’altra dimensione. O forse due. La prima è la pretesa di universalizzazione, perchè si presume che un’immagine sia leggibile pressoché da chiunque. Questo ha un aspetto positivo, perché ci porta a interrogarci sulla leggibilità di altre forme di trasmissione del sapere, che spesso non hanno la stessa – presunta – immediatezza. In più, continuiamo a pensare che quella forma di linguaggio, le immagini, siano a lato, siano in qualche modo primitive, che vadano superate da altre forme di elaborazione del sapere. Infatti nei musei abbiamo sempre i box di spiegazioni che ci indicano cosa vedere in ogni immagine.

La pretesa di universalità è anche problematica perché nasconde la pretesa che ci sia un immaginario sociale che in fondo tutte e tutti condivideremmo e che poi è l’immaginario egemonico: le immagini delle donne prima bisbetiche e poi domate. Questo è un repertorio che ritroviamo con una frequenza inquietante, e sono immagini che ci parlano dell’egemonia dello sguardo maschile, e anche della sua pretesa neutralità, perchè in quel caso le immagini sono presentate quasi scientificamente, come se fossero semplicemente la corretta rappresentazione di quello che stava avvenendo e ciò che sarebbe dovuto succedere. Questa ambivalenza dell’immagine è, secondo me, estremamente produttiva, sia da leggere che da utilizzare. Anche la propaganda avviene sempre tramite immagini, anche perché ogni testo, ogni oggetto culturale ha una risonanza emotiva, ma sicuramente le immagini ne hanno una particolarmente immediata, che significa che producono degli effetti che spesso non sono mediati dalla dimensione intellettuale – nel bene e nel male – e questo permette di pensarle come un campo di possibilità aperto.

EM: Su questo abbiamo cercato di giocare negli ultimi anni: mediatezza/immediatezza, imparare a vedere e usare le immagini, imparare a porre domande.

Mentre aspettavo di iniziare la conversazione stavo leggendo Le tre ghinee.

CC: Un altro testo con tante immagini!

EM: Infatti. Oltre alla stratificazione di diverse lettere, mi ha colpito la questione delle fotografie di guerra. Woolf chiede: non dovrebbero essere immediate? Non dovrebbero mostrare immediatamente perché bisogna evitare la guerra?

CC: Certo, sarebbe giusto, sarebbe immediato. Le tre ghinee è nel mio programma di filosofia politica perché è di grande attualità. Ci sono delle immagini che noi pensiamo ci dovrebbero fare un orrore immediato e farci immediatamente sentire che la guerra è sbagliata, così come massacrare le persone. In due modi noi assistiamo a casi in cui non è così: ad esempio, il genocidio a Gaza ci mette costantemente davanti a immagini di massacri, su tutti i tipi di canali di comunicazione, dai social ai telegiornali, ed esse non producono volontà di mobilitarsi ma soprattutto assuefazione, per cui diventano immagni di sottofondo, e dall’altro lato ulteriore polarizzazione: qualche mese fa era frequente sentire che le immagini delle morti palestinesi fossero fabbricate. Proprio l’immagine che dovrebbe scuoterci al massimo ci fa pensare che l’immagine stessa sia in mala fede, che sia quindi la conferma della giustezza della nostra visione. Un secondo elemento, se pensiamo ad esempio alle campagne contro la violenza sulle donne, la maggior parte delle immagini innanzitutto si rivolgono esclusivamente alla donne, e in secondo luogo mostrano una donna vittima. La più diffusa – con diverse varianti – è la visione di un pugno maschile che emerge dal nulla e una donna rannicchiata, ferita. L’intenzione è evidentemente quella di suscitare orrore, credo che l’effetto reale sia da un lato di far sentire gli uomini assolutamente non coinvolti da quel tipo di discorso – non sono io quel pugno – e dall’altro mostrare ancora una volta una donna docile e domata, a confermare nelle donne l’idea che tipi di violenza che non assomiglino a quell’immagine non contino (violenza psicologica, economica), ma anche a farle sentire vittime, creando un forte senso di solitudine. In ogni caso nessuno si sente così ben rappresentato.

EM: Vogliamo aprire la discussione sulla rappresentazione? Ancora un volta, dalla modernità in avanti ma non solo…

CC: Sì, è rilevante anche il tipo di donna che viene rappresentata. È impossibile, anche quando subiamo violenza, essere fuori dai canoni di bellezza. Anche questo segnala delle linee di esclusione: se tu non sei quella donna lì, fa niente, la violenza puoi anche subirla.

EM: A proposito di temi a noi vicini, gran parte del libro di Federici prende le mosse dalla questione della libertà riproduttiva – e apprezzo questo motivo materialista in Federici, probabilmente eredità del marxismo – grazie alla quale entra in gioco anche il personaggio di Calibano, cioè il corpo; anche Cavarero ha mostrato che donna, materia e corpo sono legati fin da Platone. Calibano è il corpo, non solo femminile, che viene messo all’opera, al lavoro.

Giotto, Ira, 1306 Ana Mendieta, Untitled: Siluetas series, 1970s

CC: Sì c’è questa dimensione dei corpi messi al lavoro che perdono libertà, che si muove lungo le linee dell’inferiorizzazione dell’altro, che avviene anche se in ambiti diversi, appunto lungo le stesse linee – questo è interessante del lavoro di Federici: schiavi, popoli colonizzati, operai e minatori condividono lo stesso destino di non essere ritenuti capaci di decidere di loro stessi. Questo riguarda la questione produttiva ma se noi pensiamo alla legge sull’aborto in Italia, la 194, nel testo c’è scritto che una persona che decide di abortire ha bisogno che le vengano dati sette ulteriori giorni di riflessione. Questo, al di là di essere un enorme problema pratico, un vero e proprio ostacolo, al di là della dimensione materiale qui di nuovo quella simbolica è rilevante perché quell’imposizione significa che la decisione che tu hai preso da sola non è sufficiente, non ci hai pensato abbastanza – torna a casa e riflettici meglio. Questo processo di infantilizzazione è lo stesso subìto dai popoli colonizzati. In Italia abbiamo una lunga storia che tendiamo a non vedere di pratiche di inferiorizzazione delle popolazioni che abbiamo colonizzato. L’obiettivo – espresso da tutti i politici dall’Unità d’Italia alla caduta del fascismo – era quello di permetterci di avere una maggior considerazione di noi in quanto popolo italiano. Pensiamo a una figura come quella di Indro Montanelli e alla famosa intervista in cui lui parla della bambina che ha comprato – anche se lui dice ‘sposato’ – in cui la definisce una bestiolina, classico topos razzista, definire gli altri un po’ più animali di noi, ma dice anche che “loro a quell’età sono già donne”. C’è questo gioco costante di pensare altri corpi come radicalmente diversi dai nostri, quindi anche se quello è il corpo di una bambina di 12 anni, loro sono già donne. Questo ci porta a un altro aspetto che è ben presente in Federici: anche nella categoria Donne abbiamo linee di diversità e di esclusione, perché è diverso essere una donna bianca borghese (figlia di uomini colti) e una donna schiava, ad esempio.

EM: La stessa importanza materiale ce l’hanno il ruolo e il conseguente targeting delle donne indigene, che per Federici erano “il cuore della comunità” e quindi il cuore della resistenza.

CC: Su questo possiamo leggere Federici insieme ad altre autrici. Pensiamo al lavoro di bell hooks sulla casa come spazio di resistenza, in cui i soggetti che ci sembrano più oppressi e marginali, le donne nere, mantengono viva una speranza di resistenza proprio a partire dagli spazi giudicati politicamente ininfluenti, e a partire dal lavoro riproduttivo, giudicato non rilevante – bell hooks ad esempio se la prende con Frederick Douglass, campione della lotta antischiavista dell’Ottocento, che dice di non aver mai avuto un rapporto con la madre perchè schiava di un’altra piantagione. Lei fa notare che questo sminuisce il fatto che sua madre tutte le sere faceva chilometri a piedi per vederlo anche solo dormire e poi tornava per lavorare la mattina seguente nella sua piantagione. È chiaro che non c’era un rapporto madre-figlio come lo intendiamo noi, ma c’era il tentativo appunto di essere “il cuore della comunità” e quindi il cuore della resistenza.

EM: A me ha fatto venire in mente i ricordi della nonna, Baby Suggs, in Amatissima di Toni Morrison, che mostra il passaggio da quando lei era una figura importante nella comunità degli schiavi liberati a quando le due donne vengono dimenticate da tutti. Lì la differenza si è già consumata – la differenza sessuale in questo caso.

CC: Su questo il lavoro che fa Federici è interessante perchè ci impone un diverso rapporto col passato: noi possiamo rileggere la Storia per togliere dall’oblio tutte quelle storie di resistenza o di vita alternativa, che non significa poi non riconoscere che esse siano state anche sconfitte – come diceva lei, la differenza sessuale interviene – ma ci si costruiscono delle genealogie alternative. Diciamo che, certo, c’è stata la modernità, ma al suo interno ci sono state anche delle forme di resistenza da cui noi possiamo imparare qualcosa evidentemente.

EM: Infatti, mi conceda questa domanda, cosa possiamo imparare dalle lotte descritte nel libro e, stratificando, da quelle degli anni Sessanta e Settanta (il libro è del 2004 ma l’attivismo di Federici inizia proprio in quegli anni cruciali)? C’è qualche cosa che possiamo recuperare, senza essere nostalgici?

CC: La prima cosa l’ha già detta lei: un approccio materialista che non sia per forza di cose ortodosso, ma che ci obblighi a guardare alle condizioni reali di vita, a come utilizziamo il nostro tempo, alle catene globali della cura e quindi alle relazioni di oppressione che noi stesse costruiamo con altre donne. Guardare le condizioni materiali significa uscire dalla pura dimensione culturale, che rischia di cancellare le differenze tra donne e allo stesso tempo di non vedere alcuni dei problemi più pressanti, che non sempre sono ciò che ci immaginiamo che siano, o ciò che ci rappresentiamo.

L’altro elemento è quello di tessere comunità – cosa su cui Federici insiste molto anche attraverso il tema dei beni comuni, o l’attenzione alle lotte in Sud America, che si scontrano coi problemi ecologici proponendo un’alternativa non proprietaria, queste sono lotte che travalicano i confini degli Stati Nazionali. Tessere comunità anche nel senso di costruire dei luoghi di confronto e di relazione in cui ci sia spazio per la diversità e per il conflitto. Questi erano i gruppi di autocoscienza ma anche i collettivi di cui faceva parte Federici. Erano spazi in cui non ci aspettavamo di essere tutte sempre d’accordo, costruivamo comunità non omogenee. In un mondo che tende sempre più all’individualizzazione o alla costruzione di bolle molto omogenee, dobbiamo ricominciare a pensare che possiamo fare lotte comuni e lavorare per i beni comuni anche se siamo molto diverse. Questo è un insegnamento che ci aiuta a evitare di appiattire tutte le storie sulla nostra o su quelle che più conosciamo, che ci piace raccontare.

EM: Leggendo il libro di Federici si ha la sensazione che fosse davvero una sola lotta, a cui diverse soggettività contribuivano in modo diverso, in diversi campi.

CC: Questo è un altro elemento che ci deve interrogare, quando pensiamo al femminismo ad esempio – parlo di questo perché sono i terreni che attraverso di più – spesso negli ultimi anni ce ne siamo occupati come se fossero settori. Ma le donne sono dappertutto; occuparsi dei diritti delle donne non significa dimenticarsi delle lotte della classe operaia: le donne sono operaie, le donne sono migranti, e non solo, è questo il punto. Porre l’accento su una differenza non significa parcellizzare le lotte ma introdurre un punto di vista, un nuovo metodo, un altro aspetto non separato.

EM: Lei parla degli ultimi anni; per una persona nata nel 2005, avvicinarsi alle storie di resistenza, ma anche alle pratiche artistiche degli anni di Federici – penso a Martha Rosler, Barbara Kruger, Cindy Sherman – fa pensare che si respirasse un’aria diversa, che il mondo fosse tutt’altro. Viene da chiedersi quale sia stato il cambiamento decisivo, è davvero “quel dannato telefono”?

Può sembrare banale ma penso all’isolamento usato come arma, e alla paura – ironico, per tornare al libro, dato che il progetto di Hobbes e degli illuministi era proprio quello di liberarci dalla paura, o forse di liberare l’uomo dalla paura – dal clima di terrore e sospetto della caccia alle streghe al postfordismo (che è spesso indicato come una femminilizzazione del lavoro), fino all’era digitale. Duby forse direbbe che non si sta più gomito a gomito, come nella società medievale, anche se in quel caso il “gomito a gomito” era un po’ soffocante.

CC: Io forse più che dire “quel dannato telefono” direi di nuovo quel dannato capitalismo e le logiche che controllano quel dannato telefono. Se noi guardiamo agli albori di Internet esso aveva un potenziale trasformativo profondo, così come tante novità tecniche. Alcuni collettivi femministi, come le VNS Matrix all’inizio di Internet hanno lavorato perché quel non stare gomito a gomito potesse creare degli spazi di ribellione e di nuovo di messa in comune. Il sogno degli albori di Internet era quello che la conoscenza sarebbe stata finalmente diffusa, gratuitamente accessibile a tutti, e questo in parte persiste nelle bolle che si creano oggi. Hanno vinto delle logiche proprietarie e di consumo che fanno sì che nel telefono la nostra identità venga messa al servizio del profitto, e quindi costantemente semplificata. Da un lato l’enfasi è sull’essere autentici, però farlo nei modi in cui gli algoritmi riconoscono. Questo produce un’idea distorta di comunità, in cui quel non stare gomito a gomito diventa un modo per stare solo con chi ci è simile, ma ci spinge anche a pensare che delle azioni comunicative siano sufficienti per trasformare le condizioni materiali. Per quanto esse possano avere un grande potere non è detto che siano abbastanza.

EM: Come è emerso dalla discussione due sabati fa, è interessante il recupero delle pratiche di sciopero, che non solo sono comprovatamente efficaci, ma sono feconde ispiratrici di nuovi metodi di resistenza. Penso che nella discussione si facesse riferimento a forme di sciopero più classiche, il rifiuto del lavoro, ma recentemente ha acquisito popolarità anche il movimento 4B in Corea del Sud (no dates, no sex, no children and no marriages with men), che è una forma di sciopero dal lavoro emotivo e riproduttivo.

CC: Esattamente, è una forma di sottrazione. E non è così nuova: se pensiamo alla commedia antica, ad esempio la Lisistrata, che propone lo sciopero del sesso per convincere gli uomini a fermare la guerra, ci parla proprio di questo. Cosa accomuna questi due tipi di scioperi? La dimensione del tempo, potersi riappropriare del tempo e di avere anche effetti su qualcun altro, che possono essere gli uomini, i datori di lavoro, o i social network. Questo è contro una certa idea della modernità che ci chiede di essere sempre a disposizione, fare in modo che ogni momento sia produttivo.

EM: Per tornare a Le tre ghinee, questo non è forse quella influenza indiretta che Woolf esclude all’inizio perché è indegna, e non abbastanza?

CC: Non è ancora arrivata alla fine del libro vero? Non le rovino il finale, perché da un lato è vero, è quel tipo di influenza, ma il punto è che l’obiettivo non è tanto esercitare un’influenza quanto di riappropriarsi di un tempo e di una soggettività propri. La dinamica dell’influenza è presente ma è come un effetto collaterale.

EM: Ora ho ancora più voglia di finire il libro di Woolf! Per chiudere questa conversazione invece vorrei sapere la sua, dato che ha un punto di vista privilegiato, facendone parte tutti i giorni, sui collettivi femministi attuali e su come funzionano: si riesce a creare quegli spazi di divergenza? I diversi approcci al femminismo riescono a incontrarsi su terreni comuni? Si possono coniugare o non si possono coniugare ma va bene così ed è meglio semplicemente affiancarli e creare alleanze?

CC: Domanda complessa. Il punto di partenza è che esistono i femminismi, plurale. È un bene che rimanga così, il femminismo è anche un campo di battaglia, discutere all’interno del femminismo è utile e a questo punto c’è una storia sufficientemente lunga da aver chiarito alcune prospettive. Alcune di queste sono chiaramente inconciliabili: è chiaro che la prospettiva di Federici e quella di Sheryl Sandberg, autrice di Lean in, non possono sovrapporsi. Senza dire che una delle due non possa dirsi femminista, l’importante è esplicitare che si danno forme di femminisimo diverse e che quando parliamo di femminismo chiariamo di quale stiamo parlando – questo lo dico anche in relazione a certe critiche spesso mosse al movimento.

Questa era forse la sua domanda: oggi si fa comunità? Io rimango ottimista e penso di sì; ma qual è la difficoltà? Proprio le trasformazioni sociali, il fatto che viviamo in un mondo in cui si fa fatica a pensare delle alternative, delle utopie, e in cui si sono persi dei meccanismi di socializzazione alla pratica politica, costruire questi processi di soggettivazione politica è un ulteriore lavoro del tessere comunità. Questa è una possibilità preziosa però: non ci riuniamo sulla base di un’adesione prestabilita a qualche idea costitutiva e a una prospettiva ideologica, ma a partire da un desiderio, da una necessità, e proviamo a costruire degli strumenti. Naturalmente questo allunga i tempi dell’azione politica, e si rischiano molti conflitti, ma questa è una delle sfide del femminismo oggi: creare comunità e parentele anche con persone che non si sono mai interessate alla politica, senza pensare che ci debba essere una condizione di ‘attivazione’ per cui si può prendere parola, ma che lo si può fare a partire dalla propria esperienza quotidiana. Certo implica più fatica.

EM: È importante la processualità. Per questo è fondamentale anche l’arte, che non vive separata dal mondo. Attenzione al medium, alla materialità – corpo, materia, parentela col mondo – e al processo, l’atto del fare qualcosa, introdurre qualcosa di nuovo, per citare Arendt.

CC: Esatto, è la possibilità di cominciare qualcosa, costruire spazi politici che non si limitino a fare i conti con la materialità delle cose presenti ma provino a mettere un pezzetto in più, o un pezzetto di lato.

Questo ha a che fare con l’arte anche perché sempre si fanno i conti con un dato materiale, un Altro che ha una sua agentività. Lo scultore può anche scegliere di usare il legno o il marmo, ma non si possono controllare le caratteristiche del materiale. E ha anche a che fare con la capacità di immaginare qualcosa di diverso.

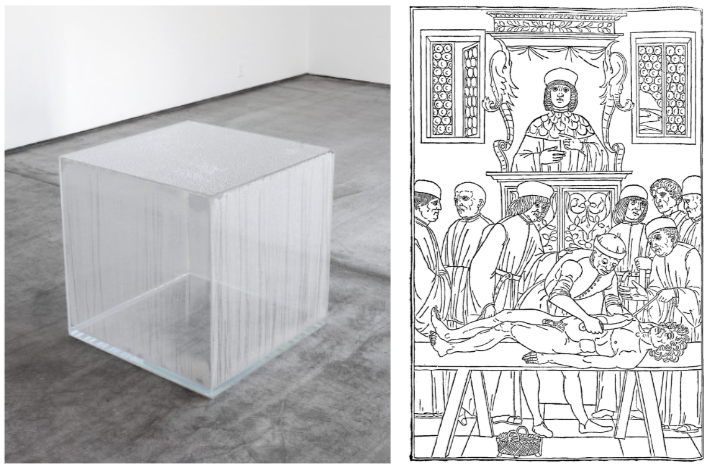

Hans Haacke, Condensation Cube, 1963-67

Johannes de Ketham, da Fasiculo de Medicina, 1495

EM: Questa la posta in gioco dell’istruzione: accompagnare a vedere, a leggere le immagini.

CC: Dentro e fuori dall’arte il ruolo dell’istruzione è creare un metodo per stare nella realtà, può essere leggere i testi con un metodo filosofico o estetico, può essere incrociare i diversi metodi, ma sempre si tratta di offrire una griglia interpretativa. Non si vuole stabilire quale linguaggio sia il più vero o il migliore, ma di capire dove esso si posiziona, leggere il contesto.

EM: Posizionamenti, per restare negli anni Settanta.

CC: Certo, posizionamenti, che vanno riconosciuti e poi attraversati, messi in discussione.

Elisa Mancioli

Carlotta Cossutta