Le sentiment cinéphilique s’accompagne volontiers de paradoxes temporels. Au cours de mon adolescence, à la fin des années 1970, je découvre avec émerveillement les films de Glauber Rocha, Chantal Akerman, Shūji Terayama, Carmelo Bene, Serguei Paradjanov, Marguerite Duras, Werner Schroeter, Raúl Ruiz, Hans Jürgen Syberberg. Cinéma marqué par un esprit de rupture, formel et politique, qui prolonge et renouvelle l’expérience des avant-gardes historiques. Il suffira pourtant de quelques années pour que ce cinéma connaisse, dès le milieu des années 80, une rapide occultation sous le fouet de l’idéologie néolibérale, rétive aux vertiges de la critique et de l’expérimentation, prônant un cinéma du récit et de la psychologie. Ce cinéma radical, grammatical et flamboyant, fut très vite frappé d’invisibilité. Les films de Carmelo Bene ou de Marcel Hanoun disparurent des écrans et des mémoires. Mais ce sentiment d’éclipse ou de disparition n’est-il pas propre à la cinéphilie ? « Arriver in extremis, presque trop tard, en faisant mine de croire que le festin a encore lieu, c’est sans doute l’essence de ce qu’on appelle la cinéphilie », écrit Serge Daney, avant d’ajouter : « Le cinéphile, ce n’est pas celui qui a la nostalgie d’un âge d’or, qu’il a connu ou pas, et dont il pense que rien ne l’a égalé depuis. Le cinéphile, c’est celui qui, même à un film qui vient de sortir, un film au présent, sent déjà passer l’aile du “ cela aura été ”. [1] »

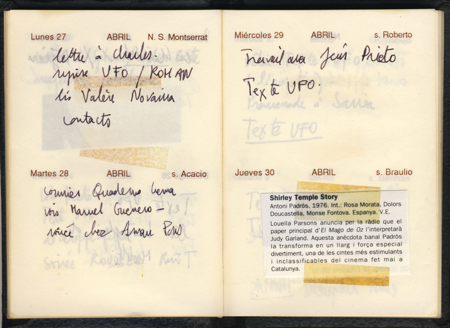

J’ai vécu à Barcelone au tout début des années 1990. Difficile alors de ne pas mesurer le pas du changement : guerre du Golfe (je découpais dans la presse les images de cibles et de téléviseurs), travaux urbanistiques qui allaient modeler la ville pour favoriser le tourisme de masse. Le cinéma poétique de mon adolescence s’était subitement éclipsé (il fallut attendre quelques années pour le retrouver, métamorphosé, dans le champ de l’art contemporain). Je fréquentais assidûment la Filmoteca de Catalunya (on y croisait parfois le poète Joan Brossa). J’eus le plaisir d’écouter Marcel Hanoun venu montrer ses documentaires tournés en Espagne, de découvrir la série des films mexicains de Buñuel, d’entendre Mauricio Kagel présenter à la Fundació Miró ses premiers films réalisés dans les années 1960. Je fréquentais alors le cinéma Casablanca, sis Passeig de Gràcia, une salle qui a disparu depuis. Je me souviens avoir assisté à la projection d’Europa de Lars von Trier, assis aux côtés de Manuel Vázquez Montalbán. Je cherchais au détour d’une programmation parfois excentrique les fils d’une légende dispersée. Les séances de cinéma expérimental étaient encore rares à Barcelone (les musées d’art contemporain ouvrirent deux ans plus tard). J’avais été très frappé par le cycle, proposé par la Filmoteca, « Que sont-ils devenus ? », consacré précisément aux cinéastes des années 1970. Je n’étais donc pas le seul à m’interroger sur ce passage du temps. Le film d’Antoni Padrós, Shirley Temple Story, s’inscrivait-il dans ce programme ? Je ne sais plus. Je me rendis à la séance du 30 avril 1992 sans connaître ni le réalisateur ni l’objet précis du film. C’était un dimanche après-midi. J’avais été intrigué par le titre et le court synopsis sur le programme que j’avais découpé et scotché sur les pages de mon agenda.

Découvrir un ou une cinéaste est toujours une expérience fabuleuse. Tel fut mon sentiment à la vision de ce film singulier, parodique, farce et grotesque. Caractérisée par un noir et blanc charbonneux, l’image contrastée du film rappelle la pellicule orthochromatique des débuts du cinéma [2]. Le grain explosé de l’image, la découpe des corps et des masses évoquent le fusain ou la gravure. Que raconte le film ? Sous la forme de tableaux et de saynètes inspirées peu ou prou de The Wizard of Oz (Victor Fleming, 1939), il narre les pérégrinations de Shirley Temple désireuse de rencontrer le Magicien d’Oz pour plaider sa cause (le rôle de Dorothy a été confié en effet à Judy Garland après que Shirley fut pressentie). Accompagnée de personnages bouffons, proches de la caricature — les trois filles du Général, Pit, Pot et Put, soucieuses des valeurs morales et de la tradition, et trois anarco-structuralistes, si la relation entre l’anarchisme et le structuralisme est possible, dont les mots d’ordre sont davantage politiques —, l’héroïne traverse des paysages naturels censés évoquer les États-Unis mais rappelant davantage la Catalogne, à la recherche du Magicien d’Oz. Shirley est interprétée par l’actrice Rosa Morata. Le choix d’une jeune femme pour le rôle d’une enfant exprime un refus du naturalisme que souligne le jeu saccadé de la comédienne, éprise de poses et de saccades, qui s’immobilise par instants dans des postures désarticulées, comme si son corps pouvait se démembrer à loisir dans un univers d’inspiration carrollienne, marqué par les jeux d’échelle, l’ironie enfantine et le non-sens [3]. Selon le qualificatif énoncé par les anarco-structuralistes, Shirley Temple Story est « un film musical et terroriste ». Les différents personnages interprètent de nombreuses chansons, le plus souvent en play-back. La discordance entre les voix et les corps, le synchronisme approximatif, le recours au grime (visage blanc, lèvres noires), la présence de toiles peintes, l’accessoire factice d’un micro suspendu, les fusillades prolongées accusent la facticité du film. Au sein de cet univers moqueur et emphatique, à la manière d’une bande dessinée psychédélique, on peut relever l’insistance portée sur les humeurs corporelles, les troubles de la sexualité, les substances hallucinogènes. Tout en minaudant devant le micro, Shirley s’interrompt parfois pour uriner, déféquer, prendre son plaisir ou se droguer. On reconnaît ici le cinéma des années 1970, volontiers transgressif, qui se manifeste aussi par un esprit amateur, ironique et précis, proche parfois, dans un style certes différent, des films d’Adolfo Arrieta que j’avais découverts quelques années plus tôt à Paris au Studio 43, disparu depuis. (Qui se souvient des salles de cinéma ?).

L’écriture du film, grave et primesautière, repose sur la reprise parodique des codes hollywoodiens. La parodie, selon les Formalistes russes, consiste à dénuder le procédé. Le terme est longuement analysé par Victor Chklovski dans sa Théorie de la prose à propos du Quijote et de Tristram Shandy [4]. En vue de son renouvellement, l’artiste exhibe les mécanismes de production de l’œuvre par un obscurcissement de la forme, le renversement de l’ordre des parties, la déformation du matériau, l’usage de digressions. L’élément parodique est présent ici dans la déconstruction du dispositif filmique (tournage apparent, amateurisme, sensibilités de pellicules différentes), le réemploi des canons du cinéma hollywoodien (comédie musicale, film de vampires), subvertis et déconstruits. Au cours d’une conversation les personnages révèlent la vacuité du discours en faisant « blablabla blablabla », las de participer à cette course aux stéréotypes. Les toiles peintes transportées par les anarco-structuralistes dans différentes scènes, le recours au multilinguisme (espagnol, catalan, allemand, anglais, français, portugais), les regards vers la caméra accusent un certain brechtisme. Apparaît d’ailleurs au cours du film le masque de Bertolt Brecht. Parodie et distanciation brechtienne (Verfremdungseffekt) sont très proches. Il s’agit dans l’un et l’autre cas de produire un sentiment de défamiliarisation (остранение), pour reprendre le terme de Chklovski, pour dénuder le procédé et révéler les procédures formelles.

Si l’Espagne est le « país de Esmeralda », « qui est le magicien d’Oz ? », chantent les anarco-structuralistes. Le personnage énigmatique et invisible n’est-il pas tout simplement Franco dans cette Espagne de décor, d’ombres et de vampires ? Le dictateur dont l’agonie fut longue meurt en 1975 pendant le tournage du film. Les allusions historiques sont nombreuses : discours réactionnaires des filles du Général, revendications libertaires des anarco-structuralistes, présence de vampires, séquence finale au casino de Terrassa au fronton duquel est inscrite la date « 26 de enero de 1939 », date d’entrée des troupes franquistes à Barcelone (le tournage du film du film de Victor Fleming a lieu, lui, de septembre 1938 à mars 1939) [5]. Shirley Temple Story présente une véritable stratification historique de références musicales. Outre les propres chansons de Shirley Temple (Early Bird, Goodnight My Love, Animal Crackers in My Soup, Loves Young Dream, But Definitely, He was a Daddy, I Love Talk in the Rain, Come and Get your Happiness, How Can I Thank you), on peut entendre des tangos, du Vivaldi, des variété des années 1940 et 1950 — Mamãe Eu Quero chantée par Carmen Miranda dans Down Argentine Way (Irving Cummings, 1940), Pecado chantée par Maë West —, l’Internationale (en français), la célèbre chanson de Jean Lenoir « Parlez moi d’amour » interprétée par Lucienne Boyer, la Colonel Bogey March chantée et sifflotée à intervalles réguliers, popularisée par The Bridge on the River Kwai (David Lean, 1957), un long extrait sonore des imprécations de Jim Stark, interprété par James Dean, dans Rebel Without a Cause (Nicholas Ray, 1955). Autant de strates et de couches sonores qui forment une constellation musicale et radiophonique rappelant le montage d’archives pratiqué par Syberberg dans son film Hitler, un film d’Allemagne (1978). Sous un ton enjoué et sombre, ironique et léger, s’agit-il d’une version de Franco, un film d’Espagne, peuplée de marionnettes dérisoires et de ventriloques?

Il est frappant que ce film singulier soit lié à une reprise du cinéma, à la fois par sa référence à l’intrigue du Magicien d’Oz et aux circonstances de sa production, mais également par la citation de nombreux films musicaux. Kierkegaard distingue la répétition de la reprise. Si la répétition reconduit le même, la reprise favorise la production du nouveau au sein de la répétition en actualisant ses puissances. Rappelons le contexte politique de la transition démocratique espagnole, c’est-à-dire le passage de la dictature à une démocratie après la mort de Franco. La transition démocratique fut-elle une répétition ou une reprise ? Bien qu’elle fût longtemps présentée comme un modèle de paix civile, il fallut attendre le début des années 2000 pour voir émerger dans l’espace public un discours plus critique à son sujet, à propos du retour de la monarchie et du refoulement des crimes franquistes [6]. Par son évocation ironique du contexte culturel des années 1939-1940 (Antoni Padrós est né en 1937), son esprit de transgression, le film questionne la possibilité même d’une reprise, toujours menacée par l’épuisement, l’inertie, la léthargie, perceptibles dans la longueur des plans, la sorte de désordre scénique, la répétition mécanique des actions et les regards à la caméra, souvent perplexes. Shirley Temple Story interroge la possibilité d’une reprise (ou d’un devenir farce de la tragédie) de l’histoire espagnole à travers le mirage hollywoodien.

D’où également le caractère camp du film, entre nostalgie et détachement, à travers la féminité enfantine, le décor fabriqué, le style équivoque, l’évocation de figures comme Maë West ou Carmen Miranda, l’extravagance et l’emphase scénique. « Ainsi les choses deviennent “ camp ”, non pas du fait qu’elles vieillissent, mais du fait qu’elles se sont détachées de nous ; ainsi pouvons-nous goûter en elles jusqu’au bout de l’échec, sans aucunement nous sentir frustrés », écrit Susan Sontag dans ses notes sur le camp [7]. Sous ses dehors frivoles Shirley Temple Story raconte une fable ornementale et archéologique. Au diapason d’un certain cinéma politique et formel des années 1970, croisant dénudation de la forme et critique sociale, le film d’Antoni Padrós provoque une déflagration entre promesse et réminiscence, transition et reprise, à la manière d’une déchirure temporelle. Sans doute son insolence intempestive a-t-elle rencontré avec bonheur, en ce dimanche barcelonais d’avril 1992, ma propre condition de cinéphile.

Érik Bullot

[1] Serge Daney, Persévérance, Entretiens avec Serge Toubiana, Paris, P.O.L, 1994, p. 88-89.

[2] Certains plans furent tournés, semble-t-il, avec la pellicule son destinée au tirage des pistes optiques, au fort contraste.

[3] L’un des premiers films d’Antoni Padrós s’intitule Alice Has Discovered the Napalm Bomb(1968-69).

[4] Victor Chklovski, Sur la théorie de la prose, trad. Guy Verret, Lausanne, L’Âge d’homme, 1973, p. 211-244.

[5] Mentionnons également le tableau de Salvador Dalí, réalisé en 1939, Shirley Temple, The Youngest, Most Sacred Monster of the Cinema in Her Time.

[6] L’Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, soucieuse de procéder à une archéologie du passé franquiste, fut créée au début des années 2000. La Ley de Memoria Histórica, « pour que soient reconnus et étendus les droits et que soient établis des moyens en faveur de ceux qui ont souffert de persécution ou de violence durant la Guerre civile et la Dictature »,fut adoptée seulement en 2007. À l’inverse de l’Argentine, l’Espagne n’a procédé à aucun procès, à ma connaissance, contre les acteurs de la dictature.

[7] Susan Sontag, « Le Style “ camp ” », in L’Œuvre parle, trad. Guy Durand, Paris, Christian Bourgois, 2010, p. 438.