La lacune de l’image[1]

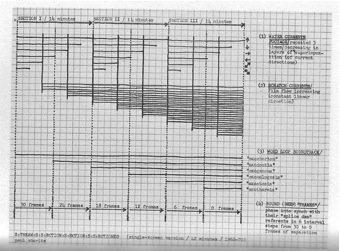

Paul Sharits, S:TREAM:S:S:ECTION:S:ECTION:S:S:ECTIONED (1968-1971). Film 16mm.

© Paul Sharits / Courtesy Centre Pompidou-MNAM

Je vais prendre comme point de départ un film que Paul Sharits réalise entre 1968 et 1971 : S:TREAM:S:S:ECTION:S:ECTION:S:S:ECTIONED, un travail qui fait vraiment le pont entre sa première production et son œuvre suivante.En 1968, le cinéaste avait réalisé ce qu’il considère comme le dernier film métrique de cette période : T,O,U,C,H,I,N,G (1968). Au cœur de cette série de films on retrouve l’organisation « photogrammatique » du ruban de pellicule et, par conséquent, la production d’un effet de clignotement: le flicker.[2] Mais, ne serait-ce qu’à partir du titre, S:S:S:S:S:S apparaît comme un changement radical dans sa production : il touche un flux et donc une continuité – au lieu de la discontinuité régulière des images dans le ruban de pellicule valorisée par ses films métriques. Dans S:S:S:S:S:S le défilement du film est en effet rapproché d’un flux. On y retrouve donc cette division, soulignée par Jean-Claude Lebensztejn, entre deux segments de sa production: d’un côté les films « à clignotement », de l’autre, des films qui interrogent les différents niveaux de représentation.[3]

La volonté de faire du film un lieu qui prend en charge des problèmes théoriques a toujours été une caractéristique du travail de Sharits. Le cinéaste a par ailleurs toujours accompagné sa propre pratique d’une production des textes conséquente, où il explicite et travaille les concepts centraux de son œuvre. Notamment, dans S:S:S:S:S:S, ce qui est remis en question est le supposé « effet de réel » produit par le cinéma. Si on lit les écrits du cinéaste qui entourent le travail sur ce film on s’en aperçoit tout de suite. Dans un texte intitulé Mots par page, qui a été d’abord pensé comme l’introduction à un cours de production cinématographique au Antioch College en 1970 (et repris en 1972 dans Afterimage), Sharits aborde directement la question. Après une discussion théorique sur les possibilités « non-représentatives » du cinéma, Sharits s’attache frontalement à la question de la réalité cinématographique:

Aujourd’hui, il est difficile d’établir des distinctions entre le « non objectif », le « symbolique » et/ou le « référentiel ». La « référence » ne constitue plus un critère de différenciation pertinent, mais certains maintiennent des notions simplistes, telles que le « réalisme intrinsèque » du cinéma (Kracauer).

De plus, la plupart des critiques et des historiens considèrent encore, pour définir le cinéma, l’expérience indécise de percevoir un film comme « plus réelle » que celle de tenir dans leur main une bande de celluloïd non indécise, dotée d’une longueur et d’un largeur mesurables, d’une série de « photogrammes » quantifiables, de degrés d’opacité, etc.[4]

Il est ici évident que la position de Sharits vise à critiquer cette notion naïve de réalisme ontologique du cinéma, que Siegfrid Kracauer incarne selon lui. Pour Sharits ce qui fait le « réel » du film n’est pas la restitution photographique du monde, mais sa nature matérielle elle-même. Sous ce prisme théorique il est alors possible d’analyser son film S:S:S:S:S:S. Quel en est le sujet ? Il s’agit de quelques plans d’eau qui coule, des vagues, des tourbillons. Les prises de vue ont été réalisées sur le fleuve Roaring Fork, dans le Colorado. Le mouvement de l’eau, toutefois, est compliqué par un jeu perpétuel de surimpressions, qui empêche de saisir complétement le point de vue adopté par la caméra. Mais ce qui est encore plus important est l’introduction systématique d’un dégât pelliculaire tout à fait banal: la rayure. En effet, graduellement, l’image photographique est envahie par une série de rayures. Celles-ci affectent l’image jusqu’à l’obstruction totale du profilmique. Dans les premières images, elles font d’abord penser aux barres d’une cage, puis elles prennent progressivement plus d’importance. Ce qui est crucial ici c’est le déplacement perceptif radical et l’inversion de relation entre figure et fonds qui verrait normalement l’image à l’écran en position dominante. Cette relation a été étudiée en détail par la Gestalt Psychologie, et sa terminologie peut être retrouvée dans un texte qui a un lien direct avec les questions que je voudrais développer dans cette intervention. J’ai donc évoqué l’introduction arbitraire de rayures sur la pellicule, et il faudra s’interroger sur cet élément qui est exploité jusqu’au point de devenir le sujet même du film.

Une rayure, en tant que dégât commun dans la vie du film, est une lacune, c’est-à-dire, si l’on se réfère à la définition de Cesare Brandi dans sa Théorie de la restauration, une « interruption » dans le tissu figuratif de l’œuvre. Dans un texte intitulé Note théorique sur le traitement des lacunes (qui date de 1961), l’historien de l’art et théoricien de la restauration développe encore plus précisément la nature de cette interruption, en apportant une définition nouvelle, liée de façon explicite à la théorie de la perception :

Qu’est-ce qu’une lacune apparue dans le contexte d’une image picturale, sculpturale ou architecturale? Si nous remontons à l’essence de l’œuvre nous sentirons aussitôt que la lacune est une interruption indue sur le plan de la forme et nous pourrions la ressentir douloureusement. Mais si nous nous en tenons aux limites de l’époché, c’est-à-dire si nous restons dans le domaine de la perception immédiate, nous interpréterons cette lacune selon les schèmes spontanés de la perception: figure sur fond. Autrement dit, nous la percevrons comme une figure à laquelle l’image picturale, sculpturale ou architecturale, est obligée à servir de fond, alors qu’elle est elle-même et en tout premier lieu figure. De ce recul de la figure devenue fond, de cette brutale insertion de la lacune comme figure dans un contexte qui essaie de l’expulser, naît la gêne créée par la lacune, bien plus – il faut le noter – que de l’interruption formelle, opérée par elle, au sein de l’image.[5]

Pour Brandi, donc, la lacune est quelque chose qui interfère avec l’image, là où cette dernière devrait être au centre de l’attention. Il se sert ici des catégories de fond et de figure en se rapportant à la terminologie de la psychologie de la Gestalt. La lacune, affirme-t-il, se fait figure alors qu’elle devrait être fond – et c’est précisément ce qui arrive dans le film de Sharits que l’on vient d’évoquer: d’abord perçue comme interruption, comme discontinuité dans l’image photographique, la rayure prend de plus en plus de place, jusqu’à envahir complètement le champ de l’image. On assiste pourtant à un étrange phénomène de va-et-vient, puisque Sharits ne raye pas la totalité des photogrammes mais en laisse quelques-uns dépourvus de rayures. Rythmiquement, l’image rayée laisse voir, comme dans un éclat, un photogramme intact, qui se mélange aux autres affectés de lacunes, en brouillant les axes de perception des spectateurs.

Du dessin au film

Partition pour S:TREAM:S:S:ECTION:S:ECTION:S:S:ECTIONED.

© Paul Sharits / Courtesy Film Culture-Anthology Film Archives

Il est évident qu’il y a ici quelque chose de l’ordre de l’enquête sur la matérialité du film, dont la lacune est le vecteur d’exploration. Face à la naïveté des théories du réalisme ontologique du cinéma, Sharits semble opposer un autre modèle, enraciné dans les propriétés plastiques de son propre matériau de travail: le film. En effet, l’idée de travailler le support filmique en se basant sur ses propriétés fondamentales paraît évidente à partir des films à clignotement de sa première période. Il suffit de penser par exemple à la bande-son de Ray Gun Virus (1966), qui n’est autre que la succession régulière des perforations du ruban filmique. Mais cette intention est visuellement encore plus frappante dans l’organisation « photogrammatique » des films à clignotement comme T,O,U,C,H,I,N,G. Dans la production du cinéma expérimental des années 1960-1970, le « flicker » film est un objet courant, comme avait pu le remarquer Paul Adams Sitney dans son article célèbre et controversé « Structural Film », initialement publié en 1969 dans Film Culture.[6] L’organisation du flicker film suit chez la plupart des cinéastes un schéma qui rappelle celui d’une partition musicale. Il suffit de penser aux travaux de Peter Kubelka (Arnulf Rainer, 1958-1960) ou encore de Tony Conrad (The Flicker, 1966), pour s’apercevoir de la proximité du système de notation musicale appliqué à l’organisation des photogrammes dans le film.

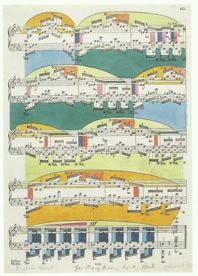

En ce qui concerne Sharits la question me semble légèrement différente puisque ses « partitions » pour les films à clignotement relèvent plus du dessin (sinon du graphisme) que de la « partition », au sens strictement conceptuel. Ce n’est d’ailleurs pas étonnant puisque Sharits a suivi une formation artistique et qu’il a toujours accompagné sa pratique de cinéaste d’une production picturale (et il est peut être utile de rappeler qu’il a également réalisé des partitions colorées, croisant donc les deux systèmes évoqués ici).

Partition de Chopin colorée par Sharits (1982).

© Paul Sharits Estate / Courtesy Les Presses du réel

Il y a quelque chose de paradoxal dans ce recours au dessin. L’idée de genèse est délicate à inscrire dans le processus artistique de Sharits. Le dessin est-il un schéma pour la préparation du film, ou le film sert-il de modèle au dessin? Si l’on observe les partitions de S:S:S:S:S:S on s’aperçoit immédiatement de la difficulté à distinguer entre les deux pratiques. La gestation de ce travail a pris presque trois années, trois années passées à rayer des mètres entiers de pellicule – tout en la redessinant sur papier. Un défaut strictement filmique se retrouve ainsi « traduit » sur papier, et la lacune investie d’une nature graphique inédite. S’agissant, comme on a déjà eu l’occasion de le rappeler, d’un travail de transition, on peut repérer ainsi une double fonction du dessin, exemplifiée ici par deux objets différents. Le premier est la véritable partition pour les rayures de S:S:S:S:S:S. On peut voir ici un système de notation personnel, strictement fonctionnel, visant la réalisation du film, comme les mentions dactylographiées à côté des images l’indiquent clairement. Mais si l’on regarde cette autre photo, où l’on peut voir les dessins de chaque image du film, on s’aperçoit d’une exigence différente et complémentaire à celle « fonctionnelle » – une exigence esthétique.

Dessins pour S:TREAM:S:S:ECTION:S:ECTION:S:S:ECTIONED.

© Paul Sharits Estate / Courtesy Film Culture-Anthology Film Archives

Une sorte de tension s’expose entre le travail sur les composantes matérielles du film et leurs traductions graphiques sur papier. Mais – et j’amorce ici le dernier point de cette communication – il me semble que cette tension est explicitée de façon cohérente par l’œuvre de Sharits. Il s’agit d’une mise en tension qui rejoint un effet de vertige, causé par la coprésence de différents niveaux de réalité: celui de la matérialité du support filmique, et celui de la représentation.

Du film à l’installation

On sait que Sharits aurait voulu réaliser une installation à multiples écrans de S:S:S:S:S:S – projet qui n’a jamais abouti. Toutefois, justement au même moment, il commence produire des installations filmiques, qu’il nomme simplement « locational pieces », pour souligner qu’il les destine à un espace autre que celui de la salle de cinéma classique. Or, afin de décrire de façon concrète les caractéristiques de ce nouveau type de travaux, il réalise en parallèle des dessins.

On retrouve, dans une note sur ces pièces, une indication méthodologique qu’il est ici utile de rappeler: «I am fond of drawing and nearly all my filmmaking has entailed one or another form of graphics; and it was natural to draw these special projections situations because they are impossible to photograph correctly».

Le dessin est pour Sharits à la fois un prolongement naturel de sa pratique de cinéaste et plasticien et un outil de travail. Relevant d’un goût personnel («I am fond of drawing»), le dessin est aussi la pratique qui permet une définition plus précise de ses films-installations, là où l’image photographique se révèle insuffisante.

Je voudrais me concentrer ici sur une installation tardive, qui me paraît particulièrement cruciale à cet égard (notamment sur l’articulation entre dessin et installation). 3rd Degree, est la dixième « locational piece » réalisée par Sharits en 1982. L’artiste, dans un entretien avec Jean-Claude Lebensztejn, en fournit une description. Ce travail s’inscrit dans un questionnement sur les différents niveaux de représentation chers à Sharits :

Dans 3rd Degree il y a non seulement trois niveaux d’«enveloppement», mais aussi des interactions «métaphoriques» entre l’image dans le «sujet du ruban filmique» (une allumette enflammée qu’on agite devant le visage d’une femme apeurée) et ce qui arrive à différents niveaux dans les trois parties du film (la deuxième partie «enveloppe» la première, et la troisième «enveloppe» la deuxième). Par moments, le ruban filmique «original» s’arrête sur l’image de la femme et de l’allumette enflammée; il commence à brûler (impliquant le rapport entre la vulnérabilité du médium filmique, des images filmiques, et des êtres humains); dans la deuxième, puis dans la troisième section, le ruban filmique s’arrête sur des images des «brûlures au premier degré», et cette «brûlure» brûle les «brûlures au second et au troisième degrés» mettant en question la réalité des brûlures précédentes. Toutes les images sont mises en question l’une par l’autre dans la version en installation à trois écrans de 3rd Degree. Rien n’est vraiment résolu – il n’y a pas de réponses, simplement des mises en question continuelles; et c’est comme si le «sujet» de beaucoup de ces films était la «mise en question».[7]

De ce passage on peut comprendre que le travail de Sharits s’articule autour d’une mise en question radicale des niveaux de réalité qui traversent le dispositif cinématographique. En partant des spécificités techniques de la pellicule, le cinéaste vise à articuler une mise en abyme théorique (déjà, en 1974, Annette Michelson parlait de l’activité de Sharits en se référant à une « critique de l’illusionnisme »).[8] Les différents niveaux d’enveloppement décrits dans le passage cité deviennent visibles grâce à une stratégie de refilmage mise en œuvre dans le film. Cet effet d’enveloppement peut être appréhendé à la fois dans la version « classique » du film, c’est-à-dire pour la salle, et dans une version « installée » où les trois bobines 16mm sont reparties dans l’espace.

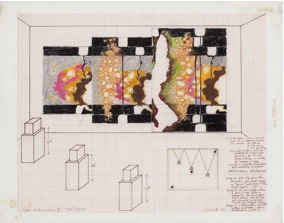

Study A for Location X: 3rd Degree (1982).

© Paul Sharits Estate / Coutesy Greene Naftali Gallery

L’installation suit, idéalement, le schéma proposé dans ce dessin par Sharits. L’image est projetée à la verticale, et les trois projecteurs sont distancés les uns des autres afin d’aligner les images de manière croissante, de gauche à droite. Il est évident que ce dessin ne sert pas simplement d’instruction à l’usage des techniciens du musée ou de la galerie. À quoi bon, par exemple, reproduire l’image projetée si soigneusement? Le dessin est plutôt la pratique qui fait le pont entre le film et sa migration vers l’installation. Ces dessins se présentent donc comme une traduction graphique des spécificités filmiques: il s’agit toujours, pour Sharits, de proposer un « enveloppement » des niveaux des réalités. Dans ce cas, la restitution « réelle » de l’installation est confiée non au témoignage photographique, mais à la pratique, conceptuelle et esthétique, du dessin.

Dans la version « installation », les « niveaux de réalité » mis en question par Sharits trouvent une nouvelle configuration, à travers un jeu de déplacement des proportions et des composantes du dispositif cinématographique. L’ampleur spatiale et la possibilité de déplacement du spectateur (contrairement à l’expérience de la salle) lui permettent de délivrer une interrogation théorique sur les propriétés du film. Ce questionnement paraît se positionner d’une façon ambivalente entre l’esthétique moderniste et minimaliste.

Le travail de Sharits présente en effet une inclination ironique et paradoxale. Si le « sujet » de son œuvre paraît être la nature même du film (son « réel » au sens strictement matériel), ce jeu de traduction perpétuelle entre film, dessin et installation complique la question de la spécificité du « médium » employé.

A priori, le travail de Sharits pourrait se situer dans la perspective moderniste, telle que Clement Greenberg puis Michael Fried l’incarnent.[9] Si le trait d’union de l’esthétique moderniste est, en gros, « l’autoréflexivité du médium », une œuvre comme celle du cinéaste, qui vise à interroger les propriétés du film jusqu’à en faire le sujet même du travail, pourrait bien, à première vue, rentrer dans cette catégorie. Et pourtant son œuvre, spécialement dans la version « installation » de ses travaux, s’approche indéfiniment de la cible critique de Michael Fried – le minimalisme.

Certains aspects de ce dernier y sont introduits, et notamment un rapport au temps, une expérience qui se situe dans une durée temporelle concrète, au lieu de la « présence » atemporelle revendiquée par Fried. Par-dessus tout, chez Sharits, le travail de mise en question de la représentation produite par le dispositif cinématographique requiert, comme l’a remarqué Federico Windhausen, un spectateur actif, capable de tisser des liens entre les composantes de l’œuvre, capable de mettre en rapport l’image restituée par l’écran, et le ruban de pellicule, la distance du projecteur et la taille de la projection, etc.[10] Le questionnement relatif aux implications théoriques du dispositif cinématographique est pour Sharits non seulement le point de départ d’une œuvre, mais aussi le point de rencontre avec le spectateur.

Il se donne à voir ici quelque chose d’inédit: une dialectique instable (un va-et-vient) entre deux positions apparemment antithétiques dans la théorie de l’art – le modernisme et le minimalisme. Si Hal Foster dans son Retour du réel a esquissé cette dialectique dans le champ de l’art,[11] quelque chose resterait à dire sur le rôle joué par le film dans ce débat. L’œuvre de Sharits paraît, en ce sens, un point crucial, capable de mêler inlassablement la « spécificité » du médium (après tout, le « sujet » du film est toujours « le film », dans la meilleure tradition moderniste) à une mise en question radicale de ses propriétés par l’introduction de rapports spatio-temporels différents (installation). Le dessin, qui tisse le lien entre ces deux aspects, s’offre comme le possible point d’observation à partir duquel mener cette enquête.

Enrico Camporesi

[1] Cette communication se voulait comme une première tentative de sonder quelques questions qui émergent en travaillant sur l’œuvre complexe et multiforme du cinéaste et plasticien américain Paul Sharits (1943-1993). Comme dans n’importe quel travail en cours, les problèmes ici soulevés dépassaient largement l’espace disponible pour l’intervention, qui eût lieu à Avanca (Portugal, 25 juillet 2013).

[2] Sur la série des films métriques de Sharits voir Rinaldo Censi, « Tentativo di introduzione ai film metrici di Paul Sharits », Predella, n. 31, 2012.

[3] Jean-Claude Lebensztejn, « Le cinéma de Paul Sharits », Philippe-Alain Michaud (dir.) Collection Films, Paris, Editions du Centre Pompidou, 2012.

[4] Paul Sharits, Entendre: Voir/Mots par page/Filmographie, Paris, Paris Expérimental, p. 15.

[5] Cesare Brandi, Théorie de la restauration (1977), traduit de l’italien par Colette Déroche, Paris, Éditions du patrimoine, 2001, p. 100.

[6] Cf. Paul Adams Sitney, Le Film structurel (1969), traduit de l’anglais par Eduardo de Gregorio et Dominique Noguez, Paris, Paris Expérimental, 2006.

[7] Jean-Claude Lebensztejn, Ecrits sur l’art récent, Paris, Editions Aldines, 1995, pp. 175-176.

[8]Annette Michelson, « PaulSharits and the Critique of Illusionism », Projected Images, Minneapolis, Walker Art Center, 1974. Voir également Regina Cornwell, « Paul Sharits: Illusion and Object », Artforum, vol. X, n. 1, 1971.

[9] Cf. Michael Fried, « Art and Objecthood » (1967), Gregory Battcock (dir.), Minimal Art. A Critical Anthology, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1995.

[10] Cf. Federico Windhausen, « Paul Sharits and the Active Spectator », Tanya Leighton (dir.), Art and the Moving Image: A Critical Reader, London, Afterall-Tate, 2008.

[11] Cf. Hal Foster, Le retour du réel. Situation actuelle de l’avant-garde (1996), traduit de l’anglais par Yves Cantraine, Frank Pierobon, Daniel Vander Gucht, Bruxelles, La Lettre volée, 2005.